11月6日配信のプレスリリースをWEB用に修正(2025/11/7)

第61次南極地域観測隊(2019-2020年)における、南極観測船「しらせ」からの海底堆積物コア採取の様子。大きな筒型の装置(コアラ―)を海底に垂直に突き刺した後に引き上げ、海底堆積物を採取する。南極大陸沿岸での調査動画は以下のURLからダウンロード可能。 https://drive.google.com/drive/folders/1LCU4BZKmyWbvjpklxHPYLZCTbRlSrDip?usp=sharing

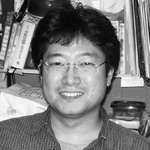

国立極地研究所/総合研究大学院大学の菅沼悠介教授、産業技術総合研究所の板木拓也研究グループ長、羽田裕貴研究員、海洋研究開発機構の草原和弥副主任研究員、小長谷貴志特任研究員、東京大学の大森貴之特任研究員、阿部彩子教授、高知大学海洋コア国際研究所の池原実教授、北海道大学低温科学研究所の関宰准教授、青木茂教授、青森公立大の三浦英樹教授らを中心とする研究グループは、東南極沿岸の広域にわたる地形・地質調査(下図、図1)と海底堆積物の分析により、約9000年前に温暖な海洋深層水が湾内に流入したことで東南極沿岸の棚氷が崩壊し、それが引き金となって東南極氷床が急激に縮小したことを明らかにしました。これまでの本グループの研究から、この時期に東南極沿岸で地域的な海面上昇が生じていたことが分かっており(文献1)、海面上昇と深層水流入が重なって大規模な南極氷床融解が引き起こされたと考えられます。 さらに、気候と海洋のモデルシミュレーションにより、ロス棚氷など他の地域で生じた氷床融解に伴って放出された融け水が南極海に広がり、その結果として深層水流入が強化された可能性が示されました。とくに注目すべきは、南極氷床融解による融け水の広がりが、さらに別の地域での融解を促す氷床融解の連鎖、すなわち”ティッピング・カスケード(Tipping Cascade)”現象(注2)が存在する可能性を示した点です。今回の研究結果は、南極氷床の大規模融解メカニズムの解明に貢献するだけでなく、将来の南極氷床融解や海面上昇の予測精度の向上にも極めて重要なデータを提供します。 この成果は2025年11月7日にNature Geoscience誌に掲載される予定です。

<発表のポイント>

南極沿岸の海底堆積物の分析と数値モデルシミュレーションから、約9000年前に暖かい海洋深層水が沖合から湾内に流入したことで棚氷(注1)が崩壊し、それが南極氷床の急速な縮小を引き起こしたことを明らかにした。

ある地域での氷床融解が、融け水の広がりを通じて他の南極沿岸での深層水流入を促し、別の氷床融解を誘発するという、いわゆる”Tipping Cascade”現象の可能性が示された。

<研究の背景>

近年、地球温暖化の影響で南極の氷が急速に融解し始めています。南極氷床は、地球上最大の氷の塊であり、その融解は世界中の海面上昇につながるだけでなく、地球環境の大きな変化にも直結するため、社会的にも大きな注目を集めています。とくに最近は、一つの気候変動が別の変動を誘発し、ドミノ倒しのように連鎖して制御不能な大規模な変化を招く、”Tipping Cascade”という現象が注目されています。こうした背景から、過去の南極氷床の融解を復元し、実際に氷床融解がいつ、どのように進んだのか、また、連鎖的な氷床融解メカニズムが存在するのかを解明することは、現在および近未来の南極氷床の安定性を評価する上で極めて重要な課題となっています。

<研究の内容>

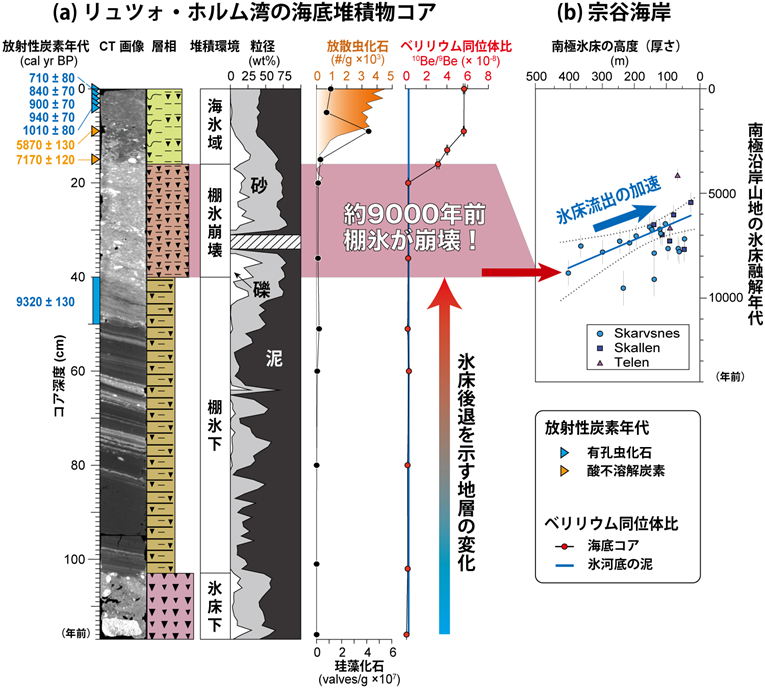

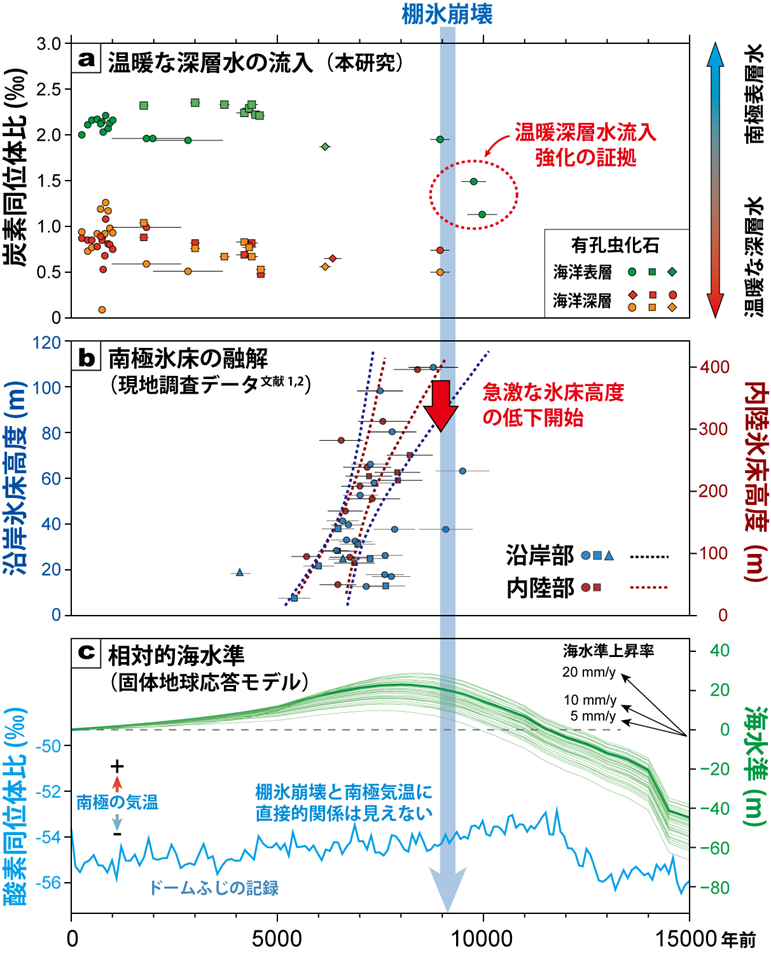

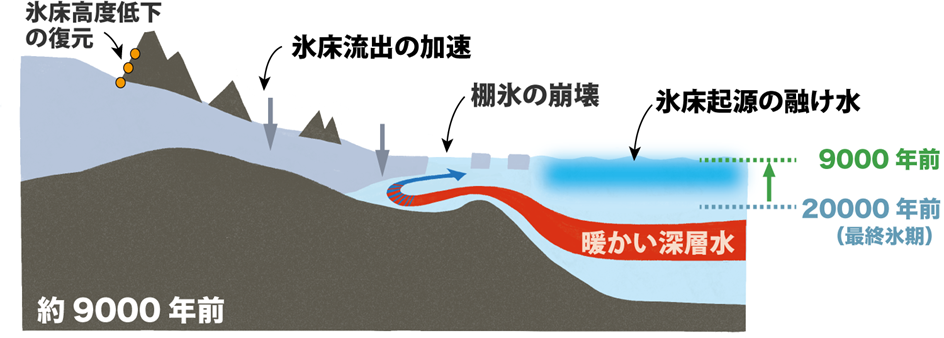

本研究では、これまでの南極地域観測隊(第22、33、47、57、59、61、64次)の活動によって、昭和基地のある東南極リュツォ・ホルム湾から掘削された海底堆積物の分析と、ドロンイングモードランド沿岸から内陸の広域で実施した現地地形・地質調査から(図1)、最終氷期(注3)以降に生じた南極氷床の大規模融解が、いつ、どのように起きたのか、そのメカニズムの解明に迫りました。具体的には、現地で採取した海底堆積物について、粒径分布、X線CTによる内部構造、微小化石(プランクトンや底生有孔虫)の組成、さらにベリリウム同位体比(10 Be/9 Be)(注4)などの物理・化学的指標を詳細に分析し(図2)、過去の氷床・棚氷の後退・崩壊過程と海水温や塩分などの海洋環境を復元しました(図3)。その結果、約9000年前に暖かい深層水(周極深層水)がより多くリュツォ・ホルム湾に流入したことで棚氷が大規模に崩壊し、それがドロンイングモードランド沿岸から内陸部にかけての氷床縮小を加速させたことが分かりました。棚氷は氷床(氷河)の上流部分を支える役割を果たしていたため、それが失われたことで内陸の氷が沿岸へ流れ込みやすくなり、大量の氷が海に流出したと考えられます(図4)。

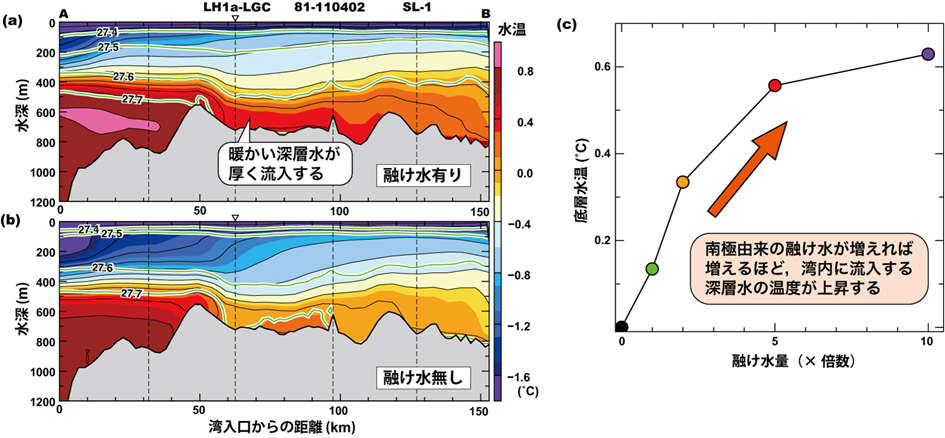

さらに、気候モデルおよび高解像度の海洋モデルを用いたシミュレーションにより、ロス棚氷など他の地域での氷床融解に伴って放出された融け水が南極海に流れ込むと、表層水を軽くして海水の成層構造(注5)が強化され、その結果としてリュツォ・ホルム湾に暖かい深層水が流れ込みやすくなった可能性が示されました(図5)。

つまり、南極氷床には、ある場所での融解が周囲の融解も促進して最初の融解が連鎖的に広がり、広域な大規模融解へ至るという性質があると考えられます。氷床融解が海面上昇をもたらす点も合わせて、複数の自己強化的フィードバックが存在するため、いわゆる”Tipping Cascade”現象が存在する可能性が高いと解釈されます。

<今後の展望>

本研究により、南極氷床から出た融け水が表層水を軽くして海水の成層を強めることで、暖かい深層水が南極沿岸に入りやすくなり、海面上昇と相まって、棚氷の不安定化と氷床融解を加速することが明らかになりました。今回の成果は、東南極の1つの地域での調査成果ですが、南極周辺には大きな海流や局所的な流れがあるため、遠方で生じた融け水が別の沿岸域へ運ばれ、他の地域の融解を促す可能性が高いと考えられます。重要なのは、ここで示された仕組みは単なる「波及効果」ではなく、融け水→成層強化→深層水流入→さらに融解を招くという自己強化的な連鎖である点です。近未来においても、この自己強化的連鎖が働けば、局所で始まった氷床融解が南極氷床全体の不安定化へと拡大し得るため、本研究の成果は将来の南極氷床融解や海面上昇の予測において極めて重要な手がかりとなります。

<発表論文>

掲載誌:Nature Geoscience

タイトル:Antarctic ice shelf collapse in Holocene driven by meltwater release feedbacks

著者:

菅沼 悠介(国立極地研究所 地圏研究グループ 教授/総合研究大学院大学 教授)

板木 拓也(産業技術総合研究所 研究グループ長)

羽田 裕貴(産業技術総合研究所 研究員)

草原 和弥(海洋研究開発機構 副主任研究員)

小長谷 貴志(東京大学 大気海洋研究所 特任研究員、(現)海洋研究開発機構 特任研究員)

石輪 健樹(国立極地研究所 地圏研究グループ 助教/総合研究大学院大学 助教)

大森 貴之(東京大学総合研究博物館 特任研究員)

池原 実(高知大学海洋コア国際研究所 教授)

Rob McKay (Victoria University of Wellington, Professor)

関 宰(北海道大学低温科学研究所 准教授)

平野 大輔(国立極地研究所 気水圏研究グループ 助教/総合研究大学院大学 助教)

藤井 昌和(国立極地研究所 地圏研究グループ 助教/総合研究大学院大学 助教)

加藤 悠爾(高知大学海洋コア国際研究所 講師)

天野 敦子(産業技術総合研究所 研究グループ長)

徳田 悠希(公立鳥取環境大学 准教授)

岩谷 北斗(山口大学大学院創成科学研究科 講師)

鈴木 克明(産業技術総合研究所 主任研究員)

平林 幹啓(国立極地研究所 気水圏研究グループ 特任助教)

松崎 浩之(東京大学総合研究博物館 教授)

山形 武靖(東京大学総合研究博物館 学術専門職員)

岩井 雅夫(高知大学海洋コア国際研究所 教授)

香月 興太(島根大学 エスチュアリー研究センター 准教授)

Francisco J. Jimenez-Espejo (Spanish Research Council, Researcher)

松井 浩紀(秋田大学大学院国際資源学研究科 助教)

清家 弘治(産業技術総合研究所 研究グループ付)

川又 基人(土木研究所 寒地土木研究所 寒地基礎技術研究グループ 研究員)

西田 尚央(東京学芸大学 准教授)

伊藤 優人(国立極地研究所 気水圏研究グループ 特任研究員、 現:東京大学大学院新領域創成科学研究科 特任研究員)

杉山 慎(北海道大学低温科学研究所/北極域研究センター 教授)

奥野 淳一(国立極地研究所 地圏研究グループ 助教/総合研究大学院大学 助教)

澤柿 教伸(法政大学 社会学部 教授)

阿部 彩子(東京大学 大気海洋研究所 教授)

青木 茂(北海道大学低温科学研究所 教授)

三浦 英樹(青森公立大学 教授)

URL:https://www.nature.com/articles/s41561-025-01829-7

DOI:10.1038/s41561-025-01829-7

<研究サポート>

本研究はJSPS科研費(JP16H05739、JP17H06321、JP17H06318、JP19H00728、JP21KK0246、JP24H00026、JP24H02344)、国立極地研究所のプロジェクト研究費(KP-7、KP306)、および高知大学海洋コア国際研究所共同研究(No. 20A040、20B037、22A007、22B006)の助成を受けて行われました。また、現地調査・試料採取は日本の南極地域観測隊(第22、33、47、57、59、61、64次隊)によって行われました。

図1:(a)東南極氷床と、本研究の調査地域。(b)海底堆積物の掘削および岩石サンプルの採取ポイント。A-Bの線は図5の水温断面図に対応する。

図2: 海底堆積物に記録された棚氷の崩壊と、それに伴う南極沿岸の氷床融解加速。

図3:温暖な深層水の流入と棚氷の崩壊、そして南極氷床融解加速との関係。 (a) 有孔虫化石の炭素同位体データから復元した海洋表層・深層水の起源。(b) 現地調査と表面露出年代測定(注6)から復元したリュツォ・ホルム湾沿岸とドロンイングモードランド内陸部における氷床高度の変化。約9000年前から急激に南極氷床が融解したことを示す。 (c) 地球変形モデルから推定したリュツォ・ホルム湾の相対的な海水準変動と、ドームふじアイスコアの酸素同位体比から推定した東南極内陸での気温変動。

図4:ドロンイングモードランドにおける東南極氷床融解メカニズムの模式図。 約9000年前に、地域的な海水準がピークを迎えたタイミングで、暖かい深層水が流入し、棚氷が崩壊した。この結果、氷床流出が加速し、沿岸から内陸まで南極氷床が大きく減少した。

図5:気候モデルおよび高解像度の海洋モデルを用いたシミュレーションによって明らかになった融け水とリュツォ・ホルム湾への周極深層水の流入の関係。リュツォ・ホルム湾における水温分布の断面図。約9000年前の地球環境を再現し、そこに南極氷床由来の融け水を考慮した結果(a)、リュツォ・ホルム湾に融け水なしに比べて(b)、暖かい深層水が厚く流入することが明らかになった。さらに、融け水を増やすほど、流入する深層水の水温が上昇する傾向を示しており(c)、氷床融解による融け水供給と深層水流入の間にフィードバック効果が存在することが示された。

<注>

注2 Tipping Cascade:

注3 最終氷期:

注4 ベリリウム同位体比:

注5 成層構造:

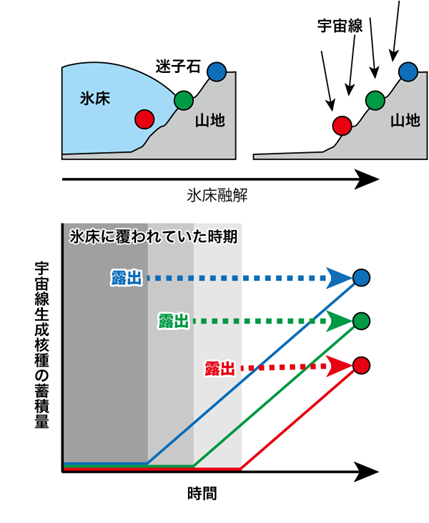

注6 表面露出年代測定:

表面露出年代の概念図。氷床が融解するとその中に含まれていた岩石(基盤や迷子石)が氷床から露出し、宇宙線にさらされ宇宙線生成核種が蓄積する。その蓄積量から、氷床から解放されて以降の経過時間、すなわち表面露出年代が求められる。Heyman et al. (2011) を一部改変して作成。

<文献>

文献1 国立極地研究所ほかプレスリリース「地域的な海水準上昇が氷床融解を促進していた可能性を提唱-9~5千年前に発生した東南極氷床大規模融解に新メカニズム―」2022年11月29日

https://www.nipr.ac.jp/info/notice/20221129.html

文献2 総合研究大学院大学・国立極地研究所プレスリリース「南極現地調査で明らかになった過去の急激な南極氷床の融解とそのメカニズム」2020年9月18日

https://www.nipr.ac.jp/info/notice/20200918.html

文献3 国立極地研究所・茨城大学プレスリリース「『チバニアン』の提案申請書が論文誌のウェブサイトで公開されました」2021年2月2日

https://www.nipr.ac.jp/info/notice/20210202.html

<関連情報>

国立極地研究所プレスリリース

https://www.nipr.ac.jp/info2025/20251107.html

東京大学大気海洋研究所プレスリリース

https://www.aori.u-tokyo.ac.jp/research/news/2025/20251107.html

申亜凡特任助教(右)と日本人類学会の海部陽介会長(左:当館教授)

当館の放射性炭素年代測定室で特任助教をつとめる申亜凡博士が、日本人類学会からAnthropological Science論文奨励賞を授与されました。この賞は、日本人類学会の機関誌であるAnthropological Science誌上において、人類学の進歩に寄与する優れた原著論文を公表し、将来の発展を期待しうる若手研究者を授賞の対象とするものです。

授賞対象となったShen et al. (2024)では、河南省郝家台(Haojiatai)遺跡において、新石器時代の人骨で骨の炭素・窒素同位体比と歯のストロンチウム同位体比を測定しました。骨の炭素と窒素は食生活を、歯のストロンチウムは出身地の地質によって同位体比が変動します。郝家台遺跡では、主にイネを食べたグループと 、主に雑穀を食べたグループが共存しており、それぞれのグループに外来者が含まれたことが示されました。このよそ者の出身地はSr同位体比から中原地域中央部と推定され、周辺部の要塞遺跡が中心部と長期間にわたり人的な交流を有していたことが分かりました。

関連リンク:日本人類学会ホームページ(https://anthropology.jp/as_prize.html )

論文情報

Shen, Y., W. Li, Y. Kemuyama, T. Hirata, Y. Itahashi, L. Qin, F. Ling H. Zhang*, M. Yoneda* (2024). Interplay of dietary diversity and mobility of the Late Neolithic people in the Central Plains of China: multi-isotope analysis at the Haojiatai site. Anthropological Science 132(2), 85-104.

https://doi.org/10.1537/ase.240610

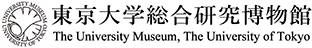

――月や小惑星の探査・利用に向けた新学問「宇宙資源学」を推進――

東京大学は、地球資源の制約や国際的な月・小惑星探査の進展を背景に、2025年10月1日付で「宇宙資源連携研究機構(機構長:鉱山部門主任 宮本 英昭 教授、英語名:Center for Space Resources and Innovation、略称:CSRI)」を設立します。本機構は、月や小惑星に存在する宇宙資源の探査・収集・利用に関わる科学・技術・制度研究を基軸とし、新たな学問領域「宇宙資源学」を創成します。

〇機構長挨拶:

宮本 英昭 機構長

【名称】

【機構長】

【公式Webサイト】

東京大学宇宙資源連携研究機構HPhttps://www.csri.u-tokyo.ac.jp

【問合せ先】

東京大学大学院工学系研究科広報室

※ [a]は@に書き換えてください。

https://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/2025kunimasu.html

6月18日配信のプレスリリースをWEB用に修正(2025/6/26)

旧石器時代の海洋進出の実態を探るため台湾から与那国島を目指した丸木舟の実験航海(2019年)について、新たな分析結果を、2本の論文としてScience Advances誌に報告しました。

与那国島を目指して出航した丸木舟スギメ(2019年7月7日 撮影:海部陽介)

【発表のポイント】

◆「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」(国立科学博物館・国立台湾史前文化博物館)において2019年に行った実験航海により、丸木舟を熟達の技で漕げば、黒潮の海を横断して台湾から与那国島へ渡れることが証明されました。

◆さらに高精度海洋モデルを使った数理シミュレーションにより、黒潮が速かった3万年前頃の海においても、丸木舟は台湾から与那国島へたどりつけることが示されました。ただし旧石器人(旧石器時代人)が黒潮の存在を認識し、その流れに対抗する適切な航海戦略を持っていることが必要条件です。

◆3万年以上前の旧石器人による琉球列島への渡来は、舟とそれを漕ぐ技術に加え、戦略的挑戦の下に達成されたと言えます。

【発表内容】 東京大学総合研究博物館の海部陽介教授と、海洋研究開発機構(JAMSTEC)の張育綾副主任研究員らによる研究グループは、「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」(2016-2019)を締めくくる2本の論文を発表しました。

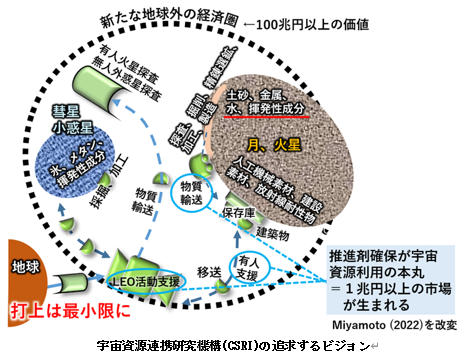

人類による本格的な海洋進出は、インドネシア東部、オーストラリアから日本列島にかけての西太平洋地域で、5万~3万年前頃(後期旧石器時代)にはじまったことがわかっています。その中で3万5000~3万年前頃に生じた琉球列島への渡来は、当時の世界で最も困難な航海を伴ったとして注目されます。琉球列島の海域には、隣の島が見えないほど広い海峡があり、さらに秒速1~2mで流れる世界最大規模の海流・黒潮が流れ込んでいるからです。この海を旧石器人がどのように越えたかを徹底的に探求したのが、同プロジェクトでした。

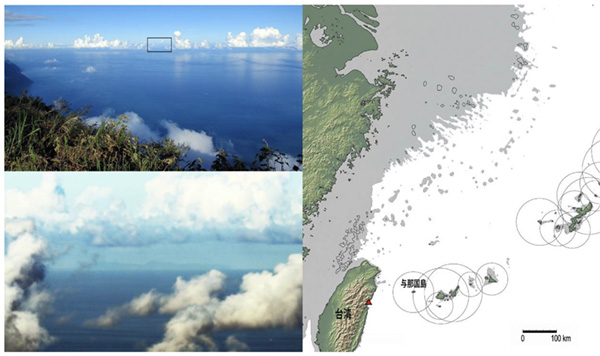

図1:3万数千年前の琉球列島と各島における最古の遺跡のおおよその年代。海面を80 m 下げて陸化する部分をグレーで示してある。円は海上から島が見える範囲。黒潮の流路は推定される3万5000 年前のもの。▲は図2を撮影した立霧山。背景地図はGeoMapAppにて作成。

図2:台湾の立霧山から眺めた与那国島方面の海。島が見えるとするなら中央の雲の隙間。海面は穏やかに見えるが、そこには強大な黒潮が流れている(海流は目には見えない)。そのため、島を見つけてまっすぐ目指しても、たどりつくことはできない。(撮影:海部陽介)

【論文1:Kaifu et al.の発表内容】 失敗に終わった草束舟や竹筏舟による実験の後、2019年に成功した丸木舟による実験航海(台湾→与那国島)の様子は、オープンサイエンスを基調とするプロジェクトの成果として、一般書や記録映画、テレビ番組等で紹介しています(「関連情報」に記載の公式ウェブサイトを参照)。本論文は、丸木舟実験の全容をはじめて国際的に報告するものですが、旧石器時代の道具(刃部磨製石斧)で丸木舟の製作が可能であることをデータで示し、さらに海洋研究開発機構が開発した超高精度海流予測モデルJCOPE-T-DAを用いて航海における海流等の影響を分析した結果を盛り込み、学術的な内容となっています。

新たな検討の結果、実験航海の成功には、丸木舟という舟の性能と漕ぎ手の実力だけでなく、幸運も作用していたことが明らかになりました。航海の終盤において疲労困憊した漕ぎ手が全員休んだ際、丸木舟は与那国島へ向かって漂流しましたが、それはたまたまそのときに後方から来ていた長波のうねりによるものでした。

図3:実験で使用した旧石器型石斧と直径1メートルのスギ伐採の様子(2017年9月:能登にて)。(撮影:海部陽介)

図4:丸木舟の実験航海の様子。JCOPE-T-DAによる海流図(左)とその当時の丸木舟(右:海部陽介撮影)。海流図において橙~赤は流速1m/sを超える黒潮本流。

【論文2:Chang et al.の発表内容】 2019年の実験航海は、海を渡ることの困難さを本研究チームが根本的に理解する貴重な機会となりましたが、一度きりの実験なので、出航日時や出発地を変えたらどうなったのか、さらに現代の海ではなく3万年前の海であったらどうなのかといった疑問が残りました。そこでこれらを解決するため、海洋研究開発機構と愛媛大学などが開発した現代および古代の海洋モデルを用い、海洋開発研究機構が保有するスーパーコンピューター「地球シミュレータ」で以下のシミュレーション結果を得ました。複数のモデルを使用したのは、古代海洋モデルの有効性を検証するためです(注1・2・3)。

まず、2019年の航海の出発地は与那国島より子午線上で136.8kmも南方に位置する烏石鼻でしたが、この選択は、我々が黒潮の強大な流れを考慮した結果によるものでした。シミュレーションの結果、出航日時をいつにするかに関わらず(黒潮の変動を考慮しても)、出発地は、烏石鼻から子午線上で104km北に位置する太魯閣付近とするのが、より現実的であったことがわかりました(注4)。

次に、旧石器人が渡来した時期(最終氷期)の黒潮は、現在よりも流速が速いが、流軸がやや東方(与那国島の方向)へ傾いていたことがわかりました(注5)。この海況下で、黒潮に逆らって東南方向へ漕ぐ戦略をとれば、丸木舟が太魯閣から与那国島へたどりつくチャンスはかなり大きいとの結果が示されました。ただし舟は与那国島からやや北方へ流される可能性があり、それでも諦めずに島を目指して漕ぎ続ける必要があります。

図5:古代海洋モデル(JCOPE-P)による3万年前の海におけるシミュレーションの結果の一部。2019年の実験結果から丸木舟の最大巡航速度を1.08 m/sとし、色分けしたように複数の巡航速度について検討した。円は水平線上に雲がない日中といった特定条件下で海上から与那国島が見える範囲。現在(図2)に比べて黒潮の流軸が東方へ傾斜していることに注意せよ。黒潮の存在を認識せず太魯閣からまっすぐ島を目指した場合(左)は 島を見つけられる可能性が低く、運よく見つけても島の北方へ32km以上流されてしまう。黒潮の存在を認識して東方から南へ60度の方向へ漕いだ場合(右)は、島を発見し到達できる可能性が高い。

2つの論文で示されたのは、後期旧石器時代においても、丸木舟のような性能の舟なら琉球列島の島々へ到達できたということ(事実上この地域における当時の航海舟は丸木舟であったろうということ)、ただしそれには条件があり、乗っている男女が全員熟練の漕ぎ手であること(注6)、さらに黒潮の存在を認識しそれを攻略する方策をもって挑むことが不可欠だったということです。これは数万年前に本格的に海へ進出しはじめた祖先たちが、戦略性をもった挑戦者だったということを暗示しています。

【研究者のコメント】

海部陽介:

実験航海を終えてから随分時間がたってしまいましたが、張副主任研究員のシミュレーションが加わったことで、ようやく残りの疑問を解決してプロジェクトを完結することができました。琉球列島への渡海は「戦略的挑戦」だと感じていましたが、それを大規模な実験と高度なシミュレーションを組み合わせて学術的に示すという、先例のない研究ができたと思っています。プロジェクトに関わってくれた日本と台湾の大勢の仲間やサポーターに、改めて感謝申し上げます。

張育綾:

台湾で生まれ日本で研究をしている私にとって、この魅力的な研究に参加できたことは、とてもありがたいことでした。私は海洋物理学を専門とし、計算機を使い、「粒子追跡法」を用いて、日本近海における鰻や鮭の回遊、火山噴火の際の軽石の漂着予測、メキシコ湾における油流出などの研究に携わってきました。黒潮は速く流量が甚大で、危険な海流と考えられています。そのため、黒潮に入ったら漂流するしかなく、それを横断するのは至難の業と思っていましたが、シミュレーションの結果は私の想像を超えていました。この成果が3万年前の航海の解明に役立ったことを、とてもうれしく思います。共著者の皆様のご尽力に感謝申し上げます。

【脚注】

注1:使用したモデルは3つあり、ここではそれぞれ超高精度現代海洋モデル(JCOPE-T-DA)、高精度現代海洋モデル(JCOPE-T)、古代海洋モデル(JCOPE-P)と呼びます。2019年の実際の航海データを用いて3つのモデルの再現性を検証した結果、超高精度現代海洋モデルの再現性は極めて高く、他2つのモデルでは再現性が少し劣るものの一定の制限の中で有用であることを確認しました。それぞれのモデルの長所と短所を考慮しながら、シミュレーション結果を解釈しました。

注2:海洋研究開発機構アプリケーションラボと宇宙航空研究開発機構の共同で開発された現代の超高精度現代海洋モデル(JCOPE-T-DA)は、船舶の運航支援、海上構造物の設計支援などを目的として、各種海洋産業や公的機関を対象とした情報コンサルティング事業に活用されています。

https://www.eorc.jaxa.jp/ptree/ocean_model/index_3km_j.html

(JAXAが配信しているリアルタイム情報)

注3:古代海洋モデル(JCOPE-P)は、海洋研究開発機構アプリケーションラボJCOPEグループが開発した海洋大循環モデルをベースにして、愛媛大学先端研究院沿岸環境科学研究センターにおいて過去の海水準と気候の変動に合わせて改築されたモデルで、約3万5000~6000年前の黒潮を含めた北太平洋の海流再現に使われています。

注4:烏石鼻には、付近の山に登っても与那国島が見える場所がないという難点がありましたが、太魯閣の山には与那国島を目視できるポイントがあり、旧石器人が山から島を発見してそこを目指したというシナリオが成立します。

注5:最終氷期の3つの時期(21000年前、30000年前、35000年前)についてシミュレーションを行いました。我々はこの時期の黒潮の流軸が東方に傾くことに気づきましたが、それは太魯閣の北方(宜蘭の沖)に海底の浅い部分があるからと思われます。

注6:本研究における実験航海は、5人の漕ぎ手全員の実質的な貢献なしには、黒潮は横断できないことを物語っています。

〇関連情報:

論文発表に伴い、「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」の記録映画(日本語音声+英語字幕 89分)と短編動画(6分)を公開します。以下のサイトで、プロジェクトの他の関連情報とともにご覧いただけますので、こちらもぜひご紹介ください。

国立科学博物館「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」公式ウェブサイト

日本語 https://www.kahaku.go.jp/research/activities/special/koukai/

英 語 https://www.kahaku.go.jp/research/activities/special/koukai/en/

【主要研究グループ構成員】

東京大学 総合研究博物館

海部 陽介 教授(論文①②) (元:国立科学博物館「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」代表)

国立台湾史前文化博物館

林 志興 博士(論文①)

東京都立大学

山田 昌久 名誉教授(論文①)

東京都立大学大学院 人文科学研究科文化基礎論専攻 歴史学・考古学分野

岩瀬 彬 助教 (論文①)

明治大学 研究・知財戦略機構 黒耀石研究センター

池谷 信之 特任教授 (論文①)

国立研究開発法人海洋研究開発機構 アプリケーションラボ 気候変動予測応用グループ

張 育綾 副主任研究員(論文②)

宮澤 泰正 上席研究員・ラボ所長代理(論文②)

愛媛大学 先端研究院 沿岸環境科学研究センター

郭 新宇 教授(論文②)

【論文情報】

論文①

雑誌名: Science Advances

題 名: Palaeolithic seafaring in East Asia: an experimental test of the dugout canoe hypothesis

著者名: Yousuke Kaifu* Chih-Hsing Lin, Nobuyuki Ikeya, Masahisa Yamada, Akira Iwase, Yu-Lin K. Chang, Masahiro Uchida, Koji Hara, Kunihiro Amemiya, Yunkai Sung, Katsuaki Suzuki, Minoru Muramatsu, Michiko Tanaka, Sayaka Hanai, Toiora Hawira, Saki Uchida, Masaki Fujita, Yasumasa Miyazawa, Kumino Nakamura, Pi-Ling Wen, Akira Goto(*責任著者)

DOI : 10.1126/sciadv.adv5507 URL : https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adv5507

論文②

雑誌名: Science Advances

題 名: Traversing the Kuroshio: Paleolithic migration across one of the world’s strongest ocean currents

著者名: Yu-Lin K. Chang*, Yasumasa Miyazawa, Xinyu Guo, Sergey Varlamov, Haiyan Yang, Yousuke Kaifu*(*責任著者)

DOI: 10.1126/sciadv.adv5508 URL: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adv5508

【研究助成】

本研究は、科研費「ホモ・サピエンス躍進の初源史:東アジアにおける海洋進出のはじまりを探る総合的研究(課題番号:18H03596)」、「初水槽実験に基づく火山噴火由来軽石漂流の研究(課題番号:23K03503)」、「サピエンスによる海域アジアへの初期拡散と島嶼適応に関する学際的総合研究(課題番号:21H04368)」、「学際的研究による沖縄諸島の後期旧石器ホモ・サピエンス拡散・適応史の解明(課題番号:22H00027)」、および国立科学博物館の研究費のほか、下記の皆様からのご寄付・援助により実施されました。1752名のクラウドファンディング支援者、募金くださった数えきれない方々、日本航空/日本トランスオーシャン航空/琉球エアクミュニケーター、日本通運、ベストワールド、ルミネ、ワールドブレインズ イカリ消毒、ガンガラーの谷、ファーマライズホールディングス、エム・シー・ジー、ヒット、サンソウシステムズ各社、新光證券、CIPHERLAB、太古鼎輸、国家海洋研究院、モンベル社、ガーミンジャパン社

—台湾最古の人類化石はデニソワ人男性の下顎骨だった—

4月3日配信のプレスリリースをWEB用に修正(2025/4/11)

手に持った澎湖1号の下顎骨を右側面から写した写真 (提供:張鈞翔博士、撮影:張介宇)

【研究概要】

総合研究大学院大学の蔦谷匠助教と澤藤りかい特別研究員 (現 九州大学講師)、東京大学の海部陽介教授と太田博樹教授、台湾の國立自然科學博物館の張鈞翔センター長、コペンハーゲン大学のフリード・ウェルカー准教授とエンリコ・カッペリーニ准教授など、日本、台湾、デンマークの国際共同研究チームは、台湾最古の人類化石の古代タンパク質配列を調べ、これが旧人の「デニソワ人」男性に由来することを明らかにし、Science誌に報告しました。

台湾の澎湖 (ほうこ) 水道の海底から発見されていた原始的な人類 (澎湖人) の下顎骨化石 (澎湖1号: 19–1万年前) は、発表当時、その形態的独自性と原始性から「アジアで発見された第4の原人」とされました (注1) (図1)。その形態学的評価は変わりませんが、今回の分析で、人類進化史におけるその位置づけが変わりました。

アジア東部、特に南東部の現代人のゲノムにはデニソワ人由来の要素があり、当地で両者が交雑したと推測されていました。しかし、デニソワ人の化石はこれまでアジア北部でしかみつかっていませんでした。本研究は、デニソワ人がアジア南東部にも分布していたことを化石の物的証拠から直接的に示しました。

本研究は、同時代に地球上に生息したネアンデルタール人や私たちホモ・サピエンスと比べて、デニソワ人の顎と歯がだいぶ頑丈でごついことも明らかにしました。これらの成果によって、謎に包まれていたデニソワ人の姿や分布がより明確になりました。

図1. 澎湖1号の下顎骨を左側面から写した写真。(撮影:総合研究博物館 海部陽介教授)

【研究の背景】

「デニソワ人」は、シベリアのデニソワ洞窟でみつかった骨や歯の断片から抽出された古代ゲノムによって、2010年に存在が示された旧人集団に対する仮称 (ニックネーム) です。ネアンデルタール人とは別系統の旧人ということがわかっていますが、その確実な化石は、これまでシベリアとチベットの2ヶ所の遺跡でしかみつかっておらず、化石も歯や指の骨などごく断片的なものがほとんどです [文献1]。そのためデニソワ人の姿や実際の分布域は謎に包まれており、多くの研究者がその解明に取り組んでいます [文献2,3]。実際には、すでに知られているアジアの古代型人類化石のいくつかはデニソワ人である可能性が高いと考えられます。しかし、それらの化石のDNAあるいはタンパク質の配列に記録された遺伝情報がわからないかぎり、どの化石がデニソワ人のものなのかは不明です。

デニソワ人の姿かたちがよくわかっていない一方で、ゲノムの研究から、デニソワ人と私たちホモ・サピエンス (現生人類) とのあいだには交雑があったということが明らかにされています。おそらくアジア、特に東南アジア周辺やおそらくはオセアニアで、数万年前に交雑が起こった可能性が高いということがこれまでの研究でわかっており、日本列島に暮らす現代人のゲノムにもわずかですがデニソワ人との交雑の痕跡が残っています [文献4]。こうした事実は世界を驚かせました。

本研究の共著者である張と海部は、2015年に、台湾最古の人類化石である下顎骨 (澎湖1号、通称「澎湖人」) を報告していました [文献5] (図1)。この化石は過去十数万年のあいだに海水面が低下して陸地となっていた時期があった台湾の澎湖水道の海底からさらいあげられたもので (図2)、2015年当時は、その独特かつ原始的な形態から、「アジア第4の原人」と位置づけられました。この見解を検証するため、この化石から古代DNAを抽出する試みも行われましたが、おそらくDNAが分解されすぎていたため、うまくいきませんでした。

図2. 干潮時の澎湖諸島の海岸。遠浅の海が広がっている様子がわかる。(撮影:総研大・蔦谷匠助教)

今回、本研究チームは、澎湖1号に含まれる過去のタンパク質 (古代タンパク質) を抽出することに成功し、遺伝情報を記録したその配列から、この化石がデニソワ人の男性に由来することを明らかにしました。この結果から、デニソワ人がアジア南東部にも生息するという、ゲノムの研究から得られていた推測が、化石記録からも支持され、デニソワ人についての大きな謎のひとつが解明されました (図3)。

図3. 研究成果をもとに想像したイメージイラスト。台湾の明るい太陽の下を頑丈なデニソワ人の男性が歩いている。(作画:孫正涵 (Cheng-Han Sun) 氏)

【研究の成果】

本研究からは以下の結論が得られました。

澎湖1号の骨と歯からは、コラーゲンやアメロブラスチンなど51種類の内在タンパク質に由来する合計4241残基のアミノ酸配列が得られました。このなかにはデニソワ人に特有となる2ヶ所が確認されました。配列をもとに系統樹を描くと、澎湖1号は既知のデニソワ人と同じグループに区分されました。

澎湖1号の歯からは、男性にのみ存在する型のタンパク質 (Y型アメロゲニン) が非常に高い信頼性のもとに検出されました。このことから、澎湖1号は遺伝的に男性であったことが明らかになりました。

この下顎骨 (澎湖1号) がデニソワ人のものであるとわかったことで、デニソワ人の顎や歯の形態がより明確になりました。同時期に地球上に生息していたネアンデルタール人やホモ・サピエンスと比較して、デニソワ人の歯や顎は頑丈でごつい特徴をもっていることが明らかになりました。同じホモ属のなかで異なる方向性の進化が起こったことを示す結果です。

ゲノムの研究より、デニソワ人と私たちホモ・サピエンスの主要な交雑はアジアの南東部で起こったことが示唆されています。しかし、確実なデニソワ人の化石がみつかっていたのはこれまでアジア南東部から遠く北に離れたシベリアとチベットのみでした。今回、台湾からデニソワ人の化石が得られたことで、デニソワ人がアジア南東部にまで分布していたことが明らかになりました。

本研究を含むいくつもの研究で、古代DNAが分解されて配列が解読できなかった標本でも、古代タンパク質は残存しており、その化石の由来する生物分類群を正確に推定できる場合があることが示されています [文献6,7]。本研究の成果は、化石の残存状況が悪く古代DNAが回収できないことの多いアジア南東部の人類進化研究において、今後、古代タンパク質の分析が重要な手法になっていくことを予見させるものです。

(参考情報)化石に含まれるタンパク質やDNAなどの生体分子は多くが分解されており、その解析には特別な技術や設備 (クリーン実験室など) が必要です。本研究では、コペンハーゲン大学の世界最高レベルの実験設備を用いることで、現代のタンパク質の混入による汚染の影響を最小限に抑え、さらにデータ解析によってそうした汚染の影響を取り除きました。現在、同様のクリーン実験室は総合研究大学院大学でも稼働しています。

【研究者のコメント】

非常に質の高いタンパク質の解析結果が出たときには、「これは額に入れて飾りたいね…」と共同研究者たちと唸りました。皆がそれぞれ異なる強みを持った最高の国際共同研究チームでこのような成果を出せたことは、非常に楽しく勉強になる経験でした (図4)。またなによりも、台湾の宝とも言える重要な人類化石を分析する機会をいただいたことに深く感謝しています。(蔦谷匠)

図4. 本研究に関わった共同研究者たちの一部。右より澤藤、タウロッツィ、カッペリーニ、

UMUTニュース

【注】

台湾沖海底から発見された新しい原人の化石について|国立科学博物館

https://www.kahaku.go.jp/procedure/press/pdf/32711.pdf

【文献】

F. Chen, F, et al. Nature 549, 409–412 (2019)

Y. Kaifu, S. Athreya, PaleoAnthropology (2024)

R. Sawafuji, et al. Quat Sci Rev 333, 108669 (2024)

太田博樹 『古代ゲノムから見たサピエンス史』 吉川弘文館

C.-H. Chang, et al. Nat Commun 6, 6037 (2015)

E. Cappellini, et al. Nature 574, 103–107 (2019)

F. Welker, et al. Nature 576, 262–265 (2019)

【著者情報】

蔦谷 匠 (コペンハーゲン大学 Globe Institute・特別研究員、総合研究大学院大学 統合進化科学研究センター・助教)

澤藤 りかい (コペンハーゲン大学 Globe Institute・特別研究員、総合研究大学院大学 統合進化科学研究センター・特別研究員、九州大学大学院 比較社会文化研究院・講師)

Alberto J. Taurozzi (コペンハーゲン大学 Globe Institute・助教)

Zandra Fagernäs (コペンハーゲン大学 Globe Institute・博士研究員)

Ioannis Patramanis (コペンハーゲン大学 Globe Institute・博士研究員)

Gaudry Trochė (コペンハーゲン大学 Globe Institute・技術支援員、コペンハーゲン大学 Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research・技術支援員)

Meaghan Mackie (コペンハーゲン大学 Globe Institute・技術支援員、コペンハーゲン大学 Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research・技術支援員、ダブリン大学 School of Archaeology・博士課程大学院生、トリノ大学 Department of Life Sciences and Systems Biology・博士課程大学院生)

覚張 隆史 (金沢大学 古代文明・文化資源学研究所/医薬保健研究域附属サピエンス進化医学研究センター・准教授)

太田 博樹 (東京大学 大学院理学系研究科・教授)

蔡 政修 (國立臺灣大學 Department of Life Science and Institute of Ecology and Evolutionary Biology・准教授、国立科学博物館 地学研究部・客員研究員)

Jesper V. Olsen (コペンハーゲン大学 Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research・教授)

海部 陽介 (東京大学 総合研究博物館・教授)

張 鈞翔 (國立自然科學博物館 Center of Science・センター長)

Enrico Cappellini (コペンハーゲン大学 Globe Institute・准教授)

Frido Welker (コペンハーゲン大学 Globe Institute・准教授)

【論文情報】

論文タイトル:A male Denisovan mandible from Pleistocene Taiwan

掲載誌:Science

掲載日:2025年4月11日(金)

DOI:https://doi.org/10.1126/science.ads3888

【研究サポート】

本研究の成果は以下の助成を受けたものです。

日本学術振興会 科研費 19H05350, 20H05821, 20H05822, 20KK0166, 23K17404、海外特別研究員制度 202170033

科学技術振興機構 創発的研究支援事業 JPMJFR233D

そのほか海外の研究助成

発表のポイント

◆約2.5億年前に起こった地球生命史上最大の絶滅事変の後、当時の厳しい貧酸素な海底環境にいち早く適応を遂げた腕足動物の新属新種を、ブロンゾリア・レクタ(Bronzoria recta )として提唱しました。

新属新種となった腕足動物「ブロンゾリア・レクタ」

概要

東京大学総合研究博物館の石㟢美乃(博士課程2年)と、新潟大学の椎野勇太准教授らによる研究グループは、宮城県に分布する中生代前期三畳紀の地層である大沢層から発見した円盤形の腕足動物(注1) を、新属新種として提唱しました。(注2) は、古生代から現在に至る約4.5億年間を通して円盤形をほぼ変えずに生き続けていることから、最長級の「生きた化石」として知られています。ところが、中生代から現在に至るディスキナ類は、大量絶滅以前の種と異なる生活様式を獲得しており、約2.5億年前に起きた絶滅がなぜ生態の進化をもたらしたのか未解明の課題として残されていました。Bronzoria )を提唱しました。(注3) を生き延びた特定の生物がその後の生物多様性の「たね」となり構築されてきました。本成果は、「生きた化石」とされてきたディスキナ類が、現在へと至る生物多様性を生み出すプロセスや原動力を理解する上で有用であることを意味しています。

発表内容

二枚の殻を持つ腕足動物は、二枚貝に似て非なる海生無脊椎動物です。約5.4億年間を通して劇的に繁栄や絶滅を繰り返し、現在も一部の種が細々と存続しています。古生代に出現した腕足動物の多くは、ペルム紀末の大量絶滅による環境変化によって絶滅しました。一方、ディスキナ科の腕足動物は約4.5億年間形が変わらず、大きく多様性を増減させずに現在まで生きてきた「生きた化石」として知られています。一方、現在の海に生息しているディスキナ類は、絶滅以前のディスキナ類と大きく異なる生活様式であることが分かっています。なぜ、同じような形のままで生活様式が異なるのか、そもそも、本当に形は進化していないのか。地質時代を通して進化しない形態とそれに伴う生活様式の関係は、未解明の課題として残されていました。

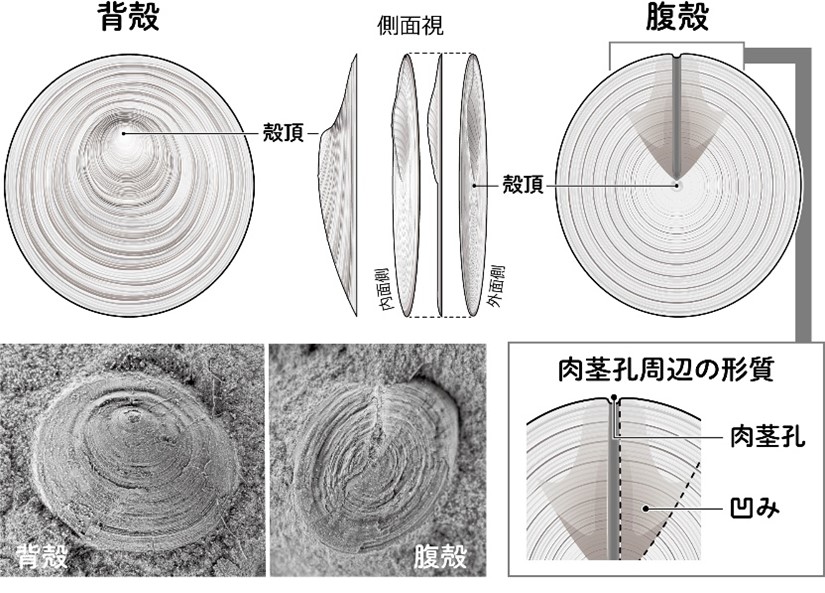

図1:ブロンゾリアの写真と形態模式図

腕足動物は背殻と腹殻と呼ばれる2枚の殻を持つ。腹殻には特徴的な肉茎孔周辺の形質が見られる。

本研究は、宮城県南三陸町に分布する前期三畳紀の地層である大沢層から産出する保存良好な化石ディスキナ類を用いて、肉茎に関わる形質の形態解析を行いました。さらに、現生ディスキナ類との比較解剖学的アプローチによって、形態と生活様式の関連を検討しました。形態解析の結果、大沢層の化石ディスキナ類は、細い肉茎しか突出できない肉茎孔を持つものの、その周辺には太い肉茎を収納できる凹みを持つことが明らかになりました(図1)。このような肉茎孔周辺の形質は、三畳紀に世界各地で出現したディスキナ類にも共通する未報告の特徴であることが分かり、新属の標徴として提示しました。本研究で提唱した新属は、円盤形の殻と特徴的な肉茎孔周辺の形質に由来して“Bronzoria ”と名付けられました。

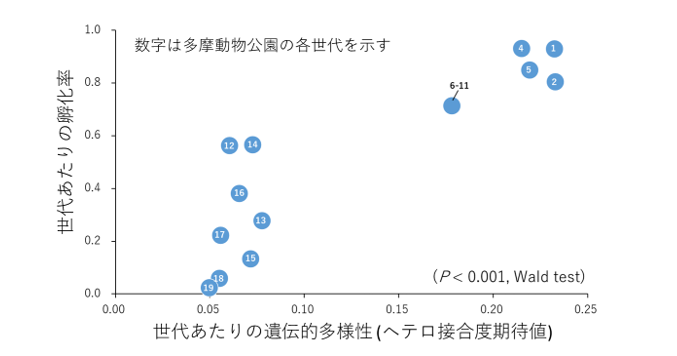

図2:ディスキナ類の形態進化と生活様式の変遷

肉茎孔周辺の形質を持つ腹殻の形態変化を時代ごとに示している。絶滅前のディスキナ類とブロンゾリアは肉茎を柔らかい泥底に挿入する生活様式(横臥生態)である一方、現生ディスキナ類は固い底質に固着する生活様式を採用している。

発表者・研究者等情報

東京大学大学院理学系研究科博士課程/日本学術振興会特別研究員

新潟大学理学部

論文情報

雑誌名:Acta Palaeontologica Polonica, Yuta Shiino

研究助成

本研究は、JST次世代研究者挑戦的研究プログラム(課題番号:JPMJSP2108)、日本学術振興会(JSPS)科研費(課題番号:22K03795)の支援のもと実施されました。

用語解説

(注1)腕足動物

二枚の殻を持ち、触手と肉茎を持つことが特徴的な海生無脊椎動物です。似て非なる二枚貝は軟体動物門である一方、腕足動物は腕足動物門に属します。

(注2)ディスキナ類

円盤形の殻が特徴的な腕足動物のグループで、カサシャミセンとも呼ばれています。現在日本近海に生息する種として、スズメガイダマシとスゲガサチョウチンの2種が知られています。

(注3)ペルム紀末の大量絶滅

約2億5千万年前に起きた、地球生命史史上最大の絶滅で、90%以上の種が絶滅したことが知られています。

問合せ先

(研究内容については発表者にお問合せください)

東京大学大学院理学系研究科博士課程/日本学術振興会特別研究員

※[at]を@に置き換えてください。

UMUTニュース

7月31日配信のプレスリリースをWEB用に修正(2024/8/7)

図1:発見された70万年前のフローレス原人の大人の上腕骨(骨の下側半分が残存)(撮影:海部陽介)

発表のポイント

◆フローレス島(インドネシア)のソア盆地にある70万年前の地層から、これまでに世界各地で見つかった人類化石の中で最小サイズの大人の上腕骨(下側半分が残存)が発見されました(図1)。推定される身長は、同島のリャンブア洞窟で発見された約6万年前のフローレス原人(Homo floresiensis )より6cmほど低い、およそ100 cmです。

Map made with GeoMapApp (www.geomapapp.org) / CC BY / CC BY (Ryan et al., 2009)

図2:東南アジア島嶼部における原人の分布。ジャワ島にいたのはジャワ原人。薄いグレーは氷期の海面低下時に拡大していた陸域。

発表内容

東京大学総合研究博物館の海部陽介教授と、聖マリアンナ医科大学の水嶋崇一郎教授、新潟医療福祉大学の澤田純明教授、インドネシア、オーストラリア、アメリカの国際共同研究チームは、フローレス島(インドネシア)のソア盆地から、これまでに見つかった人類化石の中で最小の上腕骨を含む、複数の原人化石を発見し、報告しました。

フローレス島(インドネシア:図2)のリャンブア洞窟の約6万年前の地層から見つかり、2004年に報告された推定身長106cm(※)の小型原人Homo floresiensis (フローレス原人:文献1・2)は、ホモ・サピエンス以前の人類が海を越えて島へ渡っていたこと、かつてのアジアに多様なホモ属の人類がいたことを知らしめ、人類進化観を大きく変えました。以来、フローレス島の原人がどのように小さな身体と脳を進化させたかに関心が寄せられ、同島の140万~70万年前の化石が得られるソア盆地が注目を集めてきました。

我々は2016年に、ソア盆地のマタメンゲ(図2)からフローレス原人と類似する歯と下顎骨化石を発見し、同島における原人の歯と顎における小型化が70万年前までに生じていたことを報告しました(文献3)。今回のマタメンゲからの追加報告は、その時点で得られていなかった待望の四肢骨1点(上腕骨の下半分)と歯2点についてで、これらの解析から、以下の結論が導かれました。

デジタル顕微鏡による微細構造の観察から、小さな上腕骨(SOA-MM9)は大人の骨で、その太さと復元した長さにおいて、既知の人類化石の中で最小です。

計10点となったマタメンゲの人類化石は、少なくとも4人分(うち子供2人)のものです。どれもリャンブアのフローレス原人とよく類似しており、歯の特殊化が進んでいない古いタイプのHomo floresiensis とみなせます。

比較が可能な、少なくとも2個体に属する歯・下顎・上腕のどれにおいても、リャンブアのサイズを下回ります(図3)。つまり70万年前のフローレス原人は、リャンブアと同等かそれより小さかったと言えます。

復元した上腕骨の長さ(211−220 mm)から推定した身長は、低身長のヒトモデルではマタメンゲが103−108 cm、リャンブア(LB1)が121 cm、類人猿モデルではマタメンゲが93−96 cm、リャンブア(LB1)が102 cmでした(※)。大腿骨の長さから検討したリャンブア(LB1)の推定身長は106 cm程度と報告されています(文献1)。

小型であることを除けば、マタメンゲの化石はジャワ原人と高い類似性を示します。したがって、現代人並みに大柄だったジャワ原人からフローレス島において劇的な小型化が生じたと想定されます。フローレス原人が、ジャワ原人より小柄で原始的な猿人やホモ・ハビリスから進化したとの説は支持できません。

体長3メートルになるコモドオオトカゲやワニが生息していた太古のフローレス島で原人が小型化したことは、原人にとってこれらの大型爬虫類はさしたる脅威ではなかったことを示唆します。島における早期の小型化とその後の体サイズの平衡は、孤島における小さな身体が、原人にとって何等かのメリットがあったことを暗示します。

(参考情報)フローレス原人における脳サイズの縮小がいつ、どう生じたかは、頭骨化石が未発見の現状では不明です。フローレス原人は、当地にホモ・サピエンスが出現した5万年前頃に姿を消しました。

文献1)Brown, P. et al. Nature 431, 1055-1061 (2004).

※身長と上腕の長さのプロポーションの違いから、2つのモデルの予測は異なります。リャンブアのフローレス原人は両者の中間的(大腿骨と比較した上腕の長さが現代人より長く類人猿よりは短い)であるため(文献4)、2つのモデルの中央値(約100cm)がマタメンゲの実際の身長に近いと予測されます。

<研究者のコメント>

図3:フローレス島ソア盆地にあるマタメンゲの化石発掘地点 図4:マタメンゲ(左)とリャンブア(右)の 〇関連情報:

特別展示『海の人類史 – パイオニアたちの100万年』

主要研究グループ構成員

論文情報Homo floresiensis , Iwan Kurniawan*, Soichiro Mizushima, Junmei Sawada, Michael Lague, Ruly Setiawan, Indra Sutisna, Unggul P. Wibowo, Gen Suwa, Reiko T. Kono, Tomohiko Sasaki, Adam Brumm, Gerrit D. van den Bergh* (*責任著者)

※著者の役割:インドネシア・オーストラリアの調査隊が化石を発見し、その形態解析を海部・水嶋・澤田・ラーグらが担当して論文を執筆しました。

研究助成

UMUTニュース

―近親交配による遺伝的多様性の減少が、繁殖の失敗につながっていた―

概要

中濱直之 (兵庫県立大学自然・環境科学研究所准教授 兼 兵庫県立人と自然の博物館主任研究員)、小長谷達郎 (奈良教育大学理科教育講座准教授)、上田昇平 (大阪公立大学大学院農学研究科准教授)、平井規央 (大阪公立大学大学院農学研究科教授)、矢後勝也 (東京大学総合研究博物館講師)、矢井田友暉 (神戸大学大学院人間発達環境学研究科大学院生)、丑丸敦史 (神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授)、井鷺裕司 (京都大学大学院農学研究科教授)らの研究グループは、国内で最も絶滅リスクの高いチョウであるオガサワラシジミの繁殖途絶の原因を解明しました。

オガサワラシジミは、小笠原諸島にのみ分布する日本固有のチョウです。小笠原では元々多数の個体が生息していましたが、グリーンアノールによる捕食などの外来生物の影響により、近年大きく数を減らしており、環境省レッドリストで絶滅危惧IA類、種の保存法で国内希少野生動植物種に指定されています。2016年より多摩動物公園などで生息域外保全が開始されたものの、野生環境では2020年を最後に生きた個体が確認されておらず、生息域外保全も2020年に繁殖途絶をしてしまっています。現在は生きた個体が確認されていないことから、国内で最も絶滅の可能性の高いチョウと言われております。

本研究では、オガサワラシジミが繁殖途絶に至った経緯を集団遺伝学的な背景から明らかにしました。遺伝的解析の結果、本種は生息域外保全の世代を重ねるにつれて近親交配が進むとともに遺伝的多様性が急速に減少しており、それに伴って有核精子数や孵化率が顕著に減少していました。こうした近親交配に伴う遺伝的多様性の低下によって繁殖成功が低下することは「近交弱勢」と呼ばれます。本種は生息域外保全の過程で近交弱勢が生じた結果、繁殖途絶に至ったと結論付けられました。本研究は、各世代の遺伝情報と繁殖形質の情報を組み合わせて近交弱勢を実証した重要な成果と言えます。また、本種の繁殖途絶の過程の原因が究明できたことで、他の絶滅危惧種の生息域外保全の際に、近交弱勢を引き起こさないための方針策定ができると期待されます。本研究成果は 2024 年 7月12 日0時 (日本時間) に、国際科学誌「Biological Conservation」の電子版に掲載されました。

背景

国内の絶滅危惧種のうち、特に絶滅の危険が大きい野生生物は、種の保存法によって国内希少野生動植物種に指定され、保全のために必要な措置が講じられます。オガサワラシジミは小笠原諸島に分布していた日本固有種で、元々生息地ではふつうにみられる種でした。しかし、北米原産のグリーンアノールによる捕食やアカギなどの外来植物の被陰による幼虫の食樹の成長不全により大きく数を減らし、環境省レッドリストでは絶滅危惧IA類、また種の保存法においても国内希少野生動植物種に指定されました。2009年から保護増殖事業が開始され、生息域外保全 (飼育環境で個体を維持すること) 技術開発のために採集された交尾済みの2メスから継代飼育が成功するなどの成果もありました。この2メスを創始個体として、2016年から継代飼育が開始されていました。その後近親交配を避けるために、野生集団から追加個体を得る予定でしたが、環境省による2020年の「令和2年度小笠原国立公園 母島 新夕日ヶ丘自然再生区保全調査業務」のモニタリング調査により目視で確認された個体を最後に、残念ながら野生環境で個体が見つからなくなってしまいました。新宿御苑でも分散飼育が開始されましたが、継代飼育開始からおよそ20世代が経過した2020年に、どちらも繁殖途絶により生息域外保全個体が全滅してしまいました。そのため、2024年現在、生きた個体が確認されていないことから、オガサワラシジミは日本で最も絶滅リスクの高いチョウと言えます。繁殖途絶した当時から、近親交配による遺伝的多様性の減少が要因として挙げられていたものの、その詳細な原因は不明でした。

そこで本研究では、同じような悲劇を繰り返さないためにもオガサワラシジミの繁殖途絶の原因を解明し、さらに今後の絶滅危惧種の生息域外保全に役立つ提言をするために研究を行いました。

方法

本研究では、MIG-seq法という手法を用いて、オガサワラシジミのゲノムのうち遺伝的変異の大きい箇所を選択的に抽出して遺伝的解析をしました。2001-2020年に確保された野生及び飼育個体を解析に使用し、遺伝的多様性の時間的な変化を明らかにしました。さらに、多摩動物公園で飼育されていたサンプルについては、繁殖形質としてオスの精子数や生殖器の形状なども調べています。最後に、オガサワラシジミの遺伝的多様性が高かった2015年以前の遺伝的多様性を維持するためには、何個体を創始個体とすべきだったのかについても計算しています。

結果及び考察

遺伝的解析の結果、2015年以前は遺伝的多様性の減少傾向がさほど顕著でなかったものの、継代飼育が開始された2016年以降は世代を追うごとに遺伝的多様性の減少が進行し、繁殖途絶直前の19世代目では遺伝的多様性は飼育開始当初の約2割程度にまで減少していました。また、遺伝的多様性の減少に伴い、精子数も同様に減少していました。さらに遺伝的多様性の高かった継代飼育開始当初は80%以上の卵が孵化していましたが、遺伝的多様性の減少した19世代目では卵の孵化率は10%以下にまで減少していました。生物は、もともと生存や繁殖に悪影響を及ぼす突然変異 (有害突然変異) を多数持っています。集団が健全であれば問題ないのですが、近親交配が進行して遺伝的多様性が減少するとそれが発現し、繁殖形質に悪影響を及ぼすことがよく知られています (近交弱勢)。オガサワラシジミにおいても近交弱勢が生じ、繁殖途絶に至ったと結論付けられました。

それでは、本来何個体を生息域外保全の創始個体に使用するべきだったのでしょうか。2015年以前の遺伝的多様性の97.5%を保持するには、少なくとも26個体を創始個体とすべきだったと計算できました。オガサワラシジミのケースではもともと飼育技術開発のために得られた個体が創始個体となっていたことや、野外で個体が見つからなくなり、野生個体の補強 (継代飼育群に別の個体を新たに加えること)ができなくなったなどの不運が重なり、遺伝的多様性の確保に十分な個体を得ることができなかったと考えられます。

波及効果

近交弱勢による集団の繁殖途絶は以前からよく研究がされてきましたが、それらの多くはシミュレーションや理論に基づいたものでした。本研究は、絶滅危惧種が繁殖途絶に至った集団遺伝学的な背景を明らかにした、国内では非常に貴重な事例と言えます。過去のサンプルが保管されていたことから、遺伝的多様性の時間的変化を追うことができたことも、非常に重要な成果と言えます。

また本研究は、絶滅危惧種の遺伝的多様性の維持の重要性を改めて浮き彫りにするものです。残念ながら、絶滅危惧種の遺伝情報の獲得は費用や設備、手間などのコストが大きいことから、まだまだ研究事例が少ない状況にあります。今後はより多くの絶滅危惧種について、遺伝的多様性を明らかにし、それらを減少させないような保全方針を確立することで、オガサワラシジミの繁殖途絶のような悲劇を回避することが期待できます。

研究プロジェクトについて

本研究は、環境省・(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費(JPMEERF20224M02及びJPMEERF20214R01)及び日本学術振興会学術研究助成基金助成金若手研究(19K15856)により実施しました。この場をお借りして御礼申し上げます。

共同研究者

中濱直之 (兵庫県立大学自然・環境科学研究所准教授 兼 兵庫県立人と自然の博物館主任研究員)、小長谷達郎 (奈良教育大学理科教育講座准教授)、上田昇平 (大阪公立大学大学院農学研究科准教授)、平井規央 (大阪公立大学大学院農学研究科教授)、矢後勝也 (東京大学総合研究博物館講師)、矢井田友暉 (神戸大学大学院人間発達環境学研究科大学院生)、丑丸敦史 (神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授)、井鷺裕司 (京都大学大学院農学研究科教授)

参考図

(図1)オガサワラシジミの成虫写真(矢後勝也講師撮影)

(図2)グリーンアノールの写真(矢後勝也講師撮影)。本種をはじめとした侵略的外来種による捕食により、オガサワラシジミは個体数を減少させたと考えられている。

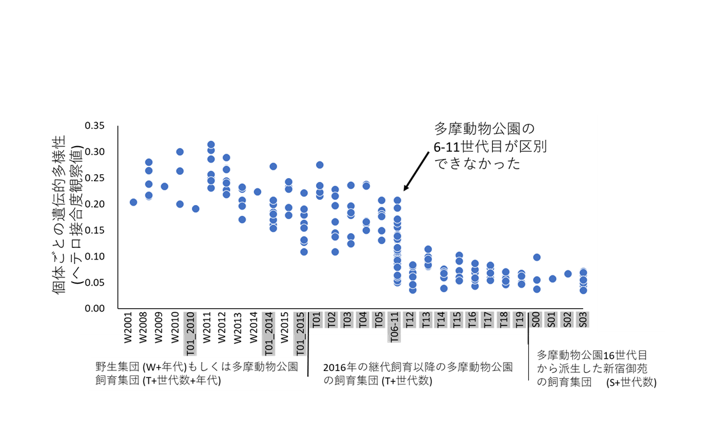

(図3)オガサワラシジミの野生個体及び飼育集団における遺伝的多様性の変遷。飼育集団において、世代を経るごとに遺伝的多様性が低下している。

(図4)オガサワラシジミ多摩動物公園飼育集団の世代ごとの遺伝的多様性と孵化率の関係。世代数が増加するにつれ遺伝的多様性が低下し、さらに孵化率が急激に低下している。

<論文情報>

【タイトル】

Road to extinction: archival samples unveiled the process of inbreeding depression during artificial breeding in an almost extinct butterfly species

タイトル和訳: 繁殖途絶への道。過去のサンプルにより、ほとんど絶滅状態のチョウの飼育集団における近交弱勢の過程が明らかとなった。

【著者】Naoyuki Nakahama, Tatsuro Konagaya, Shouhei Ueda, Norio Hirai, Masaya Yago, Yuki A. Yaida, Atushi Ushimaru, Yuji Isagi

中濱直之 (兵庫県立大学自然・環境科学研究所准教授 兼 兵庫県立人と自然の博物館主任研究員)、小長谷達郎 (奈良教育大学理科教育講座准教授)、上田昇平 (大阪公立大学大学院農学研究科准教授)、平井規央 (大阪公立大学大学院農学研究科教授)、矢後勝也 (東京大学総合研究博物館講師)、矢井田友暉 (神戸大学大学院人間発達環境学研究科大学院生)、丑丸敦史 (神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授)、井鷺裕司 (京都大学大学院農学研究科教授)

【雑誌・号・DOI】

雑誌:Biological Conservation

巻・号: 未定

DOI: 未定

<研究に関するお問い合わせ先>

<報道に関するお問い合わせ先>

プレスリリース『国内で最も絶滅リスクの高いチョウ、オガサワラシジミの繁殖途絶の原因を解明 ―近親交配による遺伝的多様性の減少が、繁殖の失敗につながっていた―』

UMUTニュース

2024年5月20日

中央大学、東京大学総合研究博物館、立正大学、(株)火山灰考古学研究所、(株)パレオ・ラボは、共同研究として、2022年8月と2023年9月に、岡山県真庭市蒜山高原にある後期旧石器時代の①小林河原遺跡の発掘調査と、②城山東遺跡から出土した炭化材の放射性炭素年代測定分析を行いました。

【研究内容】

2.調査の体制

調査原因:日本学術振興会科学研究費補助金・基盤研究(A)「高精度年代体系による東アジア新石器文化過程−地域文化の成立と相互関係−」(研究代表者:小林謙一・課題番号:22H00019)、基盤研究(C)「資源開発行動からみた現生人類の日本列島への定着過程」(2021-2023年度・研究代表者:及川 穣・21K00958)および中央大学人文科学研究所の予算による成果。

調査協力者:国立歴史民俗博物館・坂本 稔、山本里絵

3.調査の目的・方法・成果

4.意義

◆引用・参考文献

【お問い合わせ先】

<広報に関すること>

プレスリリース『現生人類(ホモ・サピエンス)の日本列島への到達・定着過程を示す遺跡の発掘調査成果-中国山地の遺跡年代地などから所謂「日本人」の期限解明に迫る-』

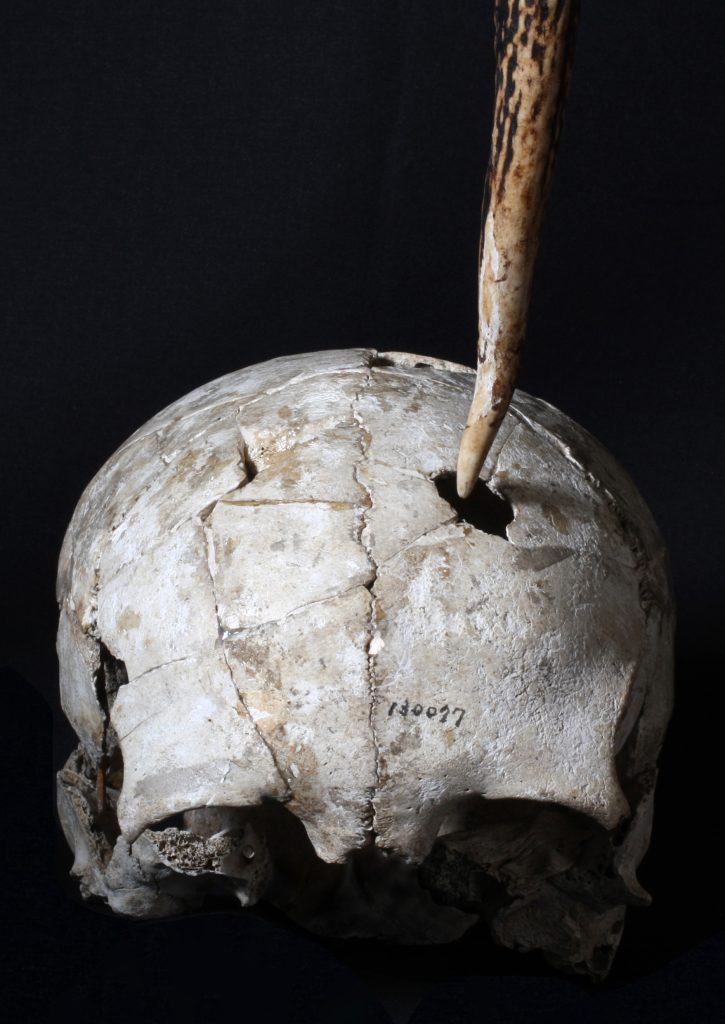

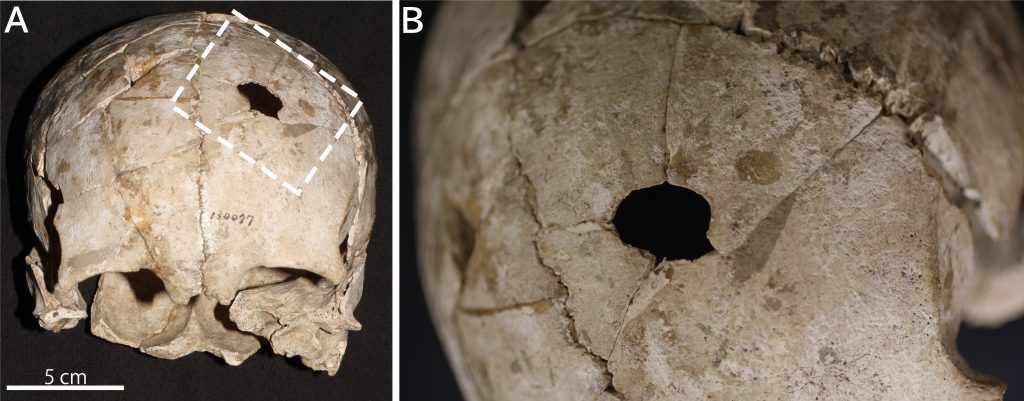

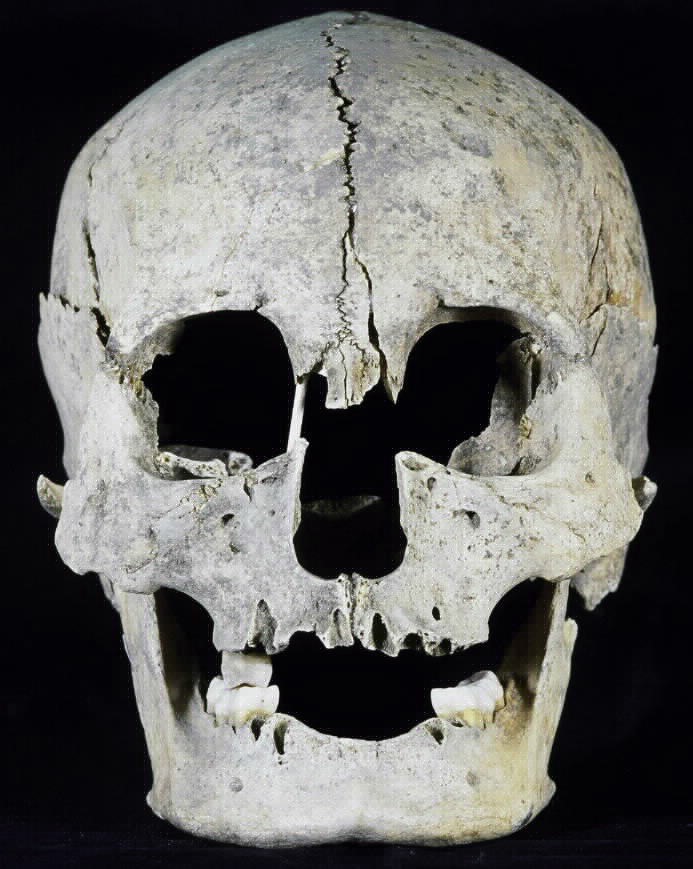

図1:刺突の痕跡が発見された縄文人骨(顔面の欠損した頭骨を前からみたところ)と利器として想定される鹿角

【発表者】

平野 力也(東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻 大学院生)

【発表のポイント】

・100年以上前に発見されていた縄文人の頭骨に、鋭利な刺突具で破壊的に孔をあけた痕跡があることを発見しました(図1)。

【発表概要】

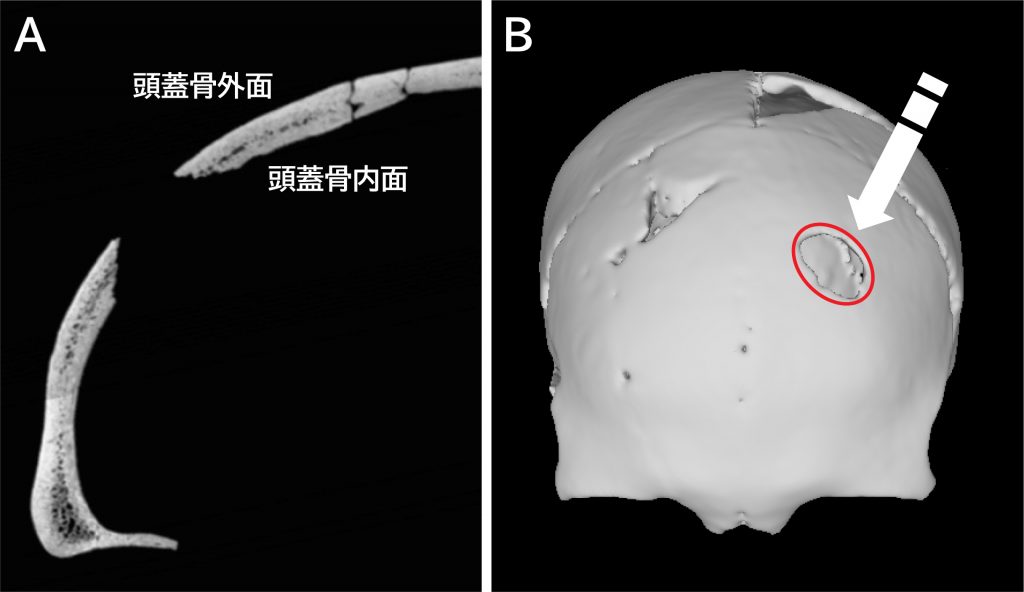

東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻の平野力也大学院生は、1920年に岡山県で発掘された縄文人の頭骨に、鋭利な刺突具で破壊的に孔をあけた痕跡があることを発見し、東京大学総合研究博物館の海部陽介教授とともにその成果を報告しました。

この頭骨は縄文時代前期(約6000年前)の成人女性のもので、額にある孔を肉眼観察とCTスキャンを用いて法医人類学的基準で診断したところ、利器の刺突(現代であれば銃撃を含む)によってできる典型的な形状を示していることがわかりました(図2)。合わせて既報告の3例についても同様の検討を行い、縄文人の頭骨に、円形や楕円形の孔が多方向からあけられている実態を記載しました。その解釈にはなお慎重を要しますが、これまで論じられてきた暴力行為以外に、死後の儀礼的行為の可能性を検討する必要性を指摘しました。

今回の発見は、既存の縄文人骨コレクションの中になお未報告の類例が存在することを予見させるもので、縄文時代における暴力行為の実態解明に向けた研究の、新たな開始点となります。

図2:羽島6・7a号の頭骨全体像(A)。左前頭部の楕円孔の拡大(B)。孔から放射状に走るひび割れは、人為的損傷を示す特徴の1つ。

【研究の背景】

縄文時代は、弥生時代以降と異なり、集団どうしの組織的戦闘の証拠が見当たらない平和な時代であったとされます。一方で縄文人骨には、他者による意図的損傷が疑われるもの(“殺傷人骨”)が1922~1982年にかけて十数例ほど報告されており、近年の分析的研究でもこれらが引用されて、縄文人の暴力や闘いのあり方が考察されてきました。そうした中で、例えば、縄文時代には1対1や1対多人数の闘いが存在し、石斧(石製の斧)や石鏃(石製の矢じり)といった日常に用いる道具が利用されたといった推論がなされています。

【研究内容】

本研究で新たに人為的損傷が確認されたのは、岡山県倉敷市に所在する6200–5200年前頃(縄文時代前期)の羽島貝塚から1920年に出土した6・7a号人骨で、左の額の部分に楕円形の孔が存在しています(図2)。

額の孔は1941年の当初報告では、「輸送などの際の破損」とされていました。その後、所蔵先の東京大学総合研究博物館において多数の研究者の目に触れながらも、この孔については言及されることなく今日に至っていました。しかし今回の肉眼とCTスキャンによる検討の結果、孔は頭骨の外面から内面に向かって拡大する、典型的な「刺器損傷」の形態(近現代であれば「銃器損傷」でも見られる)を示すことが明らかになりました(図3)。

図3:羽島6・7a号頭骨のCTスキャンによるイメージ。孔が骨表面に対してほぼ垂直に、頭の外側から内側へ拡大する様子が観察できるが、これは尖った物体が頭蓋に刺入して生じる孔の特徴である(A)。利器は左前頭部に対してほぼ垂直に左側から刺突されたのだろう(B)。

羽島6・7a号に加え、既報告の人為的損傷を有する縄文時代人骨3例についても同様に再検討し、2例において同様の「刺器損傷」を確認しました。後者については、これまで槍や弓矢による損傷との解釈がありましたが、丸みを帯びた孔の形状と、多方向より骨に垂直な方向に穿孔されている状況から、鹿角などの鋭利な物体を握って近距離から打ちつけたと解釈する方が自然です。

またこのような損傷が生じる背景として、先行研究では暴力行為に絞って議論がなされていましたが、死亡直後でも同様な形態の損傷が生じ得ることから、死後の儀礼行為として遺体を損壊した可能性も考える必要があります。

本研究は、他の既存の縄文時代人骨にも未報告の人為的損傷が存在する可能性を予見させます。今後、網羅的・系統的な調査を行うことで、縄文時代の人々の暴力行為や風習についての理解が深まっていくものと期待されます。

【関連情報】

展示公開

本研究で調査した人骨の一部(図1のもの他1体)を、下記展覧会にて、会期終了まで公開します。

東京大学総合研究博物館・特別展示https://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/2023life_and_death.html

【論文情報】

雑誌名:Anthropological Science (Japanese Series)https://www.jstage.jst.go.jp/browse/asj/-char/ja

当館の 海部 陽介教授(人類進化学)

(以下、日本人類学会のホームページより)

受賞理由

海部氏は、東南アジアと日本を中心に、原人からホモ・サピエンスにいたる化石人骨の形態学的研究に携わってきた。その活動は、ジャワ原人の進化的位置づけに大きく貢献したことにはじまり、フローレス原人、台湾の澎湖人、ルソン原人などの研究にも広がっている。特に、アジアの古人類の起源と進化にかかる有力な仮説を提唱していることは高く評価される。また、アジアにおけるホモ・サピエンスの拡散と現代人的行動の起源について、国際的に連携しながら広範にわたる研究分野の成果をまとめ上げた。さらに、「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」では、マスメディアへの波及に加え、一般市民からの支援も受けながら実験航海を実現させつつ、成果を複数の学術論文として発表するなど、見事にオープンサイエンスを成立させた。

関連リンク:日本人類学会ホームページ(https://anthropology.jp/gakkaisho.html

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DKoukoga/

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DChiri/TChiri.php

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/z0301_00224.html

8/3(木) 12:00 – 13:00 本郷本館・オープンキャンパスLIVE配信を行います

考古学 データベース (u-tokyo.ac.jp)

総合研究博物館では、9月1日(金)まで特別展示「東京大学・若林鉱物標本:日本の鉱山黄金時代の投影

1.講師 三河内 岳

2.日時 2023年8月26日(土) 14:00~15:00

3.場所 東京大学総合研究博物館 7階ミューズホール博物館通用口

4.定員 50名(事前申し込み不要)

5.対象 どなたでも参加頂けます。

6.お問合せ mikouchi@um.u-tokyo.ac.jp

当館の米田 穣教授(年代学、先史人類学)

日本考古学協会賞は、考古学上の業績および関連諸分野における考古学関係の業績を賞するもので、協会および考古学研究の活性化、考古学の啓発と普及、人材の育成、社会貢献を目的として、2010年に創設されました(協会賞は大賞、奨励賞、優秀論文賞、特別賞の4種あります)。

今回受賞した論文は「縄文土器の作り分けと使い分け―土器付着炭化物の安定同位体分析からみた後晩期土器の器種組成の意味―」で、縄文時代後晩期の粗製土器の成立と、精製土器との機能の違いを議論した内容となります。

協会機関誌に発表した原著論文において独創的で将来性が認められ、考古学の分野に目覚ましい貢献をしたとして受賞されたものです。

関連リンク:一般社団法人 日本考古学協会

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DEntomology/

図1:グリーンランドSE-Domeとアイスコアの掘削

発表者 :松崎 浩之

発表概要 :

発表内容 :アンソロポシーン(人新世) 注1

しかし、これが、完新世 注2 更新世 注3 層序学的マーカー 注4

最近では、20世紀半ばのグレート・アクセラレーション 注5

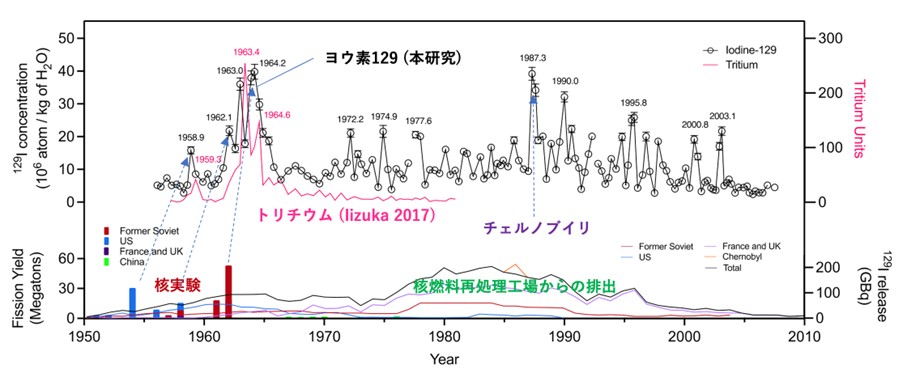

では、グレート・アクセラレーションを象徴するゴールデンスパイクとして何がふさわしいでしょうか。これまでに、樹木年輪などの環境アーカイブ中に記録された、核実験起源の炭素14(C-14)が有力な候補として上がっています。それは、C-14が核実験の開始(1950年頃)と同時に急激に上昇し、グレート・アクセラレーションのタイミングと一致するからです。しかし、C-14の半減期は、5,730年と、数万年先の未来には消えてしまいます。すなわち、アンソロポシーン(人新世)のゴールデンスパイクとしては“恒久的”とまではいえません。一方、I-129は、核分裂生成核種であり、かつ半減期が1570万年と長いため、I-129の方が恒久的と言えます。

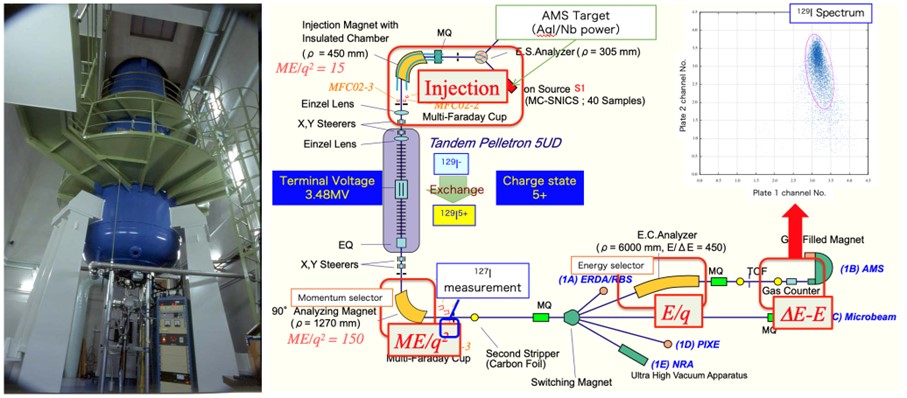

本研究では、北海道大学の研究チーム(飯塚芳徳 准教授ら)が、グリーンランドSE-Domeで掘削したアイスコア中のI-129を、東京大学の加速器質量分析 注6

最も重要なことは、このようなI-129のシグナルは、地球上の異なる場所・異なる環境におけるアーカイブ(樹木年輪、珊瑚、堆積物等)にも見られることです。すなわちI-129のシグナルは、グローバルに見出すことができるのです。

以上の理由によって、SE-Domeアイスコアに記録されたI-129をアンソロポシーン(人新世)のゴールデンスパイクの優れた候補として提案しました。

図2:東京大学タンデム加速器研究施設(MALT)のタンデム加速器とヨウ素129の測定 図3:グリーンランドSE-Domeアイスコアから得られたヨウ素129の時系列データ。主要な大気圏核実験に対応したピークが見出された。核燃料再処理工場からの排出による増加や、チェルノブイリ原発事故に対応するピークも見られる。

発表雑誌 :

論文タイトル:129 I in the SE-Dome ice core, Greenland: a new candidate golden spike for the Anthropocene

著者:Angel T. Bautista VII*, Sophia Jobien M. Limlingan1, Miwako Toya, Yasuto Miyake, Kazuho Horiuchi, Hiroyuki Matsuzaki, Yoshinori Iizuka

DOI番号:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164021

アブストラクトURL:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723026426

用語解説 :

(注2)完新世:

(注3)更新世:

(注4)層序的マーカー:

(注5)グレートアクセラレーション:

(注6)加速器質量分析:

問い合わせ先 :

図1. ナンセン氷原の裸氷上のアングライト隕石 Asuka 12209.

2023年5月18日

本記事はオープン大学(イギリス)のコラム記事(リンク )と、今回新たに発表された論文をもとに作成されたものです。

研究グループは、日本の南極観測隊(JARE29)が収集したアングライト隕石Asuka 881371と、日本とベルギーの合同南極観測隊(JARE54とBELARE-SAMBA2012-23)が収集したアングライト隕石Asuka 12209(注1、注2)(図1)を、イギリスのオープン大学の酸素同位体分析設備で分析しました。

その結果、どちらのアングライト隕石にも、異なる2つの天体起源を示す酸素同位体が存在していることが示されました。 アングライトは太陽系最古の火山岩として知られており、1つの火山岩隕石試料から異なる天体起源の酸素同位体が発見されるのは初めてのことです。

論文の主著者であり、オープン大学博士課程の学生であるBen Rider-Stokesは、このことが惑星科学にとって重要である理由を次のように説明しています:

「本研究では、1つの隕石試料が異なる2つの天体の衝突によってできたこと示唆するデータを取得しました。その後の試料の同位体比年代測定の結果、この隕石試料の形成時期が、木星の形成や移動の推定年代と重なることが明らかになり、衝突イベントは木星の移動によって引き起こされたことが示唆されました。したがって、本研究は、木星の形成と移動に関する同位体的証拠を初めて示すものとなります。」

現在、この研究グループは、隕石試料の水素含有量を調査し、衝突イベントが太陽系への水の供給という点で、どのような役割を果たしていたかを評価しています。

Ben Rider-Stokesは最後にこう付け加えました:

「私がこの研究でとても面白いと思うことは、太陽系におけるとても大きなイベントに関する重要な知見が、ごく少量の物質(1グラム未満!)で得られるということです。それは、MMX(JAXA、ESA、NASAによる今後の共同ミッション)のような宇宙からのサンプルリターンミッションで、たとえ回収できた物質が微量だったとしても、それがいかに重要かを示しています。」

注1:南極隕石についてhttp://yamato.nipr.ac.jp/exploration/exploration2

注2:第54次南極地域観測隊(JARE54)による隕石探査についてhttps://www.nipr.ac.jp/info/notice/20130322.html

発表論文

関連記事 https://www.nipr.ac.jp/info/notice/20221222.html 本研究グループにより、同じ手法で、はやぶさ2探査機により回収されたリュウグウ粒子の酸素同位体分析が行われました。

関連リンク 国立極地研究所

東京大学大学院工学系研究科

東京大学大学院工学系研究科(研究科長:加藤泰浩)と千葉工業大学(理事長:瀬戸熊修)は、日本の鉱山から産出した貴重な鉱石鉱物標本と、深海、宇宙に眠る未来の資源に関する最新の研究成果を展示する展示室「鉱物資源フロンティアミュージアム“ミネラフロント”」を、2023年5月13日に開館します。

かつて「黄金の国ジパング」と称された日本列島は、世界有数の活発な地質活動が生み出した鉱物資源の宝庫です。その鉱物資源の眠る未知なる領域―鉱物資源フロンティア―の開拓は、現代社会の発展を支えてきました。今、私たちは膨大な量のレアメタルを秘める新たなフロンティアである深海、さらには宇宙を目指しています。ミネラフロントは、わが国で産出した壮麗な鉱物標本を収集・公開するとともに、フロンティア資源の開拓に向けた最新の研究成果を発信します。

【名称】

【共催】

【企画】

【協賛】

【協力組織】

【企画・設計】

【展示協力・運営】

【開館日】

【場所】

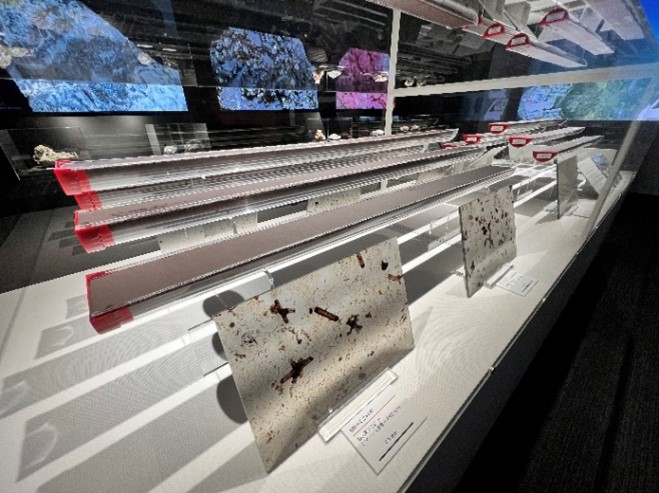

SITE 1 場所 :工学部3号館4階北側ラウンジ展示概要 :画像、映像、実物による複合展示展示物 :国産鉱石鉱物標本、フロンティア資源標本(レアアース泥、マンガンノジュール、マンガンクラスト、鉄隕石)、鉱石鉱物の高画質画像、レアアース泥コアレプリカ、しんかい6500潜航調査映像、各種解説開館時間 :平日10:00~17:00、詳細はホームページなどで告知

SITE 2 場所 :工学部3号館4階431号室展示概要 :日本の鉱山から産出した美麗な鉱物標本を間近で鑑賞できる展示室展示物 :国産の貴重な鉱物標本(金銀鉱石、銅・鉛・亜鉛鉱石、鉄鉱石、マンガン鉱石、水晶、など)開館時間 :月2回程度開室、詳細はホームページなどで告知

【問合せ先】

東京大学大学院工学系研究科 附属エネルギー・資源フロンティアセンター

千葉工業大学 入試広報課

※ [a]は@に書き換えてください。

【関連リンク】東京大学大学院工学系研究科プレスリリース 千葉工業大学お知らせ

【ミネラフロント公式Webサイト】https://minerafront.jp/

当館の松本文夫特任教授(建築学)

【以下、受賞理由より抜粋】

「建築模型の制作を通したデザインの実践・探究・蓄積」は、東京大学で 16 年間にわたり行われてきた建築模型の制作を通したデザインの実践・探究・蓄積に関わる教育プログラムである。

本教育プログラムの特徴は、「模型」という表現手段により、学生が自らそれを作ることを通して建築の学びを多面的に深めることにある。対象の学生の半数近くは建築以外の分野に進む者で、逆に文系から建築に進んだ者もいるそうである。しかも、教員は建築系の学科に属していないにもかかわらず、授業では初めて模型を作る学生にわずか 3 日間でデザインの基礎と表現のスキルを身につけさせている。修了者の中には、現在、建築界で活躍している人が複数含まれていることから、少なからず教育効果があったと推察される。

この建築模型による教育プログラムは、大学における授業として始まり、自主的制作活動を経て、大学博物館での公開によって社会教育へと展開し、その成果は展示のほか書籍、連載記事、ウェブ等を通して発信されている。模型制作を中心に一般の学生に対する特徴ある建築デザイン実習を策定・実践し、その成果としての模型コレクションが次世代の教材として参照される持続的な教育プログラムとなっている。

関連リンク:2023年各賞受賞者 | 日本建築学会 受賞理由(PDFが開きます) 業績紹介(PDFが開きます)

ニワトリの雛(左)と雌(右)(マレーシア・クアラルンプールにて) 発表資料:PDFが開きます

北海道⼤学総合博物館

【ポイント】

【概要】

ニワトリはもともと、東南アジアに⽣息するセキショクヤケイを飼い慣らしたものです。⽇本列島

そこで本研究では、唐古・鍵遺跡でみつかったキジ科の雛の⾻2点を対象に、コラーゲンタンパク

【研究手法】

遺跡で⾒つかった⾻1mg程度をサンプルとしてコラーゲンタンパクを抽出・酵素(トリプシン)処理

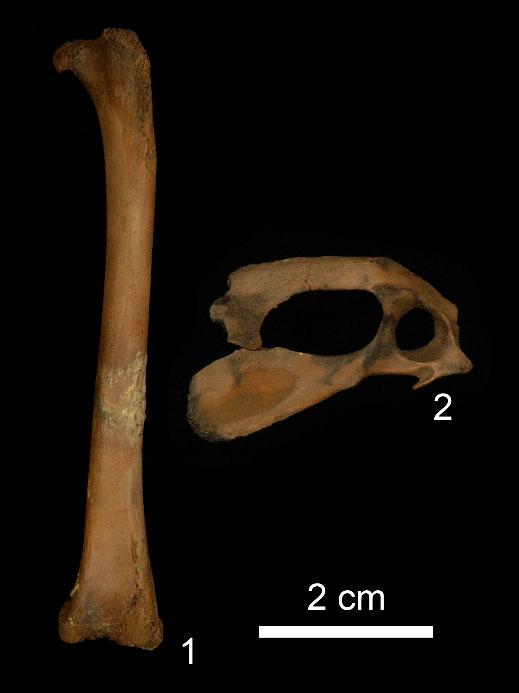

図1. 唐古・鍵遺跡からみつかったニワトリの雛の⾻(1:⼤腿⾻、2:寛⾻)

【研究成果】

これらの結果から、少なくとも唐古・鍵遺跡では弥⽣中期初頭からニワトリが継代飼育されていたと

本研究で明らかになった紀元前3世紀〜4世紀という年代は東アジアにニワトリが導⼊された下限と

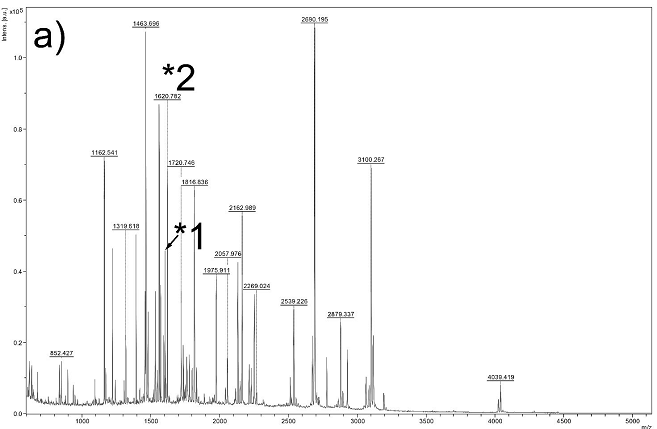

図2. ⾶⾏時間型質量分析計で得られた唐古・鍵遺跡資料のトリプシン切断コラーゲン断⽚のスペ1 と 2 の2 つのピークから資料は⼆ワトリの雛の⾻と同定)

【今後への期待】

また⽇本列島のようにニワトリの導⼊初期に、その性⽐が著しく雄に偏る例は世界的にも類例が知ら

【謝辞】

【論文情報】

【お問い合わせ先】

【配信元】

※ [at]を@に置き換えてください。

関連リンク:北海道大学プレスリリース

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DKankoub/

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/naraha/index.html

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/poster_2023_A4s.pdf

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DAnnex/

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DChiri/okinotorishima_minamitorishima/index.php

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/education/curator.html

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DKoukoga/Nakaya/top.php

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/academics/material_report_131.html

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DJinruis/hakubutsujo/hajime.php

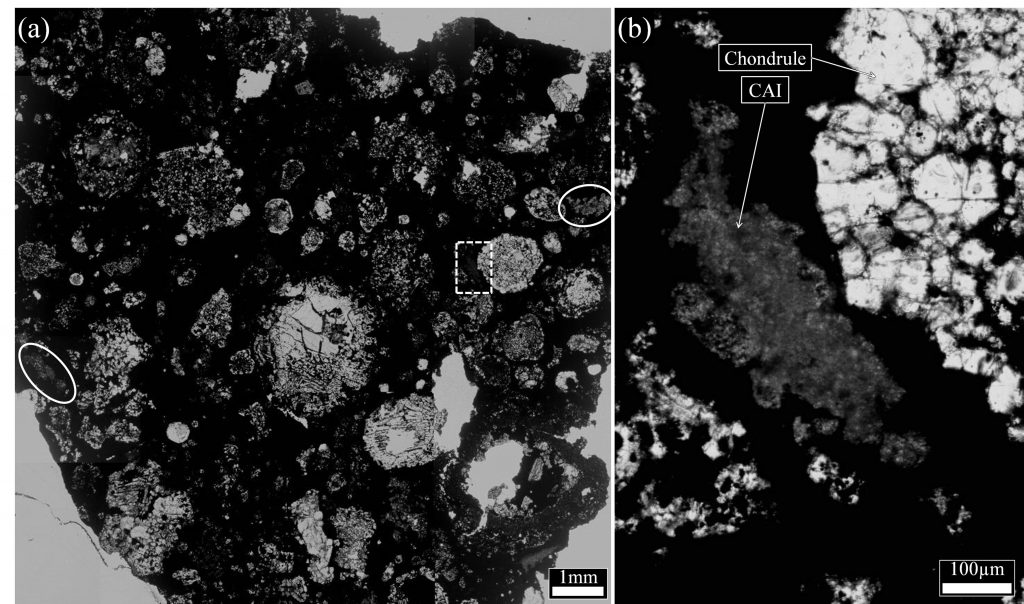

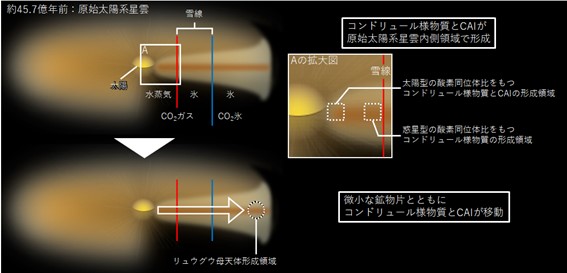

図1:(a) 炭素質コンドライト隕石薄片の光学顕微鏡写真。破線の領域の拡大写真を(b)に示す。楕円形を示す明るい物質(破片になったものも含む)がコンドリュール(Chondrule)、実線で囲った不規則形の物質がCAI、暗い領域が細粒の物質からなるマトリックス。 発表資料:PDFが開きます。

東北大学大学院理学研究科

【概要】(*) から明らかになっています。本研究はコンドリュール様物質とCAIの詳細な化学組成分析と酸素同位体比分析を行いました。 コンドリュール様物質はカンラン石に富む初生コンドリュールと考えられている物質と鉱物学的に類似しており、太陽近傍で形成したものと現在の小惑星帯領域で形成したものに分けられることが分かりました。CAIは、太陽系最古のCAIと同じくらい古く、太陽近傍で形成したと考えられます。コンドリュール様物質とCAIは共に直径30µm以下と小さいことから、原始太陽系星雲内側領域で形成したこれらの固体粒子のなかでも特に小さいものが選択的に太陽から遠く離れたリュウグウ母天体集積領域まで運ばれたと考えられます。コンドリュール様物質やCAIのような固体粒子がどのようにして太陽系遠方まで運ばれたのか、未だ明確な答えは出ていません。これを明らかにすべく、リュウグウ試料中のコンドリュール様物質とCAIの分析を更に進めます。

研究の背景と目的

研究内容

一方で、隕石中のコンドリュールにみられるガラスが含まれていませんでした。これらの特徴は、先行研究で初生コンドリュールとして提案されている物質の特徴と極めて類似しています。酸素同位体比を測定すると、はっきりと2つに分かれました(図3)。太陽型の酸素同位体比(図3の左下側)をもつコンドリュール様物質は太陽近傍で形成したと考えられます(図4)

一方の惑星型の酸素同位体比(図3の右上側)をもつコンドリュール様物質は現在の小惑星帯領域で形成したと考えられます。コンドライト隕石中においては、惑星型の酸素同位体比をもつコンドリュールが普遍的に存在する一方で、太陽型の酸素同位体比をもつコンドリュールはほとんど存在しません。まれに太陽型の酸素同位体比をもつ鉱物片を含むコンドリュールが見つかっています。これらは、太陽型の酸素同位体比をもつ物質と惑星型の酸素同位体比を持つ塵が混ざり合って作られたと考えられています。太陽型の酸素同位体比をもつコンドリュール様物質は、太陽近傍で形成した後に、惑星型の酸素同位体比をもつ塵との混合を免れた初生コンドリュールの生き残りであると考えられます。

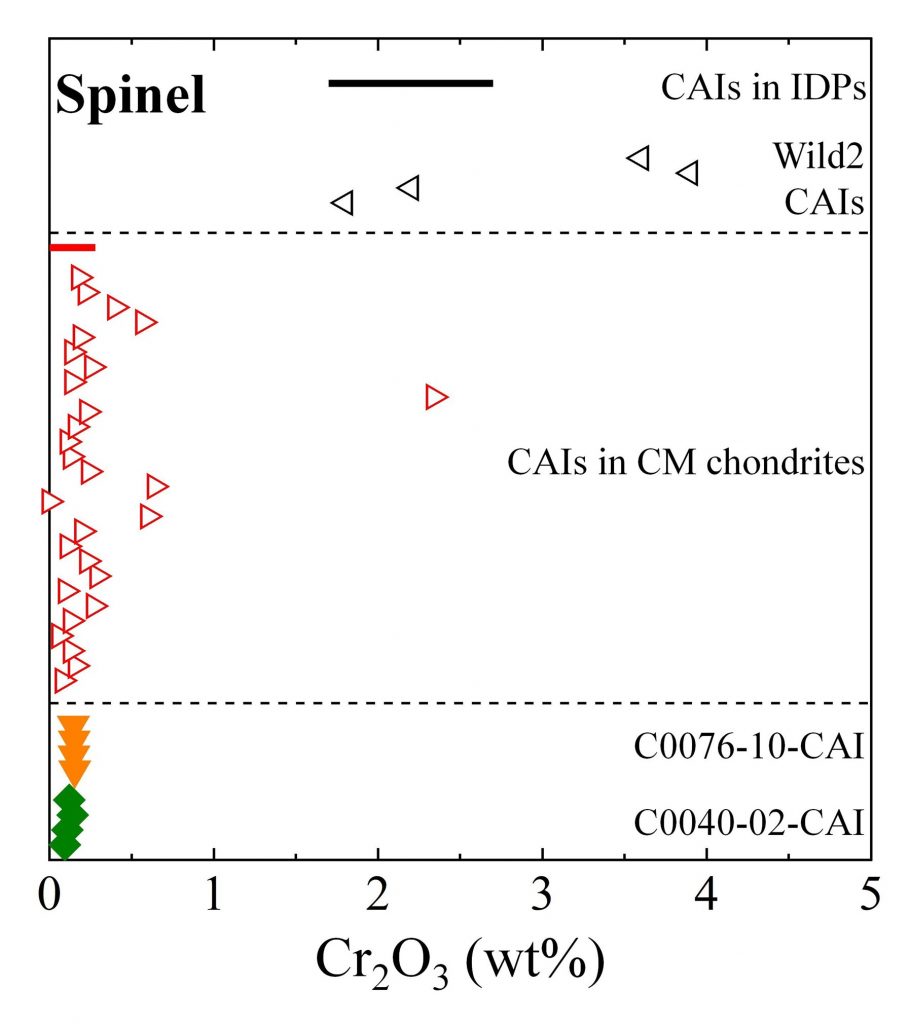

一方、彗星試料中のCAIは比較的若く(数百万年以上)、スピネルは高いCr濃度を示すことが分かっています。彗星CAIは、再加熱によって年代がリセットされるとともに、周囲のガスもしくは塵からCrを取り込んだと考えられています。リュウグウCAIのスピネルはCrに乏しいことから、隕石CAI同様に古いという可能性が示唆されます。 リュウグウ試料中のコンドリュール様物質、CAI、鉱物片は直径30µm以下と小さいこと、リュウグウ試料上での捜索範囲(52.6mm2 )に対するコンドリュール様物質とCAIの面積割合がそれぞれ20ppm以下と隕石での存在度(1%以上)に比べて非常に小さいことが分かりました。先行研究から、コンドリュールは形成領域からほとんど移動しないこと、水-岩石反応を経験した隕石にもコンドリュールがみられることが分かっています。リュウグウ試料中のコンドリュール様物質の極端に低い存在度は、コンドリュール(様物質)がリュウグウ母天体集積領域にほとんど存在しなかったことを示唆しています。つまり、コンドリュール様物質、CAI、鉱物片は原始太陽系星雲内側領域から輸送されたと言えます(図4)。

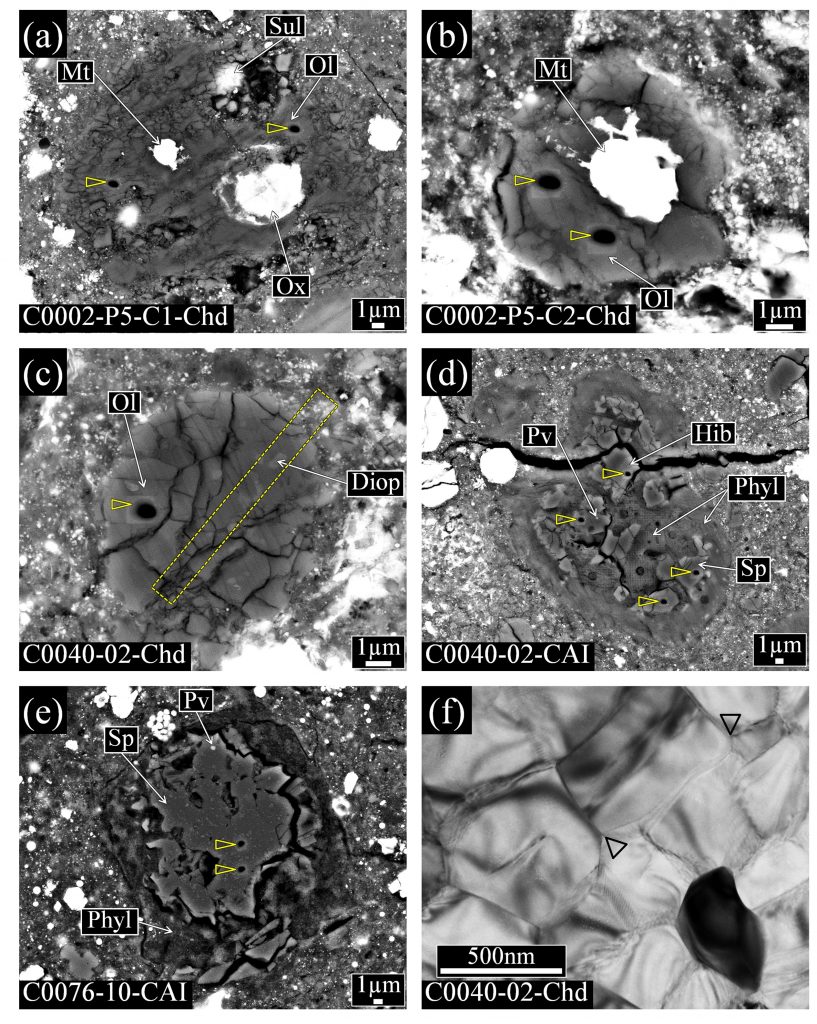

図2:リュウグウ試料中のコンドリュール様物質とCAIの電子顕微鏡写真。(a, b, c)コンドリュール様物質。カンラン石(Ol)、金属鉄(Mt)、硫化鉄(Sul)、酸化物(Ox)、Ca輝石(Diop)からなる。(d, e)CAI。スピネル(Sp)、ヒボナイト(Hib)、ペロブスカイト(Pv)、Alに富む層状珪酸塩(Phyl)からなる。三角形で指す部分は酸素同位体比分析孔。破線で囲った部分は、透過型電子顕微鏡観察のために切り出した領域。(f)コンドリュール様物質C0040-02-Chdの透過型電子顕微鏡像。三角形で指す場所に、120ºの角度をもって鉱物粒子が接するトリプルジャンクションがみられる。(© Nakashima et al., 2023より改変)

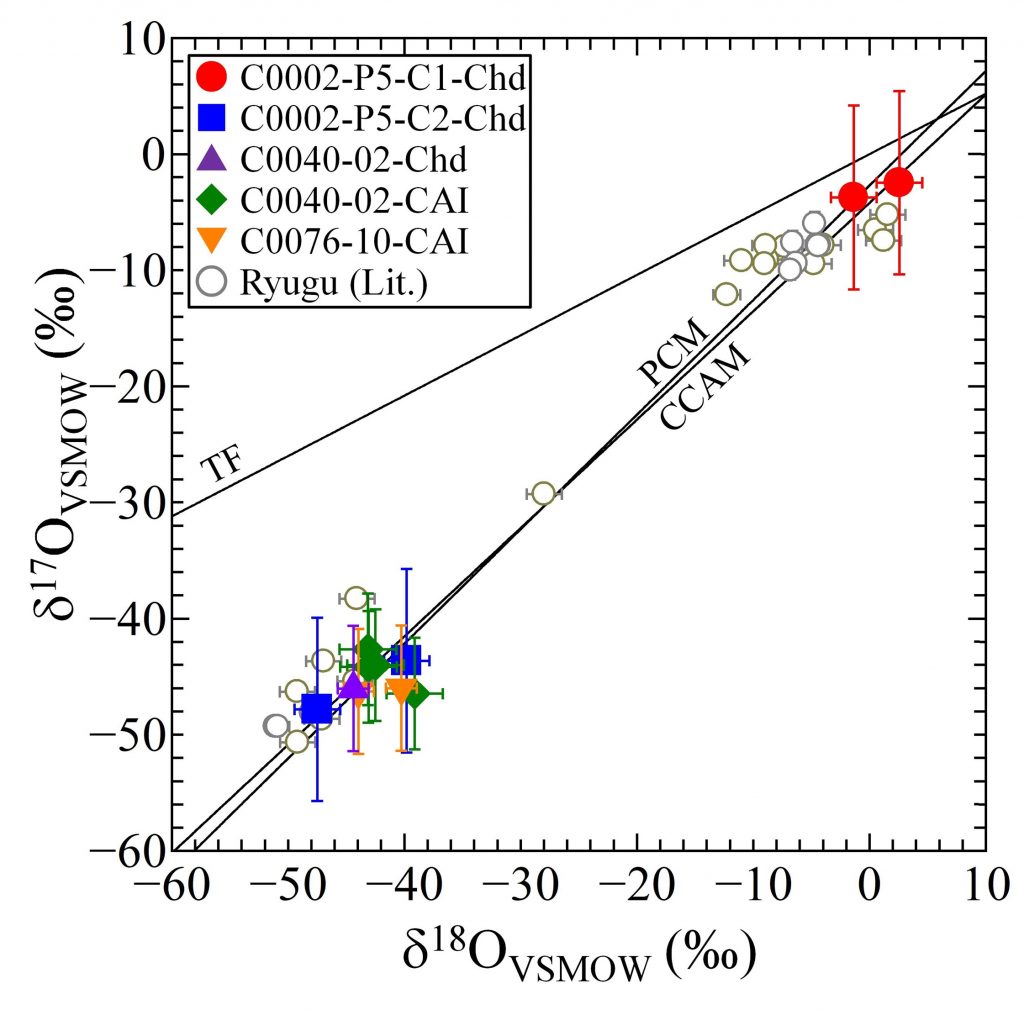

図3:三酸素同位体比ダイヤグラム。一つのコンドリュール様物質を除いて、みな左下の太陽型の酸素同位体比をもつ。TFは地球型質量分別直線、PCMはPrimitive Chondrule Mineral line、CCAMはCarbonaceous Chondrite Anhydrous Mineral line、VSMOWはVienna Standard Mean Ocean Water。Ryugu (Lit.)は他のグループによるリュウグウ試料鉱物片の酸素同位体比データ。(© Nakashima et al., 2023より引用)

図4:リュウグウ試料のコンドリュール様物質とCAIの分析結果から推定されるコンドリュール様物質とCAIの形成領域と移動。

図5:CAIのスピネル中のCr濃度比較。リュウグウCAI(下段)と隕石CAI(中段;CM chondrites)のスピネルは中程度の揮発性元素であるCrに乏しい。一方で、彗星CAI(上段)のスピネルはCrに富むことが分かる。IDPsはinterplanetary dust particlesの略。Wild 2はNASA探査機スターダストによって回収されたWild 2彗星の試料を指す。(© Nakashima et al., 2023より引用)

【用語説明】

(注1)小惑星リュウグウ

(注2)原始太陽系星雲

(注3)CaとAlに富む包有物(CAI)

(注4)コンドリュール

(注5)酸素同位体比16 O、17 O、18 Oの個数比。16 Oを分母に取った比の地球海水の値からのずれを千分率で表したものをδ値と呼ぶ。隕石種とその構成物質ごとに異なる値を取るため、未知の地球外試料の起源を同定することに用いられる。

(注6)リュウグウ母天体

【論文情報】Nature Communications

著者:Daisuke Nakashima *(東北大学), Tomoki Nakamura (東北大学), Mingming Zhang (ウィスコンシン大学), Noriko T. Kita (ウィスコンシン大学), Takashi Mikouchi (東京大学), Hideto Yoshida (東京大学), Yuma Enokido (東北大学), Tomoyo Morita (東北大学), Mizuha Kikuiri (東北大学), Kana Amano (東北大学), Eiichi Kagawa (東北大学), Toru Yada (ISAS/JAXA), Masahiro Nishimura (ISAS/JAXA), Aiko Nakato (ISAS/JAXA), Akiko Miyazaki (ISAS/JAXA), Kasumi Yogata (ISAS/JAXA), Masanao Abe (ISAS/JAXA), Tatsuaki Okada (ISAS/JAXA), Tomohiro Usui (ISAS/JAXA), Makoto Yoshikawa (ISAS/JAXA), Takanao Saiki (ISAS/JAXA), Satoshi Tanaka (ISAS/JAXA), Satoru Nakazawa (ISAS/JAXA), Fuyuto Terui (神奈川工科大学), Hisayoshi Yurimoto (北海道大学), Takaaki Noguchi (京都大学), Hikaru Yabuta (広島大学), Hiroshi Naraoka (九州大学), Ryuji Okazaki (九州大学), Kanako Sakamoto (ISAS/JAXA), Sei-ichiro Watanabe (名古屋大学), Shogo Tachibana (東京大学), and Yuichi Tsuda (ISAS/JAXA)

【問い合わせ先】

<研究に関すること>

東北大学大学院理学研究科地学専攻

東京大学総合研究博物館

<報道に関すること>

※ [at]を@に置き換えてください

関連リンク:東北大学プレスリリース

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DDoubutu/TDoubutu.php

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/people/faculty_wada.html

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DAnnex/fujishima_collection/home2022.php

※本イベントは終了しました。ご来館された皆様、ありがとうございました。

現在当館は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため木曜・金曜のみの開館としていますが、「第21回東京大学ホームカミングデイ」

本イベントでは、当館に所属する若手教員・研究員が行ってきたマクロ事象を扱った研究内容を展示場にて紹介するとともに、実際に用いた標本・資料を手に取って直に研究を体感していただきます。また、普段は開放していないバックヤードのツアーも予定しています。ぜひご来館ください。

日時:2022年10月15日(土)10:30~16:30 (10:00開館)総合研究博物館本郷本館 ※当日は館内の同時滞在人数を、原則として30名程度に調整させていただきます。 入館案内

各ブース配置図(画像をクリックすると拡大版が表示されます)

【本イベントのナビゲーターおよび内容】

①矢後勝也 「標本から昆虫研究の科学と温故知新に触れる」

②金崎由布子 「山と森の狭間で-アンデス東斜面の考古学」

③三木健裕 「西アジア・イランの土器に触れて体感する古代の暮らし」

④尾嵜大真・大森貴之「年代を測る加速器質量分析計(Accelerator Mass Spectrometer)」

⑤工藤光平「さまざまな皮からその動物の生き方を知る」

過去のイベント画像1(画像をクリックすると拡大版が表示されます) 過去のイベント画像2(画像をクリックすると拡大版が表示されます) 過去のイベント画像3(画像をクリックすると拡大版が表示されます)

その他、以下の常設展示と特別展示もご覧いただけます。常設展示 UMUTオープンラボー太陽系から人類へ 特別展示 空間博物学の新展開/UMUT SPATIUM

当館の矢後勝也(昆虫自然史学)

UMDB 昆虫http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DEntomology/

「あきつ賞」を受賞した当館の矢後勝也講師(写真左)。

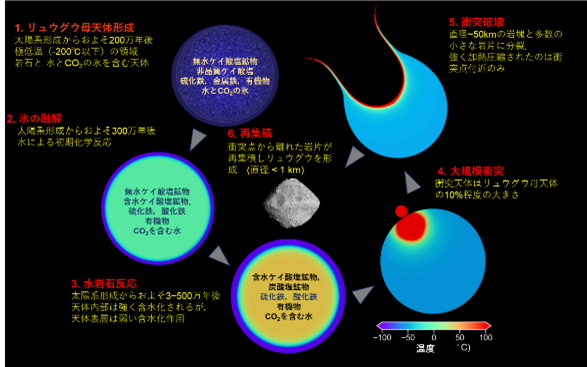

図:リュウグウサンプルの分析結果から推定されるリュウグウの形成進化プロセス。天体の温度分布や年代、衝突破壊のプロセスは数値シミュレーションで求めた。© MIT、千葉工業大学、東京工業大学、東北大学

なお、本研究成果には東京大学からは総合研究博物館、理学系研究科、工学系研究科が参加しています。三河内 岳(教授・惑星物質科学)

【論文情報】

関連リンク: JAXA | 小惑星探査機「はやぶさ2」初期分析 石の物質分析チーム 研究成果の科学誌「Science」論文掲載について

発表資料(PDFが開きます)

学校法人 中央大学

中央大学、東京大学総合研究博物館、(株)パレオ・ラボの共同研究として、岡山県真庭市・新見市所在の後期旧石器時代遺跡出土炭化材の樹種同定と放射性炭素年代測定分析を実施した。その結果、近畿、中国、四国地域の最古の年代値(約34000〜36000年前)を得ることができた。日本列島の最古級の遺跡、石器群、人類の生活痕跡であることが明らかとなった。

◆調査の経緯

◆調査の体制

◆調査の目的・方法・成果

調査成果:

(2)気候・植生・海水面変動

◆意義

◆参考文献

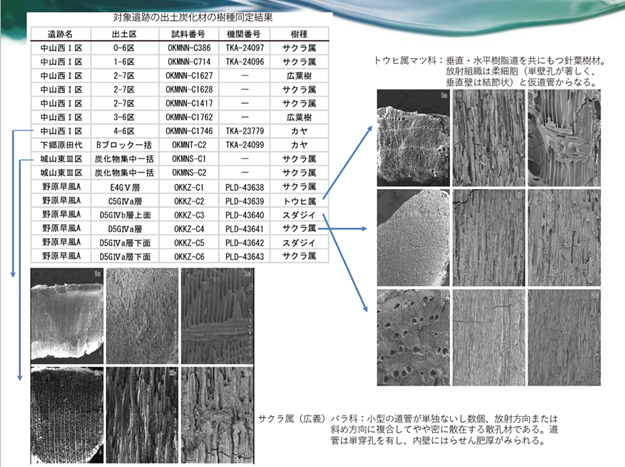

【分析対象資料】遺跡と石器群

【分析対象資料】石器群と炭化材の分布状況

【樹種同定結果】サクラ属・カヤ:温帯性落葉樹 トウヒ属・マツ属等:亜寒帯性針葉樹

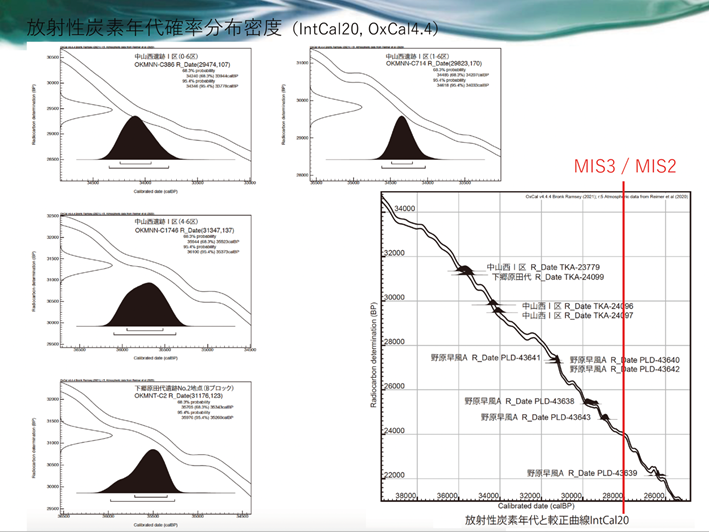

【放射性炭素年代と較正曲線(IntCal20)】

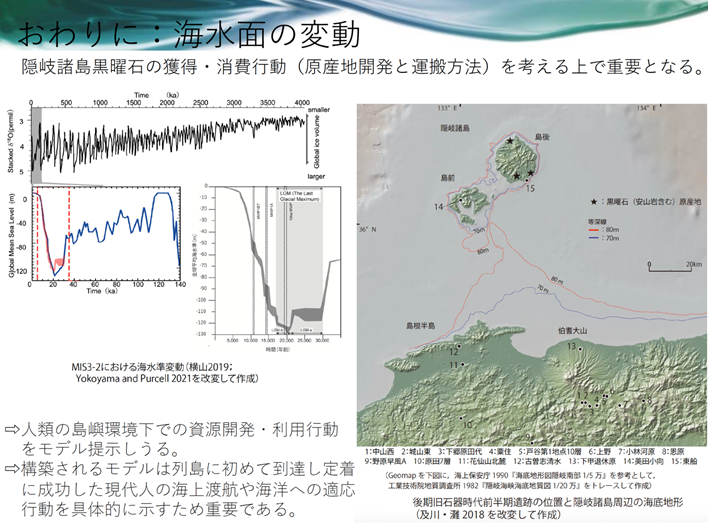

【海水面変動と中国山地の旧石器時代遺跡群の位置、隠岐黒曜石原産地】

関連リンク 中央大学プレスリリース

発表資料(PDFが開きます)

千葉工業大学

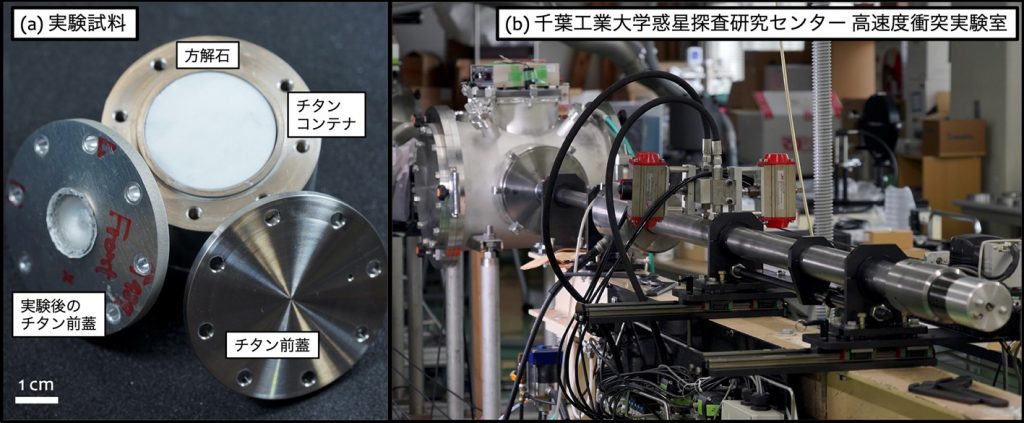

我々が普段目にする岩石は鉱物が固まってできた集合体です。宇宙から飛来し、地球上で発見された岩石が隕石です。多くの隕石は「歪んだ鉱物組織」を含んでいます。これは「衝撃変成組織」と呼ばれ、その隕石が元となる天体(母天体)上で過去に経験した天体衝突の証拠です。天体衝突の条件と生成される衝撃変成組織の関係が明らかであれば、衝撃変成組織から「過去の太陽系でどんな天体衝突が起きていたのか? 」その動的な姿を蘇らせることができます。そのためには衝撃変成組織を読み解くための「辞書」が必要です。2020年末にはやぶさ2が小惑星リュウグウの試料を持ち帰り、現在も詳細な分析が行われています。また2023年には米国のオサイリスレックス探査機が小惑星ベンヌの試料を持ち帰る予定です。これまでの結果から、小惑星リュウグウの岩石は水と有機物を多く含む炭素質隕石に近く、過去に鉱物と水の反応(水質変成)を受けていることがわかってきました。現状では水質変成を受けた鉱物の衝撃変成組織についてはあまり調べられていませんでした。水質変成の結果として生成される鉱物の一つに方解石(炭酸カルシウム)があります。方解石はリュウグウ試料中に含まれていました(注1

またベンヌの表面には炭酸塩の鉱脈が露出していることがわかっており、ベンヌ試料にも方解石が含まれている可能性があります。方解石の衝撃変成についてはごく弱い衝撃(5千気圧未満)、もしくは非常に強い衝撃(20万気圧)についてのみ知られていました。その中間の衝撃データを取得し、方解石についての辞書の記載を完成させることが必要でした。 衝撃変成組織を調べる実験手法は3つ提案されていますが、そのいずれにも問題点があり、時間的にも費用的にもコストが高く、多くの実験データを短期間で取得することは困難でした。千葉工業大学 惑星探査研究センターの黒澤耕介上席研究員を中心とする研究チーム(千葉工業大学、岡山理科大学、大阪大学、海洋開発研究機構、東京大学、東京工業大学、高知大学、広島大学)は先行研究の弱点を克服し、効率のよいデータ蓄積を可能にする新しい実験手法を開発しました(注2

イタリア カッラーラ産の良質な大理石(方解石のかたまり)を用いて衝撃実験を実施(図1)し、回収試料を偏光顕微鏡、X線マイクロCT、 微小部X線回折法( 注3

更に研究チームは典型的な隕石母天体の衝突破壊を想定した数値衝突計算結果(注4 Journal of Geophysical Research Planets 」の6月2日付け電子版に掲載されました。

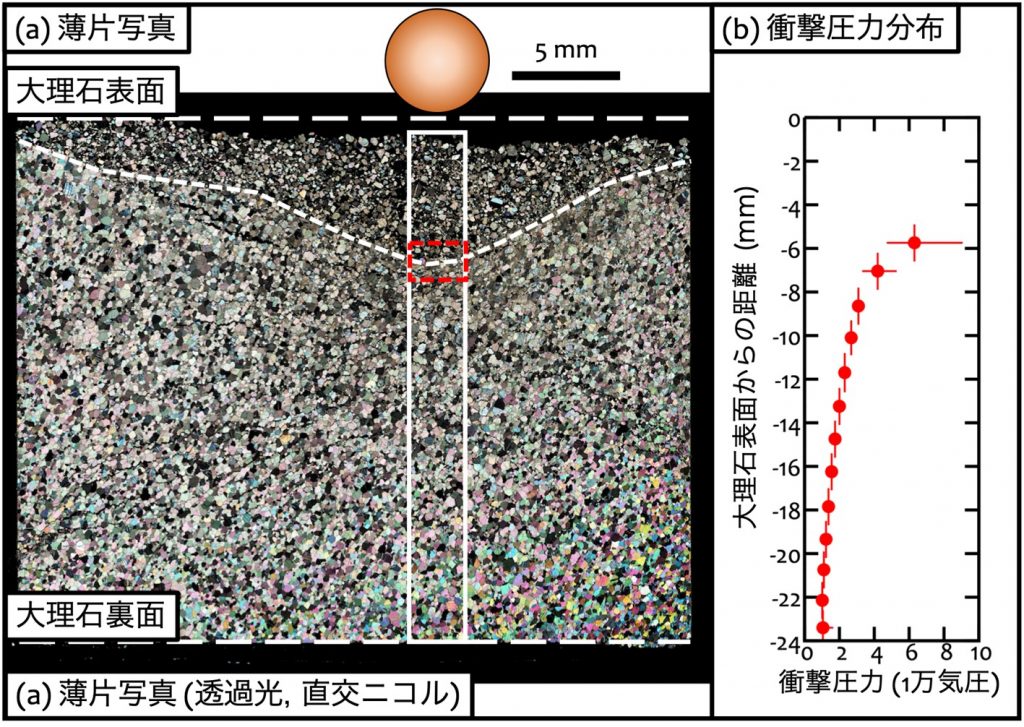

図1. (a) 今回用いた実験試料の写真。イタリア カラーラ産の大理石を直径30 mm、長さ24 mmの円柱形状に加工して使用しました。この大理石は100–300ミクロンほどの方解石粒子がほとんど隙間を含まずに固結している良質な岩石(堆積岩)です。円柱試料をチタン製の金属コンテナに封入してチタン製の前蓋で閉じ真空チャンバ内に配置しました。その後、二段式軽ガス衝撃銃で加速した高速飛翔体をチタン前蓋に衝突させることによって大理石試料に衝撃波を作用させました。飛翔体は直径5 mmのポリカーボネートです。 (b) 千葉工業大学に設置されている二段式軽ガス衝撃銃の写真です。

図2. (a)薄片に加工した衝撃後の大理石の薄片写真(偏光顕微鏡で撮影。透過光、直光ニコル)。飛翔体の大きさを円で示しています。白い点線より下では、試料が元の場所にそのままとどまった状態で回収できました。爆心点近傍では方解石粒子が激しく損傷し、光を通しにくくなっていますが、衝突点遠方ではほぼ無傷の方解石粒子が残っていることがわかります。爆心点から視て真下に位置する白い長方形の領域を赤い長方形の小領域に区切って偏光顕微鏡で観察し、波状消光を示す粒子の数を数えました。(b) 数値衝突計算で求めた白い長方形の領域の衝撃圧力の分布。

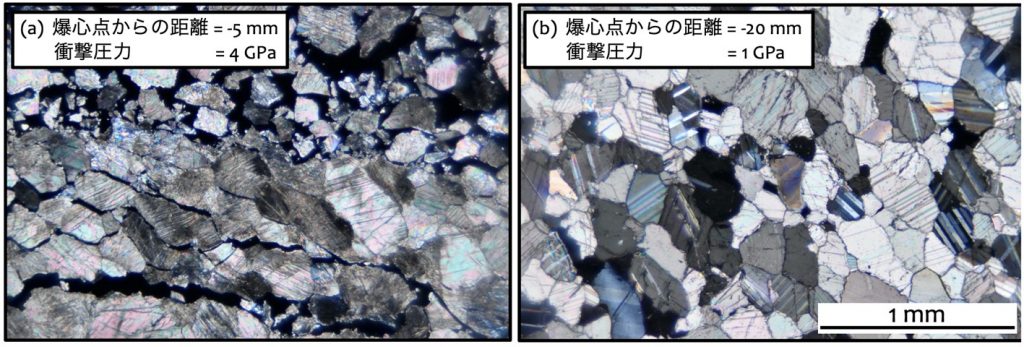

図3. 回収した試料の顕微鏡写真を拡大して示します。爆心点からの距離と経験した衝撃圧力が異なります。(a) 距離は5 mm、衝撃圧力は4万気圧、(b)距離は20 mm、衝撃圧力は1万気圧。(a)に示した4万気圧を経験した方解石粒子は全体にまだら状に黒っぽく写っていますが、(b)に示した1万気圧の粒子では明暗のコントラストがはっきりしていることがわかります。波状消光は(b)に示した粒子のようなきれいな消光が観られなくなる状態のことを指しています。これは結晶構造が衝撃によって歪んでしまうことが原因です。

<注釈>

※1. 令和4年6月10日付け、JAXA プレスリリース 小惑星探査機「はやぶさ2」初期分析 化学分析チーム 研究成果の科学誌「Science」論文掲載について https://www.jaxa.jp/press/2022/06/20220610-2_j.html

※2. 衝撃変成組織を読み解く辞書として、1970年代にDieter Stöffler博士が提案した分類表が頻繁に使われています。この分類表に記載されていない鉱物の衝撃指標を新たに確立するためには、(1)衝撃を加えていない試料との差異が明確であり、再現性があること、(2)回収した試料が経験した衝撃圧力を推定可能であり、衝撃変成組織との対応が可能であることが求められます。その2つを満たすために多くの実験が行われてきましたが、時間的、費用的コストが高く、Stöffler博士の分類表の記載は限られたものになっていました。そこで本研究チームでは従来手法の弱点を取り除いた実験手法を開発しました。その内容を次に示します。千葉工業大学 惑星探査研究センターに設置された二段式軽ガス衝撃銃で直径5 mmのプラスチック飛翔体を加速させ、標的に衝突させます。標的は図1に示した大理石試料を封入した金属コンテナの前蓋です。発生した衝撃波は内部の大理石に伝わり、方解石が衝撃を受けます。金属コンテナに封入しておくことで、試料が破砕されてしまうことを防ぐことができます。このとき大理石試料(直径30 mm)よりも十分に小さい飛翔体(直径4。8 mm)を用いると、試料中で衝撃波が減衰します。この減衰を利用して様々な衝撃圧力を経験した方解石粒子を1回の実験で回収することができます。この方法の難点は衝撃圧力の推定が難しいことです。本研究では、計算機中で同じ衝突条件を再現することで大理石内部の衝撃波の減衰の様子を数値的に解き、それぞれの位置にある方解石粒子が経験した衝撃圧力を計算することで、この難点を克服しました。数値的に推定した衝撃圧力の信頼性は別途圧力計を用いた実験を実施して直接圧力を計測することで検証しました。実測値と計算値のずれは最大でも2倍程度であり、本論文の主要な結論を変えるほどには大きくないことを確かめています。

※3. 衝撃を受けた大理石試料は脆いため樹脂を浸透させた後に分析を実施しました。5回行った衝撃実験の試料のうちの1つは高知大学 海洋コア総合研究センターのX線マイクロCT装置で内部構造の観察を行いました。この計測で衝撃によるダメージは試料中の射線軸に対してほぼ軸対称に分布していることを確認しました。全ての衝撃を受けた大理石試料は真っ二つに切断し、射線軸に平行な方向の断面を薄片に加工しました。この薄片を千葉工業大学 惑星探査研究センターに設置されている偏光顕微鏡、および大阪大学 大学院理学研究科に設置されている微小部X線回折装置で観察、分析しました。これらの装置によって大理石に含まれる方解石の結晶が衝撃によって損傷を受けているかどうかを調べました。

※4. こちらの計算は以前にプレスリリースをした先行研究で実施されたものです。本研究では計算データを再解析して利用しました。

<謝辞>

<掲載論文> Shock recovery with decaying compressive pulses: Shock effects in calcite (CaCO3 ) around the Hugoniot elastic limit , Journal of Geophysical Research Planets , 127 , e2021JE007133, https://doi.org/10.1029/2021JE007133

関連リンク 千葉工業大学プレスリリース

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/people/faculty_kanezaki.html

http://www.intermediatheque.jp/ja/info/greeting-director

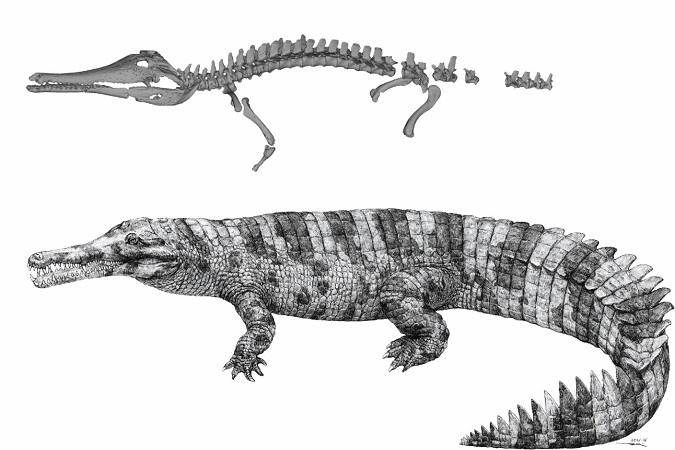

ハンユスクス・シネンシス(Hanyusuchus sinensis )の模式標本(上)と復元画(下)。

発表資料(PDFが開きます)

国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学博物館の飯島 正也 学振特別研究員、東京大学総合研究博物館の米田 穣 教授、中国合肥工業大学のリュウ ジュン 教授らの研究グループは、中国広東省新会博物館、順徳博物館との共同研究で、中国広東省の青銅器時代の地層から、有史以降に絶滅した大型ワニを報告しました。

現在の日本に野生のワニはいませんが、人類が日本列島に到達する以前には、複数のワニ類が生息していました。特に、マチカネワニとして知られる6~7 m級の大型ワニは、日本の古脊椎動物学史上、最も重要な学術標本のひとつであり、国の記念物に登録されています。マチカネワニの仲間は、日本各地の第四紀の地層から見つかりますが、30~40万年前を最後に記録が途絶えています。

今回、中国広東省の青銅器時代のワニの標本を調査したところ、かつて爬虫類学者・青木 良輔氏が提唱したように、マチカネワニに近縁な大型種が有史以降まで生延びたこと、ワニ類の形態進化の間隙を埋める中間種(移行種)であること、古代広東人と共存し、人為的に絶滅した可能性が高いことが分かりました。本研究の成果により、長年議論が続いたワニ類の分類問題の解決や、完新世の爬虫類メガフォーナの絶滅要因について理解が深まることが期待されます。

本研究成果は、2022年3月9日午前9時(日本時間)付英国王立協会紀要「Proceedings of the Royal Society B」に掲載されました。

関連リンク 名古屋大学プレスリリース

現代のシナガチョウ(左)とヨーロッパガチョウ(右)

発表資料(PDFが開きます)

北海道大学総合博物館の江田真毅准教授らと筑波大学人文社会系の板橋 悠助教、東京大学総合研究博物館の米田 穣教授、蘭州大学、浙江省文物考古研究所、金沢大学、蕭山博物館の国際研究グループは、約7000年前の中国・長江下流域の田螺山遺跡から出土したガン類の骨の組織学的・地球科学的・生物学的・形態学的調査によって、同遺跡におけるガン類の家禽化の複数の証拠を発見しました。

長江下流域は、現在もガン類の越冬地ですが、繁殖地ではありません。しかし、組織学的分析から、田螺山遺跡から出土したガン類の骨には、越冬地に渡ってきたものとは考えにくい幼鳥の骨が含まれることが明らかになりました。酸素の安定同位体分析から、これらの幼鳥だけでなく、成鳥にも現地で生まれ、渡りを経験していないと考えられる個体が含まれることがわかりました。また、窒素と炭素の安定同位体分析では、在地性のガン類は渡りをしていたガン類とは異なる食性をしていたことがわかりました。さらに、形態学的分析により在地性のガン類は大きさが類似しており、数世代にわたって野生個体から隔離されてきたことが考えられました。これらの在地性のガン類の骨は放射性炭素年代測定によって田螺山遺跡が営まれた約7000年前のものであることが確認されました。

これらの証拠から、研究グループは約7000年前にガン類が飼育されており、家禽化の初期段階にあったと結論付けました。家禽化されたガン類であるガチョウの歴史は、これまで約3500年前のエジプトに端を発すると考えられてきました。本研究成果は従来の考えを大幅に遡り、ガン類飼育の歴史がより長かったことを示しています。また、現在最も普及している家禽であるニワトリの飼育も確実な証拠は約4000年前以降と考えられており、今回の成果は家禽の歴史も大幅に更新するものといえます。

なお、本研究成果は、2022年3月8日(火)公開のProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 誌にオンライン掲載されました。

関連リンク 北海道大学プレスリリース 筑波大学プレスリリース

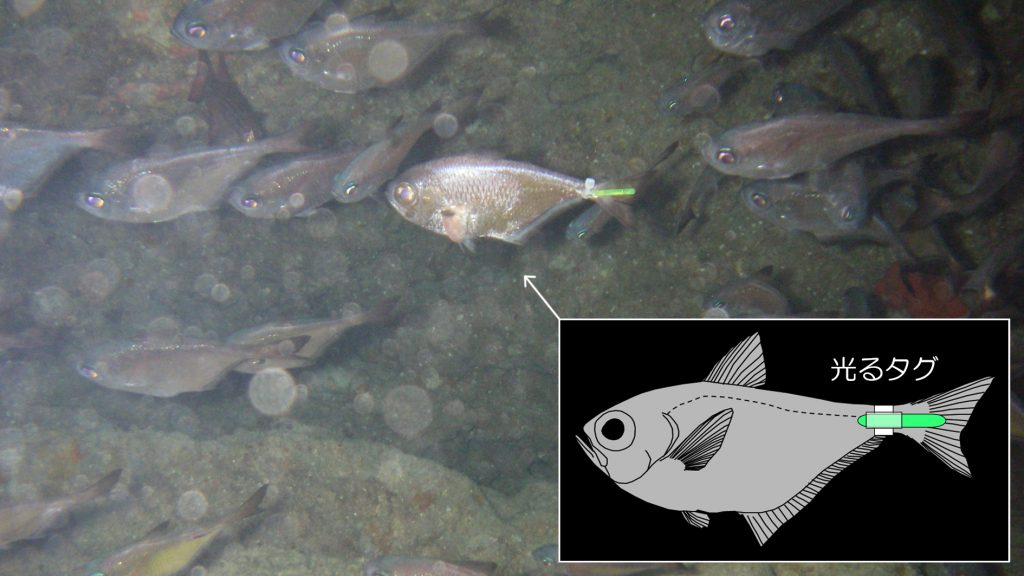

ミナミハタンポに装着した光るタグ

1.発表者:

2.発表のポイント:

3.発表概要:

4.発表内容:

【手法】

【成果】

5.研究代表者(小枝)のひと言: 6.発表雑誌:

7.問い合わせ先:

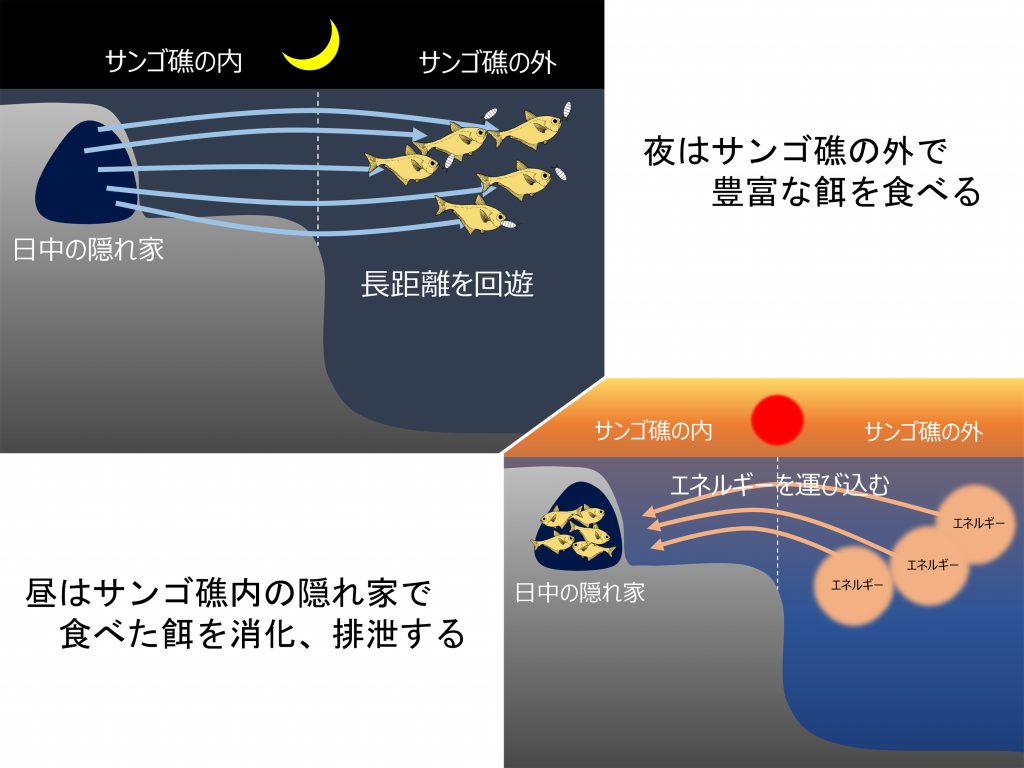

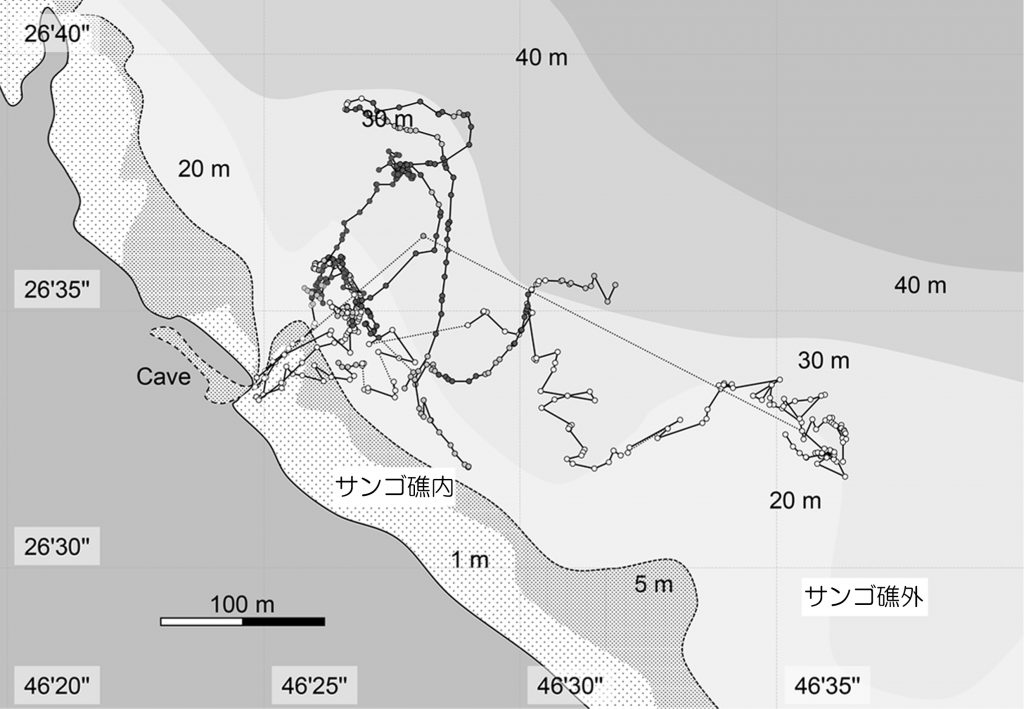

ミナミハタンポの昼夜での行動の違い ミナミハタンポの夜間の移動(点線でサンゴ礁の縁辺を示す)

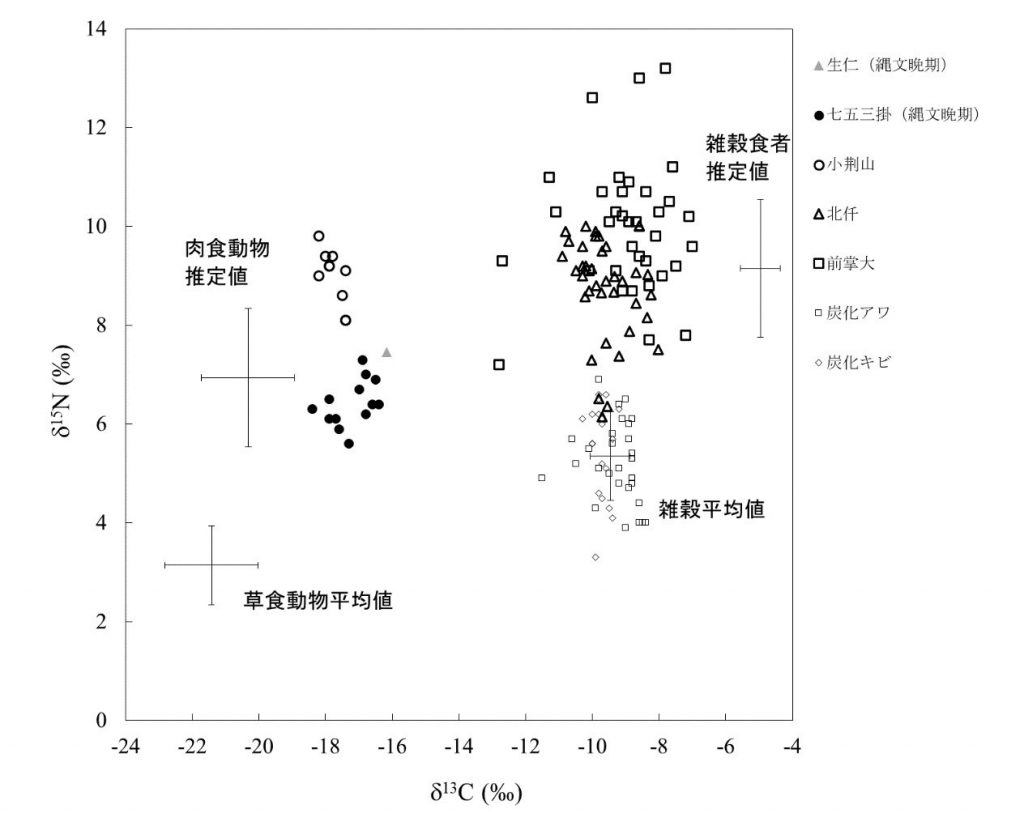

図1.七五三掛遺跡と中部高地の縄文時代人骨におけるコラーゲンの炭素同位体比(δ13 C値)と窒素同位体比(δ15 N値)の比較。縄文時代晩期末の七五三遺跡の人骨では、縄文時代早期から後期の人骨よりも炭素同位体比が高い特徴があり、これは雑穀を含むC4植物を食べた影響と考えられる。 【発表者】

【発表のポイント】

【発表概要 】

【研究の背景】

【研究内容】

【研究の意義】

参考文献:

発表雑誌 :

問い合わせ先 :

用語解説 :

(注2)炭素・窒素同位体による食生活の復元:13 C/12 C)と窒素同位体比15 N/14 N)が比例することを利用して、食生活を復元する方法。炭素同位体比に特徴がある雑穀(アワ・ヒエ・キ

(注4)土器の圧痕:

報道発表資料:第14回海洋立国推進功労者内閣総理大臣表彰について – 国土交通省 (mlit.go.jp)

一般社団法人日本鉱物科学会2021年年会・総会/2020年度日本鉱物科学会賞第24回受賞者 三河内 岳 会員(東京大学)

本郷本館を、2021年7月1日以降、東京大学教職員・学生限定、完全予約制で木曜日のみ開館いたします。入館の手続き についてをご参照ください。

博物館の新しいホームページを公開しました。

国際デザイン学寄付研究部門を設置しました。

/people/faculty_koeda.html

/web_museum/ouroboros/v25n2/ouroboros_v25n2_top.html

/exhibition/2021ga.html

http://www.intermediatheque.jp/ja/schedule/view/id/IMT0223

http://www.intermediatheque.jp/ja/schedule/view/id/IMT0209

http://www.intermediatheque.jp/ja/schedule/view/id/IMT0231

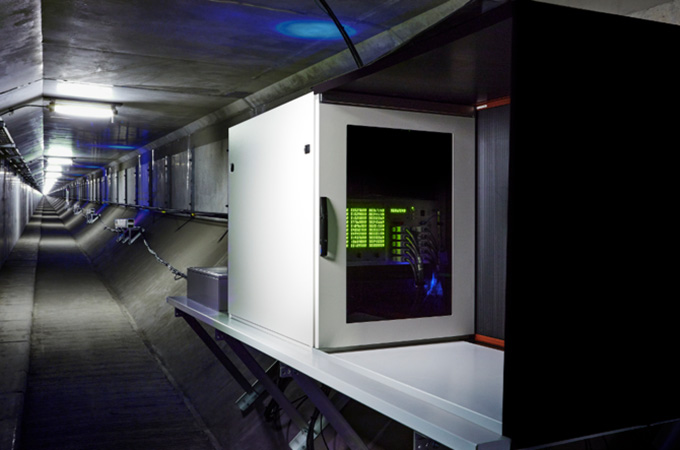

図1:ミュオグラフィセンサーモジュール 本資料のPDF版

1.発表のポイント

海底ミュオグラフィセンサーアレイ(注1)を世界で初めて設置し、東京湾における天文潮位のリアルタイム測定にはじめて成功した。 ミュオグラフィ(注2)はこれまで火山、原発、ピラミッドなど陸域における透視に成果を上げてきたが、海への展開は初である。 今後はセンサーアレイの拡張により、地震による津波や低気圧などによる異常波浪が東京に到達する前にイメージングできるだけではなく、東京湾に眠る天然ガス資源の探査への活用も期待される。 2.発表概要

東京大学国際ミュオグラフィ連携研究機構は、同大学生産技術研究所、大学院新領域創成科学研究科、および九州大学、関西大学、シェフィールド大学、英国科学技術施設会議ボルビー地下実験施設、ウィグナー物理学研究センター、日本電気株式会社と共同で、世界初となる海底ミュオグラフィセンサーアレイの一部を東京湾アクアライン海底トンネル内部の100 mにわたって設置し、東京湾における天文潮位のリアルタイム測定に成功した。

3.発表内容

<海底ミュオグラフィセンサーアレイについて>

図2:TS-HKMSDD 図3: TS-HKMSDDの中央に位置するデータ収集センター <センサーアレイによる測定について>

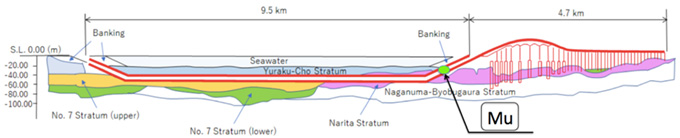

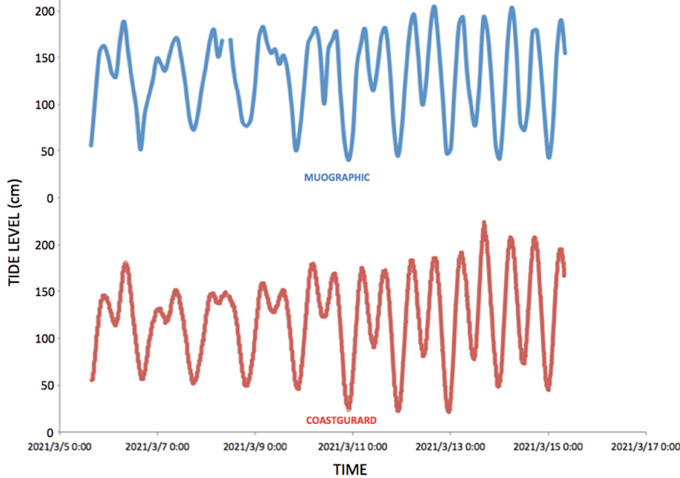

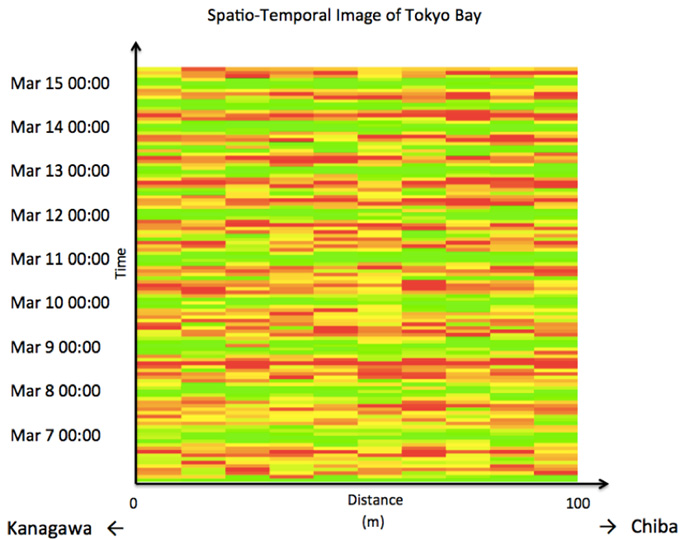

図4:今回設置したTS-HKMSDDの位置 図5:TS-HKMSDDによる潮位測定結果(観測点:千葉) 図6:TS-HKMSDDによる潮位変動の時空間イメージ <今後の展望>

<国際ミュオグラフィ研究所について>

<ミュオグラフィアートチームについて>

4.問い合わせ先

東京大学国際ミュオグラフィ連携研究機構 機構長https://www.muographix.u-tokyo.ac.jp/

5.用語解説

(注1)東京湾海底ミュオグラフィセンサーアレイ(TS-HKMSDD)

(注3)ミュオン

(注4)南関東ガス田

(注5)火山透視画像の機械学習プログラム

(注6)ミュオグラフィのユビキタス性

(注7)デジタルアーカイブ技術

小石川分館は、2021年1月から当分の間臨時休館いたします。

https://www.um.u-tokyo.ac.jp/information/staff_search_20201222.pdf

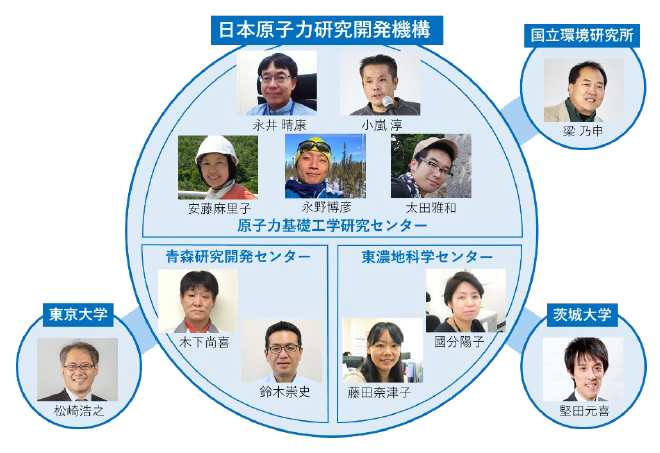

アジア原子力協力フォーラム(FNCA)気候変動科学プロジェクトの日本チーム(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構のニュースより)

この研究を地球規模に展開するために、アジア原子力協力フォーラム(FNCA)1)において、開発した手法のガイドラインを整備し、アジア諸国の原子力研究機関への技術移転を行い、国際協力研究を進める体制を構築した。

【概要】

そこで、原子力機構では、原子力分野で培った放射性核種の分析技術を活用し、1950~60年代に行われた大気圏核実験を起源とする放射性炭素2)の環境中挙動を追跡することにより、炭素循環を解明する手法を開発し、陸域生態系における炭素の蓄積と放出挙動を解明する研究を行ってきました。

この研究を地球規模に展開し、様々な気候帯や生態系の炭素循環を解明するために、アジア原子力協力フォーラム(FNCA)において、気候変動科学プロジェクトを推進しています。これまでに、開発した炭素循環の解明手法のガイドラインを整備し、アジア諸国の原子力研究機関に対して知見の提供と技術移転を行い、国際協力研究を進める体制を構築しました。この業績が高く評価され、FNCA最優秀研究チーム賞を受賞しました。

今後、この国際協力研究により、これまであまり研究が行われていないアジア地域において、陸域生態系の炭素循環に関する基礎データを整備することで、温暖化対応研究の課題解決に貢献することが期待されます。

【これまでの背景・経緯】

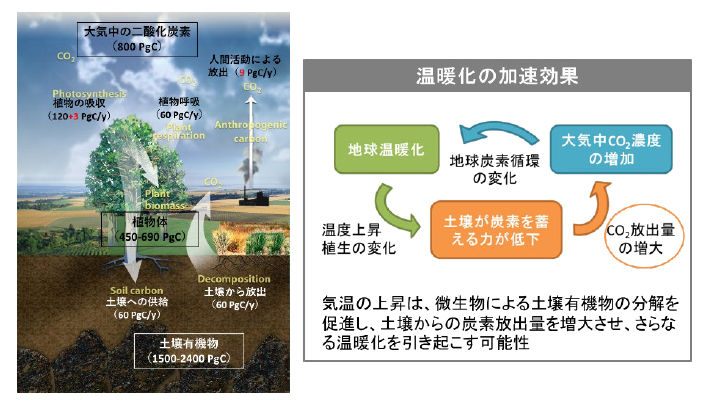

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)3)がまとめた陸域生態系における炭素循環の模式図(図1左)に示されるように、土壌には有機物(土壌有機物)4)として炭素が大量に蓄えられており、その量は、大気の2~3倍、植物体の炭素量の3~5倍もあります。土壌有機物は微生物によって分解され、絶えず二酸化炭素が大気中へ放出されています。この放出量は人間活動による放出の約7倍もありますが、放出と同等の量の炭素が植物の吸収により土壌に供給され、蓄えられることで、大気中の二酸化炭素濃度が安定に保たれています。

しかし、温暖化によりこのバランスが変わる可能性があります。気温の上昇は、微生物による土壌有機物の分解を促進し、土壌からの二酸化炭素放出量を増大させ、さらなる温暖化を引き起こす加速効果(ポジティブフィードバック)(図1右)の可能性が指摘されています。そのため、温暖化が進行した際に陸域生態系の炭素循環がどのように変わるかを正しく評価することが重要課題となっています。

この課題を解決し地球環境の将来を予測するためには、陸域生態系の炭素循環過程に関する基礎データを整備し、気温変化に対する炭素循環の応答モデルを構築する必要があります。

図1 左:気候変動に関する政府間パネルIPCCがまとめた陸域生態系における炭素循環の模式図(Diagram adapted from U.S. DOE, Office of Science. Data source: IPCC AR5, Working Group I Report (2013).)

これに加えて、1950~60年代前半に行われた大気圏核実験を起源とする放射性炭素の環境挙動を追跡するという新しい研究手法を考案し導入しました。環境中に放出された放射性炭素は、主に土壌表層に有機物として長く蓄積しますが、一部は数年~数十年で大気中へ再放出され植物に再利用されます。このような放射性炭素の中長期的な蓄積・循環挙動を解明することに成功しました(参考文献、平成20年10月21日プレス発表)。

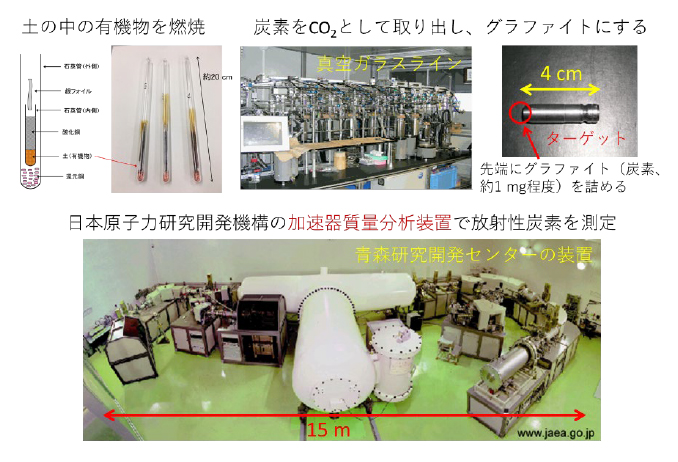

土壌有機物の放射性炭素は非常に微量であり、それを精度よくかつ効率的に測定するために原子力機構青森研究開発センターと東濃地科学センターの加速器質量分析装置(AMS)6)を用いています。この測定手法では、1mgの炭素試料があれば、土壌有機物の微量な放射性炭素を精度よく測定できます(図2)。このような着想により、土壌の炭素貯留能力を解明することができる新しい研究手法等の開発を進め、炭素循環研究への応用により気候変動の仕組みの解明に貢献することを目指しています。

図2 土壌有機物の微量な放射性炭素を測定する方法

そこで、原子力機構で開発した炭素循環の解明の手法、知見及びそれらに必要な技術をアジア諸国の研究チームに提供し、国際協力研究を進める体制を構築するために、アジア諸国の研究チームの若手研究者を受け入れて研修を行うとともに(図3)、炭素循環の解明手法のガイドラインを作成しました。

このガイドラインは、土壌の採取、土壌試料の処理、土壌有機炭素の分画、炭素安定同位体の同位体比質量分析法による測定及びその試料調製、ならびに放射性炭素の加速器質量分析法による測定及びその試料調製に関する実践的手法を網羅しています。また、炭素循環研究において広く用いられる放射性炭素の分析結果の報告方法についても紹介しています。さらに、同位体を利用した研究手法の適用例として、日本の森林生態系において実施した結果についても解説しています。これにより、アジア諸国の研究チームは、放射性炭素の分析技術を活用した炭素循環解明のための研究を独力で行うことが可能となりました。

以上の業績が高く評価され、FNCA最優秀研究チーム賞を受賞しました。

図3 アジア諸国の研究チームの若手研究者を受け入れた研修の様子

【論文情報】、Untung SUGIHARTO2、Chakrit SAENGKORAKOT3、鈴木 崇史1、國分 陽子1、藤田 奈津子1、木下 尚喜1、永井 晴康1、梁 乃申4、松崎 浩之5、堅田 元喜6 所属:1日本原子力研究開発機構(1 2020年3月まで)、2 National Nuclear Energy Agency of Indonesia、3 Thailand Institute of Nuclear Technology、4国立環境研究所、5東京大学、6茨城大学

【参考文献】

2)大気圏核実験を起源とする放射性炭素

3)気候変動に関する政府間パネル(IPCC)

4)土壌有機物

5)放射性炭素

6)加速器質量分析装置(AMS)

1. 発表者

海部 陽介 (東京大学総合研究博物館 教授)

2.発表のポイント

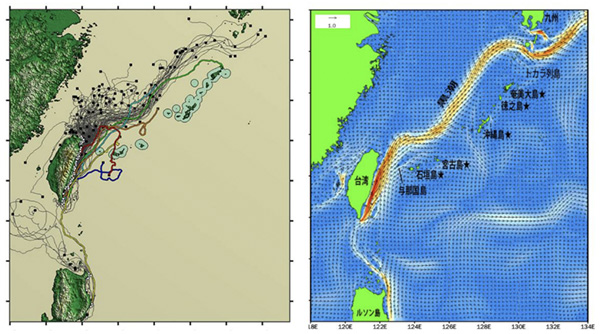

海洋学で用いられる「漂流ブイ」の軌跡を分析するユニークな方法で、旧石器人が黒潮に流されて沖縄の島々へ移住した可能性はほとんどないことを示しました(図1・2)。 沖縄の海は、距離や海流の面から渡るのが非常に困難です。ホモ・サピエンスがそのような海に3万年以上も前から積極的に進出していたことが、はじめてデータで示されました。これまでの旧石器人に対するイメージを変える発見と言えます。 図1 左)台湾とルソン島(フィリピン)の沿岸(東部海岸10km圏内)から流れた138の漂流ブイの軌跡。色がついているのは黒潮を横断した6つのブイ。島の周囲の円は海岸から20km圏内を示す。右)黒潮の流路。色は流速を示していてオレンジ~赤が秒速1~1.9メートル(海洋研究開発機構 JCOPE-Tにより作図)。★は3万5000~2万7500年前の遺跡がある奄美大島以南の島。 図2 SVP漂流ブイ。水面下に測定装置がつながれ、衛星通信で位置や水温などのデータが収集される。一定規格のこのようなブイが世界中の海を何千個と漂っていて、海の現状をモニタリングしている(参照:https://www.aoml.noaa.gov/phod/gdp/ )。https://gdp.ucsd.edu/ldl/ ) 3.発見の意義

民俗学者の柳田国男は、愛知県の海岸に漂着したヤシの実を見て、「日本人の祖先は、黒潮に乗って南方から沖縄の島伝いにやって来た」という考えを、1961年の著作『海上の道』で披露しました(注1)。このシナリオは人々を魅了し、1970年代にはフィリピンから日本を目指す民間による実験航海(漂流実験?:注2)も行われています。しかし、本当にそのような可能性があるのでしょうか?

本研究では「フィリピンと台湾から黒潮に流された古代の舟が沖縄の島に漂着する可能性」について、漂流ブイのデータを使って綿密な検討を行ない、漂流説を強く否定する結果を得ました。

琉球列島には、秒速1~2メートル、幅最大100kmにおよぶ世界最大規模の海流「黒潮」が流れ、さらに目標の島が水平線の向こう側で見えないほど広い海峡もあります(図3)。そうした困難な海を意図して渡った祖先たちには、「流れて来た民」よりも、「新しい可能性に挑戦した開拓者」というイメージが適切でしょう。

図3 左上)台湾の立霧山(標高1200m)から見た与那国島方面の海。左下)左上の四角のポイントに姿を現した与那国島。右)沖縄の島々が好天時に海上から見える範囲(円)。グレーの部分は水深80mより浅く3万5000年前頃に陸化していたと考えられる領域。▲は立霧山。 4.詳しい内容

日本列島の人類史は、大陸から海を渡ってきた後期旧石器時代の人々によって、3万8000年前頃に幕を開けました。そうした中で、3万5000~3万年前には、琉球列島の全域に人が拡散しています。

しかし、ここで1つ難問があります。当時の人々は島に偶然漂着したのか、島を目指して航海したのか、どちらなのでしょう? これには漂着の確率を算出する必要があり、人類学者はその方法について長い間悩んできました。私たちは、そのためには海洋学で海流の実態調査に使われている衛星追跡機能を備えた「漂流ブイ」(図2)を利用すればよいことに気づき、「人類学者×海洋学者」の日台共同研究チームを立ち上げました。

その途中経過は、2018年に国立科学博物館の動画で公開しています(注3)。今回、フィリピンからの漂流も含めて総合的な分析を終えたので、その最終成果を論文として公表しました。新たな解析から次のことが判明しました。

<奄美大島以南の島々への漂着確率>

地形、過去の地殻変動記録、生物分布、復元された過去の海水温構造、海底堆積物、コンピューターシミュレーションなど様々なデータから、黒潮が台湾~与那国島間を通過して東シナ海へ入る流路(図1右)は、過去10万年以上変わっていません。

1989~2017年の29年間の様々な季節に、台湾とフィリピンの沿岸から流された138の漂流ブイの動きを解析しました。そのうち127が黒潮に乗って北へ運ばれましたが、その大多数(95%)は黒潮を横断できず、横断した6つのうち沖縄の島から20km圏内に近づいたものは4つ(全体の3%)でした(図1)。

黒潮を横断した6つの漂流ブイの1つは、台風の影響を受けていました。残りの5つの動きを、スーパーコンピューターによる最新鋭の海流予測システム(海洋研究開発機構のJCOPE)で評価すると、北風や大洋上に発生する渦で黒潮が乱れたときに、横断が起こっていました。台風や北風で海が荒れているときに舟を出す人はまずいないので、漂流舟が黒潮を横断する確率はさらに小さいはずです。

東京大学の井原泰雄らが2020年7月に発表した関連論文によれば、新しい島で人口を維持するには、男女を含む少なくとも10人程度のグループが渡る必要があります(注4)。そのような条件を満たす漂流が起こる確率は、さらに小さくなります。

つまり、古代の舟が黒潮に流されても、沖縄の島に漂着することはほとんどありません。さらにその舟に10人以上の男女が乗っている確率(狩猟採集社会であれば2つ以上の家族が想定されます)も小さいと考えられ、沖縄への漂流説は支持できません。

<さらなる発見>

台湾から流れた8つの漂流ブイ(7%)は、台湾沿岸から14~20日後にトカラ列島~九州方面に流されていました(図1)。従ってこれらの島に台湾から漂着することはあり得ますが、命をつなぐには、男女の集団が14日以上の漂流に耐えなくてはなりません。

一方で、台湾やフィリピンから流された漂流ブイの多くが、大陸側へ戻ることがわかりました(図1・3)。このことから、「黒潮に流された旧石器人の舟が生還し、それによって蓄積された黒潮についての知識に基づいて、現実的な作戦を練って与那国島を目指した」というシナリオができそうです。

注1 柳田国男『海上の道』筑摩書房 1961年https://www.kahaku.go.jp/research/activities/special/koukai/about/index.php https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/z0508_00064.html )

5.研究代表者(海部)のひと言

当初は漂流説の検証法を考えあぐねていましたが、台湾の黒潮研究の第一人者である共著者(詹森:国立台湾大学海洋研究所教授)に出会って、漂流ブイのアイディアを思いつくことができました。このおかげで漂流説がほとんどあり得ないことを、はじめて説得力を持って示せたと思います。漂流物の実際の動きを確かめたことにより、思いのほか多くの発見がありました。

6.発表雑誌

雑誌名:Scientific Reports:12月4日(日本時間)http://nature.com/articles/s41598-020-76831-7

7.問い合わせ先

東京大学総合研究博物館

※本研究は、第一著者(海部陽介)が代表を務めた国立科学博物館「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」の関連研究です。このシリーズは、あと数本の論文を発表して完結します。実験航海プロジェクトについては以下をご参照ください。https://www.kahaku.go.jp/research/activities/special/koukai/ 海部陽介『サピエンス日本上陸-3万年前の大航海』講談社 2020年.

図1:研究に用いられた約50グラムのNWA 7533火星隕石。右のサイコロは1辺が1センチメートル。 三河内 岳 (東京大学総合研究博物館 教授)

2.発表のポイント

火星隕石NWA 7533に含まれるジルコンという鉱物の分析から、火星では約42億年に渡って不動蓋型のテクトニクスが続いていたことが明らかになった。 NWA 7533から43億年以上前の古いジルコンと15億年~3億年前の新しいジルコンを発見したことで、42億年に渡る火星内部構造とテクトニクスの解釈が初めて可能となった。 ジルコンは火星表面に広く存在している可能性が高く、このような試料を火星表面からサンプルリターンしてくることは火星の歴史を正確に明らかにする上で非常に有用である。 3.発表概要

東京大学総合研究博物館の三河内 岳(みこうち たかし)教授が参加する国際研究チームは、火星隕石NWA 7533に含まれるジルコンと呼ばれる鉱物に注目して、詳細な年代測定、鉱物分析、化学分析を行うことで、42億年もの長期間に渡る火星の内部構造とダイナミクスを明らかにすることに成功した。

4.発表内容

2012年にアフリカのサハラ砂漠で発見された火星隕石NWA 7533は、44億年以上前に形成された岩片や、その後の様々な時代に形成された岩片、鉱物片などを含む角レキ岩で、これまでに全く見つかっていないタイプの火星隕石である。太古の火星についての情報を得ることのできる唯一の火星隕石であることから、これまでに多くの研究がNWA 7533に行われているが、先行研究では年代測定に用いられるジルコンの分析数が少なく、長期間に渡る火星内部構造の変遷などについてはほとんど議論が行われていなかった。

東京大学総合研究博物館の三河内 岳(みこうち たかし)教授が参加する国際研究チーム(コペンハーゲン大学、東京大学、英国地質調査所、欧州シンクロトロン放射光研究所、パリ大学、ブルターニュ・オキシダンタル-UBO大学、西オーストラリア大学、カーティン大学)は、約15グラムのNWA 7533から50個以上の大きなジルコンを分離し、これらを詳細に年代測定、鉱物分析、化学分析することで、約42億年もの長期間に渡る火星の内部構造とダイナミクスを明らかにすることに成功した。

研究チームは、NWA 7533から分離したジルコンやジルコンを含む岩片を、走査型電子顕微鏡(SEM)、四重極型誘導結合プラズマ質量分析(Q-ICP-MS)、電子マイクロプローブ(EPMA)、放射光X線回折法、マルチコレクター誘導結合プラズマ質量分析法(MC-ICP-MS)、高分解能誘導結合プラズマ質量分析法(HR-ICP-MS)で鉱物分析・化学分析した後に、表面電離型質量分析法(TIMS)、二次イオン質量分析法(SIMS)により鉛とウランを用いた年代測定を行った。その結果、NWA 7533には約44.7億年前と約44.4億年前の2つの形成年代ピークを持つ古い時代のジルコンが多く含まれており、その他のものは、約15.5億年前~3億年前の幅広い形成年代を持つ新しい時代のジルコンであることが明らかになった。

約44億~45億年前にできた古い時代のジルコンは、そのHf同位体などの化学的特徴から、約45.5億年前に始まったマグマオーシャンの固化後にできた最初の地殻を元々の起源としていると考えられる。近年提唱されている43億年前頃までの巨大ガス惑星の移動によって小天体が擾乱され、それらが火星表面に衝突したとされる年代とジルコンの形成年代が一致しており、このような大規模な天体衝突で地殻の再溶融が起こり、そのマグマから結晶化してできた可能性がある。また、約15.5億年前~3億年前の幅広い形成年代を持つ新しい時代のジルコンには、ほぼ同じ時代に形成された他の火星隕石には見られない始原的な化学的特徴がHfの同位体組成に見られることが明らかになった。このことは、約45億年前の火星誕生直後から変化を受けていない、これまで未知だった始原的マントルが火星地下に存在しており、対流するマントル深部から地表にもたらされたプリュームがジルコンの起源であることを示している。15.5億年前~3億年前にこのようなプリュームによる火山活動を行った場所は、タルシス・エリシウムの火星北半球にある2つの巨大火山地域しかない。若い形成年代を持つジルコンは丸みを帯びたような形状のものが多いため、元々、マントルからのプリュームを起源とするこれらの地域の火山活動によってできたマグマからジルコンは結晶化してできたが、その後、岩石が風化により削られた後にダストとして火星南半球まで輸送され、最終的に古い岩石などとともに、3億年前より最近の隕石衝突によってNWA 7533の元となる岩石が形成されたと考えるのが適当である。

以上のことから、NWA 7533に含まれる42億年に渡る形成年代を持つジルコンから、火星の内部では火星形成当時から変化していない始原的な化学的特徴を持った対流するマントルが深部に存在しており、その上にリソスフェアに相当するマントルと地殻が乗った構造となる不動蓋型のテクトニクスが42億年に渡って続いていたことが初めて明らかになった。

火星表面には、幅広い形成年代を持つジルコンが広く存在している可能性が高く、このような試料を近い将来に計画されているサンプルリターン探査によって地球に持ち帰って詳細に分析することができると、火星の地質学的な歴史を正確に明らかにすることが可能になるはずである。

5.発表雑誌

雑誌名:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)

6.問い合わせ先

東京大学総合研究博物館

7.添付資料

図1:研究に用いられたNWA 7533火星隕石 三河内 岳 (東京大学総合研究博物館 教授)

2.発表のポイント

火星隕石の分析から、太古の火星表層にあった水が巨大な隕石衝突によって地殻を酸化させ、また、大気中に放出された水素が長期間の温暖気候をもたらした可能性が示された。 かつての火星には長期間ハビタブルな環境が続いていたことが分かっていたが、その原因が表層に存在した水と巨大な隕石衝突によるものであった可能性が初めて示された。 火星誕生直後に水が存在していたことは、他の太陽系天体でも同様の可能性を示しており、生命誕生の環境がこれまで考えられていた以上に多くの天体にあったかもしれない。 3.発表概要

東京大学総合研究博物館の三河内 岳(みこうち たかし)教授が参加する国際研究チームは、今から約44億年前に形成された火星隕石の分析から、太古の火星で起こった巨大な隕石衝突により地殻の溶融が起こり、非常に酸化的な特徴を持ったマグマが形成されたことを示した。マグマが酸化的になった原因としては、隕石衝突によって、火星誕生直後にも関わらず、すでに火星表層に存在していた水からもたらされた酸素が地殻の溶融に関与したことが考えられる。また、水を起源とする水素も火星大気中に放出されることとなり、その温室効果によって長期間にわたり温暖な気候が続く可能性があることが分かった。

4.発表内容

これまで行われた多くの火星探査による地形や岩石の調査によって、ノアキアン時代(37億年以前)の火星表面には大量の水が存在するハビタブルな環境が続いていたことが分かっていた。しかし、この時代は今に比べて太陽活動が弱かったと考えられているために、どのような機構により温暖な気候が長期間にわたり維持されたかについてははっきりと分かっていなかった。東京大学総合研究博物館の三河内 岳(みこうち たかし)教授が参加する国際研究チームは、今から約44.4億年前にマグマから結晶化してできた火星起源隕石NWA 7533(図1)化学的・岩石学的研究を行い、太古の火星で起こった巨大な隕石衝突により地殻の溶融が起こり、非常に酸化的な特徴を持ったマグマが形成されたことを示した。これまでに火星隕石は100個以上見つかっているが、約44億年前の非常に古い形成年代を持つものは、このNWA 7533が唯一であり、火星誕生直後の地殻形成や表層環境進化を辿ることのできる重要な試料となっている。

研究チームは、NWA 7533に含まれる、形成年代が約44.4億年前の火成岩質岩片を走査型電子顕微鏡(SEM)と四重極型誘導結合プラズマ質量分析(Q-ICP-MS)を用いて主要元素の化学分析を行い、さらにマルチコレクター誘導結合プラズマ質量分析法(MC-ICP-MS)によってTiの同位体分析を行った。その結果、これらの岩片を作ったマグマは元々の状態から比べて最大100万倍にも及ぶ酸素分圧の上昇が起こったことが分かった。

また、レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析(LA-HR-ICP-MS)も含めた微量元素分析の結果、これらの岩片にはNiやIrなどが濃集しているものがあり、火星外から隕石としてもたらされて、地殻が溶融した際に一緒に溶け込んだ成分である考えられた。

これらの結果から、このような非常に酸化したマグマが作られた原因は、巨大な隕石衝突によって地殻が溶融し、その際に表層に存在していた水から酸素がもたらされたことによると解釈するのが適切である。

さらに、二次イオン質量分析法(SIMS)と同位体比質量分析計(IRMS)を用いた酸素同位体比分析によっても、岩片中に含まれる鉱物に17Oに富む特徴が見られるものがあり、17Oに富む水との反応によって、17Oに富むようになったと解釈することができる。これは、主要元素とTiの同位体分析の結果から得られた酸化的マグマを作った原因が水の存在によると言う解釈と同じであり、水の存在を補強する結果と言える。

また、このような巨大な隕石衝突によっては、水から大量の水素ガスも火星大気中に放出されたはずである。火星大気は二酸化炭素を主成分とするが、水素が加わることにより温室効果が強まったと考えられる。例えば直径100キロメートルの天体衝突があったと仮定すると、火星大気の温度上昇は60度になり、液体の水が存在する期間は数千万年にも及んだと見積もられた。

本研究の結果から、太古の火星に長期間ハビタブルな環境が続いていた原因が、火星誕生の直後から表層に存在していた水と巨大な隕石衝突によってもたらされた可能性が初めて示された。また、44.4億年前と言う火星誕生直後に水が存在していた証拠が発見されたのも初めてのことであり、他の太陽系天体でも同様のことが起こっていた可能性も示された。この結果は、生命誕生の環境がこれまで考えられていた以上に多くの太陽系天体に存在したことを示唆している。

研究チームは、現在、NWA 7533に含まれる含水鉱物の分析に着手しており、本研究の結果をさらに補強するデータの取得を目指しているところである。

5.発表雑誌

雑誌名:Science Advances (10月30日オンライン版)

アブストラクトURL:https://advances.sciencemag.org/content/6/44/eabc4941.abstract

6.問い合わせ先

東京大学総合研究博物館

https://www.youtube.com/channel/UCm9E65UQzytoLSnnUUmVvyw

VIDEO

東京大学は、令和2年10月1日付で、諏訪元名誉教授に対して東京大学特別教授の称号を授与しました

令和2年10月1日付けで、諏訪元名誉教授、前総合研究博物館長へ東京大学「特別教授」の称号が授与されました。心よりお慶び申し上げます。 特別教授は平成30年度に創設された「特別教授制度」に基づく称号です。特別教授は,「東京大学における研究力の維持・強化、本学研究の世界的プレゼンスの向上を目的として、国内外において現に極めて評価の高い研究を遂行しており、その継続・発展が期待され本学にとって極めて重要と考えられる者に『特別教授』の称号を付与し,最長75歳まで研究に専念するもの」とされています。

今回の「特別教授」称号授与は、これまで諏訪名誉教授が永年に渡って自然人類学の分野において、人類の起源と進化に関する重要な知見の創成と更新に貢献したことを評価されたものです。諏訪名誉教授はこれまでに、日本学士院エジンバラ公賞を始め、朝日賞、外務大臣賞、日本人類学会賞、日本進化学会賞等、多数の賞をご授賞されるなどご活躍されています。

主たるご功績はフィールドワークにもとづく標本の収集とその分析にもとづくものであって、今般の特別教授称号授与は、標本研究をになう私ども総合研究博物館の後進には大いに励みになるところです。

諏訪先生の今後益々のご活躍を祈念いたします。

関連リンクhttps://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/granted-titles/b01_12.html

広島大学

発表資料発表資料へのリンク (PDFが開きます)

【概要】

地球をはじめとする太陽系の惑星形成は45 億年前までにほぼ完了しました。しかし、誕生から6~7億年後(約39億年前)、地球や月には大量の隕石が衝突したと推測されています(後期重爆撃仮説)。この説には反論もあり、太陽系初期の天体衝突史はおよそ50年にわたり論争が続いてきました。

本研究成果は、英国夏時間の2020年8月26日(水)午後1時(日本時間:同日午時(日本時間:同日午後9時)に「Earth and Planetary Science Letters」オンライン版に掲載されました。

詳しくはこちらをご覧下さい。 広島大学プレスリリース (2020年8月26日)

諏訪 元 (東京大学総合研究博物館 特招研究員/東京大学 名誉教授)

発表のポイント

エチオピアと日本の共同研究チームが、エチオピア南部のコンソ遺跡から140万年前に遡る骨製のハンドアックスを発見した。 本化石資料は、入念な剥離が骨の両面に施されており、100万年前以前に骨製ハンドアックスが製作されていた事を裏付けている。体系的な使用痕分析の結果、刃部には動物解体のようにモノを切断する時にできる痕跡が残されていることが判明した。 該期のアフリカのホモ属の技術が、この時期に洗練化されていったことを示す重要な証拠となる。 発表雑誌https://www.pnas.org/content/early/2020/07/09/2006370117

発表資料発表資料へのリンク (PDFが開きます)

西秋良宏館長

諏訪 元教授・総合研究博物館長 退任記念講演の開催について→退任記念講演は中止となりました

記

諏訪 元教授・総合研究博物館長 退任記念講演

※席には限りがございます。

諏訪元教授・総合研究博物館長

2018年7~10月に開催された本館特別展「珠玉の昆虫標本 −江戸から平成の昆虫研究を支えた東京大学秘蔵コレクション−」が、日本空間デザイン賞2019金賞を受賞しました。応募総数1,100件のうち、全11部門で構成される中で最も応募数の多い「エキシビジョン・プロモーション空間」部門214件から選ばれた今回の「金賞」は、各部門で1件のみ選出される最高賞にあたります。また、(一社)日本空間デザイン協会と(一社)日本商環境デザイン協会が、それぞれ長きに渡り開催してきたデザインアワードを合併し、今年から日本最大の空間系アワードに生まれ変わった第1回となる大変栄誉な賞でもあります。 この贈賞式は2019年10月4日に元赤坂の明治記念館で行われ、

(2019年10月10日)

日本空間デザイン賞2019 金賞の贈賞式の様子 (2019年10月4日、元赤坂の明治記念館にて)

洪恒夫特任教授 矢後勝也助教

火星探査に向けた国際的な惑星保護方針への貢献について

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)、千葉工業大学、東京工業大学、東京大学、東京薬科大学は共同で、火星衛星の微生物汚染評価に関する科学的研究を実施しました。三河内 岳 、工学系研究科助教・新原隆史が共著となります。

<掲載論文>

Kurosawa, K., H. Genda, R. Hyodo, A. Yamagishi, T. Mikouchi, T. Niihara, S. Matsuyama and K. Fujita, Assessment of the probability of microbial contamination for sample return from Martian moons II: The fate of microbes on Martian moons, Life Sciences in Space Research, https://doi.org/10.1016/j.lssr.2019.07.006, 2019.

プレスリリース本文 (JAXAのホームページに移動します。)

本郷本館は耐震改修工事のため長期休館中です。再開館の予定が決まり次第お知らせします。

考古学とその関連分野の優れた研究者に贈られる第32回濱田青陵賞の受賞者が、総合研究博物館の米田 穣教授(年代学、先史人類学)に決まりました。

濱田青陵賞は、岸和田市にゆかりが深く、我が国考古学の先駆者として偉大な功績を残され、多くの後進を育成された濱田耕作(号、青陵)博士没後50年にあたる1988年に、「岸和田市文化賞条例」に基づき、岸和田市と朝日新聞社とが創設しました。博士の業績を称えるとともに、我が国考古学の振興に寄与する目的で、顕著な業績のあった新進の研究者や団体を選考し、表彰するものです。(岸和田市公式ウェブサイトより)

受賞理由:炭素や窒素同位体の分析を通して先史時代の食生活を追究するほか、遺跡から出土する有機物の年代測定も手がけるなど国内外の幅広い研究が高く評価されました。

授賞式と記念シンポジウムは9月22日(日)、岸和田市立文化会館で開催されます。

(2019年7月26日)

米田穣教授

米国科学アカデミー(National Academy of Science, NAS)の第154回年次大会(2017年4月29日から5月2日開催)にて、諏訪 元教授が外国人会員に就任しました。今回は、2016年選出の新規会員84名、外国人会員21名の就任式が執り行われ、諏訪教授は、「中新世から鮮・更新世にわたるフィールド調査による諸発見と人類化石の形態と数量解析により、人類の起源について新たな知見をもたらした」と紹介されています。

諏訪 元(教授)総合研究博物館館長

諏訪 元館長

西野嘉章教授・総合研究博物館長 退任記念講演の開催について

このたび平成29年3月末日をもって東京大学を定年退職される西野嘉章教授・総合研究博物館長の退任記念講演が、下記のとおり開催されます。ご多用中とは存じますが、多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

記

※席には限りがございます。

西野嘉章教授・総合研究博物館長

西野嘉章館長 ティエリー・ダナ駐日フランス大使より西野嘉章館長にレジオン・ドヌール勲章が授与された

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/2014Taiyoukei.html

参考図:ヒトの胎子における頭骨の形成

これまで東京大学総合研究博物館のマクロ先端研究発信グループは,マクロレベルならではの学術標本を機軸とした研究の独創性を内外に広く示すことを目的として研究活動を推進してきました.

今回,当館マクロ先端研究発信グループの小薮大輔特任助教(進化生物学)を中心とした日本,スイス,ドイツ,アルゼンチン,韓国,ベトナムの国際研究グループは地球上の代表的な哺乳類を網羅する100種以上もの膨大な哺乳類胎子標本を各国から収集し,哺乳類の頭部における発生プログラムの多様性の進化は脳サイズの進化と強く結びついていることを明らかにしました.また,哺乳類におけるヒトの頭部発生と脳進化の特異性の一端が明らかになりました.

この研究成果は英国のネイチャー・コミュニケーションズ誌に掲載されました.

本研究は日本学術振興会科学研究費助成事業特別推進研究「ラミダス化石等人類進化研究を中心としたマクロ形態研究の推進と基盤充実」および同事業研究活動スタート支援「哺乳類における胎子期発生の時空間的進化とモジュール性」,同事業特別研究員奨励費「哺乳類の頭部におけるヘテロクロニーとモジュール性:形態的多様性の進化発生学的研究」,日本科学協会笹川科学研究助成「哺乳類の胎子期における骨形成ヘテロクロニー:形態的多様化と適応の発生学的基盤を読み解く」の研究費助成を受けて行われました.

参考図:様々な動物の胎子のCT画像.左上から順にハリネズミ,イノシシ,シカ,コウモリ,サル,ヒヨケザル

発表の内容

地球上に約6000種生息する哺乳類は陸,海,空,地中と実に様々な空間に適応進出を遂げ,また様々な食物への適応を遂げた極めて多様なグループです.生態的な多様性を反映して,哺乳類の形態も実に多様です.このような多様性を生み出した背景の一つとして,哺乳類の多様化の歴史のなかで胎子期の成長様式が著しく改変されてきたことが考えられます.しかし,マウスやモルモットといった実験動物や,ウシやブタといった家畜動物以外の哺乳類は母胎の中でどのように成長が進んでいくのかはほとんど知られておらず,哺乳類において成長がどのように種間で異なり,その成長の違いが最終的にどのような種間の形態差を生み出していくのかはわかっていませんでした.

今回,研究グループは当館および国内外の博物館に収蔵されている哺乳類の胎子標本を100種以上収集し,高解像度CT技術をもちいて過去最大のスケールで胎子期成長のスケジュールを比較分析しました.その結果,胎子期の頭蓋の成長様式の進化は脳の相対サイズ(体重に対する脳重量の比)の進化を反映することを突き止めました.

哺乳類の頭骨は20個ほどの骨パーツによって構成されており,これら骨が胎子の成長に伴って1つずつ形成されてゆきます(図1参照).

図1

図2

近年の遺伝学的研究によって上後頭骨の発生と脳の発生は特に強く関連していることがわかってきました.上後頭骨と脳が強く結びついている背景にはLmx1bとDlx5という遺伝子が深く関わっている可能性があります.Lmx1b遺伝子とDlx5は胎子期の脳の発生に重要な役割を果たすことが知られています.一方,Lmx1b遺伝子とDlx5が機能不全だと頭部の骨のうち上後頭骨と頭頂間骨が欠損したり,それらの形成が遅延することが報告されています.これらを踏まえると,本研究で突き止められた上後頭骨と脳サイズの強い相関関係は,Lmx1bとDlx5が上後頭骨と脳の双方の形成に関わっている結果(多面発現)によるものである可能性が指摘されます.

図3

図4

本研究成果の意義と今後の展開

成長とともに脳がどんどん大きくなると同時に,脳を覆って守る骨が十分に発達していないと脳がむき出しになって脳が損傷する危険性があります.そこでより脳を大きくする動物種では骨も脳に合わせて,より早く形成される必要があったのかもしれません.そして効率よくそれを行うために同じ遺伝子セットが脳と後頭部の骨の両方の形成に関わるようになった可能性が指摘されます.もともと脳が大きい霊長類のなかでもヒトは体重に対してもっとも大きな脳をもつ種ですが,後頭部の骨も霊長類のなかでもっとも早く形成されることが今回の研究から明らかになり,ヒトの大脳化をめぐる進化プロセスの一端が明らかになったといえるでしょう.

諸博物館は展示解説を通した社会教育機関であると同時に,人類遺産,自然遺産である学術標本を蓄積し,未来の社会へと引き継ぐ科学研究機関でもあります.本研究は国内外の自然史博物館で長年収蔵蓄積されてきた希少な学術標本があってこそ可能となった研究であり,科学研究における学術標本の蓄積の重要性を広く示すものでもあります.

今日,動物の胎子期の発生に関する大半の知見はいわゆる実験動物の研究からもたらされています.しかし,限られた種数しかない実験動物だけでは,地球上で様々な形態的な多様性をみせる動物たちの進化の背景を理解することは簡単ではありません.それに対し,本研究は各国の博物館で文字通り埃に埋もれてきた標本群に先端的なCT技術を援用し,多くが未知であった多様な野生動物の胎子期の発生が明らかになりました.これによって,母胎の中で進行してゆく胎子の発生が,進化的にどこまで改変が可能で,どのような改変が不可能なのかが明らかになり,進化生物学の研究に新たな1ページを加えることができました.将来的な研究の発展として,進化的な形成タイミングの改変を司る遺伝子的基盤を特定していくことが期待されます.これを解明することができれば,進化の歴史のなかでヒトの脳にはどのような遺伝子基盤の改変が起き,どのように頭部発生スケジュールが変更され,このように大きな脳をもつに至ったのかも明らかになってゆくことでしょう.

論文情報

論文タイトル

論文のダウンロードURL(オープンアクセス)

当館研究者

他機関共同研究者

問い合わせ

本研究に関する資料請求,お問い合わせ全般

*代表責任著者

本研究に関するコメント,解説など

共同著者

総合研究博物館の林良博館長が2010年3月31日付で退任し、西野嘉章教授 が4月1日付で本館館長に就任いたしました。

西野館長は本学文学部卒業後、大学院人文科学系研究科を経て、1994年に 総合研究資料館(1996年に総合研究博物館に改組)に着任しました。以来、 専門の美術史学の研究と並行して、新たに博物館工学の研究分野を開拓し、次世代の博物館概念の構築、様々な実験展示の企画実践をされてきました。

西野嘉章館長のあいさつhttp://www.um.u-tokyo.ac.jp/information/director_nishino.html 西野嘉章館長のプロフィールhttp://www.um.u-tokyo.ac.jp/people/faculty_nishino.html

西野嘉章館長が手がけた学術研究および展示等のプロジェクト(最近のものから)

モバイルミュージアムhttp://www.um.u-tokyo.ac.jp/mobilemuseum/index.html インターメディアテクhttp://www.intermediatheque.jp/jp/index.html 東京大学コレクション―上田義彦のマニエリスム博物誌http://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/2006ueda.html 鳥のビオソフィア―山階コレクションへの誘いhttp://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/2008biosophia.html 維新とフランス―日仏学術交流の黎明http://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/2009FranceJapon.html 博物館工学ゼミナール(教育活動)http://www.um.u-tokyo.ac.jp/education/museum_seminar.html

総合研究博物館の諏訪元教授が、2009年度朝日賞を受賞しました。

今回の受賞は、研究課題である 「ラミダス猿人など初期人類の進化に関する

朝日賞の受賞者紹介のページhttp://www.asahi.com/shimbun/award/asahiaward/2009award05.html http://www.s.u-tokyo.ac.jp/info.html?id=2095 東京大学総合研究博物館の「新発表のラミダス化石」展のページhttp://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/2009Ramidus.html 科学誌「サイエンス」の掲載論文のトップページhttp://www.sciencemag.org/content/vol326/issue5949/index.dtl

による3万年前の海におけるシミュレーションの結果の一部.png)