発表のポイント

◆約2.5億年前に起こった地球生命史上最大の絶滅事変の後、当時の厳しい貧酸素な海底環境にいち早く適応を遂げた腕足動物の新属新種を、ブロンゾリア・レクタ(Bronzoria recta)として提唱しました。

◆ブロンゾリアが含まれるグループは、動物界で最長級の「生きた化石」とされつつも、生活様式に関わる形態の一部を進化させながら、その時代に応じた新しい生活様式を生み出していることが明らかになりました。

◆大量絶滅以前の種と現生種の中間的な特徴を持つブロンゾリアは、大量絶滅を生き延びて現在の生態系や生物多様性を生み出した「たね」であることから、本成果は生物多様性を生み出すプロセスの解明に大きく貢献します。

新属新種となった腕足動物「ブロンゾリア・レクタ」

概要

東京大学総合研究博物館の石㟢美乃(博士課程2年)と、新潟大学の椎野勇太准教授らによる研究グループは、宮城県に分布する中生代前期三畳紀の地層である大沢層から発見した円盤形の腕足動物(注1)を、新属新種として提唱しました。

腕足動物のディスキナ類(注2)は、古生代から現在に至る約4.5億年間を通して円盤形をほぼ変えずに生き続けていることから、最長級の「生きた化石」として知られています。ところが、中生代から現在に至るディスキナ類は、大量絶滅以前の種と異なる生活様式を獲得しており、約2.5億年前に起きた絶滅がなぜ生態の進化をもたらしたのか未解明の課題として残されていました。

本研究は、大沢層から産出する化石ディスキナ類と現生ディスキナ類の比較解剖学的アプローチによって、大沢層の化石ディスキナ類が進化のギャップを埋める中間的な形態を持っていたことを解明しました。この中間的形態は、三畳紀に世界各地で出現したディスキナ類にも共通する未報告の特徴であることが分かり、これらの特徴を持つ新属としてブロンゾリア(Bronzoria)を提唱しました。

現在の生態系は、ペルム紀末の大量絶滅(注3)を生き延びた特定の生物がその後の生物多様性の「たね」となり構築されてきました。本成果は、「生きた化石」とされてきたディスキナ類が、現在へと至る生物多様性を生み出すプロセスや原動力を理解する上で有用であることを意味しています。

発表内容

二枚の殻を持つ腕足動物は、二枚貝に似て非なる海生無脊椎動物です。約5.4億年間を通して劇的に繁栄や絶滅を繰り返し、現在も一部の種が細々と存続しています。古生代に出現した腕足動物の多くは、ペルム紀末の大量絶滅による環境変化によって絶滅しました。一方、ディスキナ科の腕足動物は約4.5億年間形が変わらず、大きく多様性を増減させずに現在まで生きてきた「生きた化石」として知られています。一方、現在の海に生息しているディスキナ類は、絶滅以前のディスキナ類と大きく異なる生活様式であることが分かっています。なぜ、同じような形のままで生活様式が異なるのか、そもそも、本当に形は進化していないのか。地質時代を通して進化しない形態とそれに伴う生活様式の関係は、未解明の課題として残されていました。

腕足動物は肉茎と呼ばれる組織を底質に伸ばして体を支えています。ペルム紀末の大量絶滅以前のディスキナ類は、細い肉茎を柔らかい泥などの底質に挿入して姿勢を支えていたと考えられていますが、大量絶滅以降、現在まで見られるディスキナ類は、太い肉茎を礫や貝の殻などの固い底質に固着することが知られています。生活様式ごとに肉茎の使い方が異なることに着目すれば、肉茎に関わる形質を詳細に調べることで、形態と生活様式のかかわりを捉えることができると予想されます。

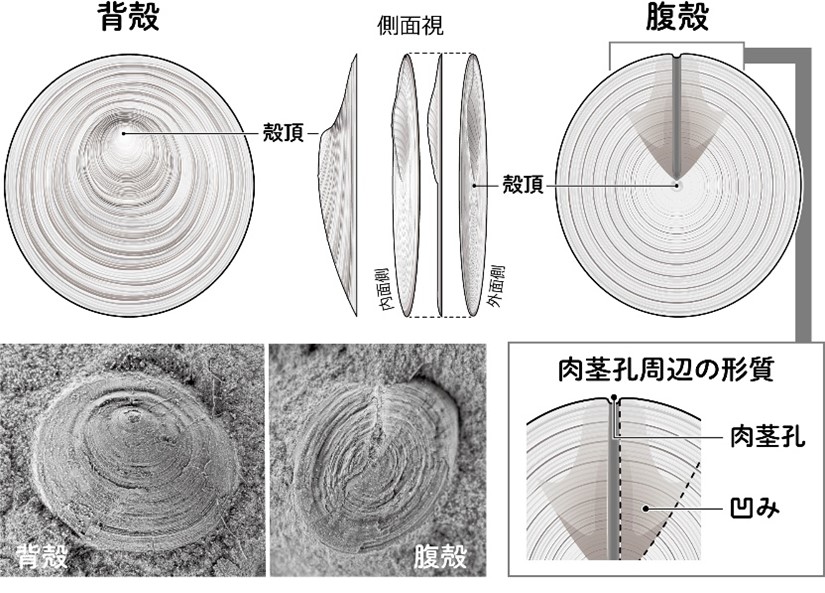

図1:ブロンゾリアの写真と形態模式図

腕足動物は背殻と腹殻と呼ばれる2枚の殻を持つ。腹殻には特徴的な肉茎孔周辺の形質が見られる。

本研究は、宮城県南三陸町に分布する前期三畳紀の地層である大沢層から産出する保存良好な化石ディスキナ類を用いて、肉茎に関わる形質の形態解析を行いました。さらに、現生ディスキナ類との比較解剖学的アプローチによって、形態と生活様式の関連を検討しました。形態解析の結果、大沢層の化石ディスキナ類は、細い肉茎しか突出できない肉茎孔を持つものの、その周辺には太い肉茎を収納できる凹みを持つことが明らかになりました(図1)。このような肉茎孔周辺の形質は、三畳紀に世界各地で出現したディスキナ類にも共通する未報告の特徴であることが分かり、新属の標徴として提示しました。本研究で提唱した新属は、円盤形の殻と特徴的な肉茎孔周辺の形質に由来して“Bronzoria”と名付けられました。

ブロンゾリアの持つ細い肉茎孔は、大量絶滅以前の種と同様に、細い肉茎を柔らかい泥底に挿入する生活様式だったことを示しています。また、ブロンゾリアは、殻の中の軟体部を減らして酸素消費量を削減できる凹みを肉茎孔周辺に持っており、前期三畳紀の貧酸素環境に適応的であったことが示唆されます。この凹みは、現生ディスキナ類の持つ太い肉茎の収納に転用され、固い底質へ頑健に固着する生活様式を獲得した生態進化が起こったと考えられます(図2)。

本研究は、動物の中でも最長級の「生きた化石」ともされるディスキナ類を体系的に調べた初めての研究で、ほとんど進化しない殻の形を持ちながら生活様式のイノベーションを起こすことができたディスキナ類の進化史の一端を明らかにしました。現在の生態系は、ペルム紀末の絶滅事変を生き延びた三畳紀の生物が「たね」となり、その後の進化や多様化を通じて構築されています。本成果は、「生きた化石」とされてきたディスキナ類が、現在へと至る生物多様性を生み出すプロセスや原動力を理解する上でも有用であることを意味しています。

図2:ディスキナ類の形態進化と生活様式の変遷

肉茎孔周辺の形質を持つ腹殻の形態変化を時代ごとに示している。絶滅前のディスキナ類とブロンゾリアは肉茎を柔らかい泥底に挿入する生活様式(横臥生態)である一方、現生ディスキナ類は固い底質に固着する生活様式を採用している。

発表者・研究者等情報

東京大学大学院理学系研究科博士課程/日本学術振興会特別研究員

石㟢 美乃

新潟大学理学部

椎野 勇太 准教授

論文情報

雑誌名:Acta Palaeontologica Polonica

題 名:A new genus of Triassic discinid brachiopod and re-evaluating the taxonomy of the group—evolutionary insights into autecological innovation of post-Palaeozoic discinids

著者名:Yoshino Ishizaki (Corresponding author), Yuta Shiino

出 版:2024年9月30日

DOI: 10.4202/app.01164.2024

URL: https://www.app.pan.pl/article/item/app011642024.html

研究助成

本研究は、JST次世代研究者挑戦的研究プログラム(課題番号:JPMJSP2108)、日本学術振興会(JSPS)科研費(課題番号:22K03795)の支援のもと実施されました。

用語解説

(注1)腕足動物

二枚の殻を持ち、触手と肉茎を持つことが特徴的な海生無脊椎動物です。似て非なる二枚貝は軟体動物門である一方、腕足動物は腕足動物門に属します。

(注2)ディスキナ類

円盤形の殻が特徴的な腕足動物のグループで、カサシャミセンとも呼ばれています。現在日本近海に生息する種として、スズメガイダマシとスゲガサチョウチンの2種が知られています。

(注3)ペルム紀末の大量絶滅

約2億5千万年前に起きた、地球生命史史上最大の絶滅で、90%以上の種が絶滅したことが知られています。

問合せ先

(研究内容については発表者にお問合せください)

東京大学大学院理学系研究科博士課程/日本学術振興会特別研究員

石㟢 美乃(いしざき よしの)

E-mail:y-ishizaki[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp

問い合わせの際はCc:に指導教員の連絡先を含むようよろしくお願いいたします。

指導教員

東京大学総合研究博物館

佐々木 猛智 准教授 E-mail:sasaki[at]um.u-tokyo.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください。