2024年5月20日

学校法人 中央大学

国立大学法人 東京大学

学校法人 立正大学学園

(株)火山灰考古学研究所

(株)パレオ・ラボ

中央大学、東京大学総合研究博物館、立正大学、(株)火山灰考古学研究所、(株)パレオ・ラボは、共同研究として、2022年8月と2023年9月に、岡山県真庭市蒜山高原にある後期旧石器時代の①小林河原遺跡の発掘調査と、②城山東遺跡から出土した炭化材の放射性炭素年代測定分析を行いました。

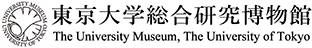

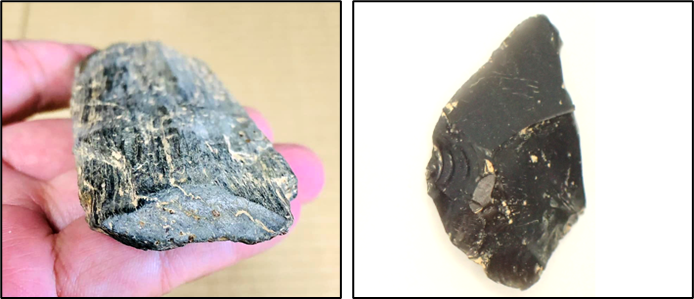

その結果、①では、後期旧石器時代初頭期の局部磨製石斧(写真左、約10.5cm)と隠岐島産の黒曜石で作られた台形様石器(写真右、約3.5cm)を発見しました。局部磨製石斧の発見は、県内では3例目の遺跡となります。現在のところ、後期旧石器時代前半期の局部磨製石斧は、オーストラリア(サフル大陸)と日本列島以外では発見されていません。また、島嶼環境にある原産地産の黒曜石製石器が中国産地で発見されることは、現生人類(ホモ・サピエンス)が海上を往還渡航したことを示す具体的な証拠となります。②では、一昨年度発表した岡山県真庭市・新見市所在の遺跡年代調査での成果(2022年6月27日プレスリリース)に引き続き、近畿・中国・四国地域の最古の年代値(約34,000〜36,000年前)を得ました。これにより、城山東遺跡も日本列島の最古級の遺跡、石器群、人類の生活痕跡であることが明らかになりました。

今回の成果は、継続した学術的な発掘調査と、炭化材の樹種同定と放射性炭素年代測定分析を含めた各種理化学的な分析による古環境の復元が極めて重要であることを示すものです。本研究成果は、2024年5月26日(日)に千葉大学西千葉キャンパスで開催される日本考古学協会第90回総会、および、同年6月22日(土)に岡山理科大学で開催される日本旧石器学会にて発表予定です。

【研究内容】

1.調査の経緯

① 1980年代に岡山理科大学が発掘調査を実施した真庭市小林河原遺跡の未調査部分を、新たな調査研究目的と方法で発掘することで、遺跡の形成過程と古環境復元を目指しました。隠岐産黒曜石の原産地の開発と利用、流通の実態を分析することを通じて、現生人類(ホモ・サピエンス)の日本列島への最初の到達・定着の過程を明らかにしようと考えました。そこで、2022年8月、2023年9月と発掘調査を実施し、出土品と土壌サンプルについて各種分析を実施してきました。

② 岡山県教育委員会(1979)、岡山県古代吉備文化財センター(1995)が過去に発掘調査した遺跡から、旧石器時代の石器に伴って炭化材が出土していました。これら遺跡出土の炭化材について、試料のサンプリングと樹種同定分析・年代測定分析を2020年度より断続的に実施してきました。今回、その炭化材を(株)パレオ・ラボにて樹種同定分析を実施した上で、東京大学総合研究博物館所有の加速器質量分析装置(AMS)を用いて放射性炭素年代測定分析しました。

2.調査の体制

中央大学、東京大学総合研究博物館、立正大学、(株)火山灰考古学研究所、(株)パレオ・ラボの共同研究。

調査参加者:及川 穣(中央大学人文科学研究所・客員研究員、立正大学環境科学研究所・客員研究員)

小林 謙一(中央大学文学部・教授)

遠部 慎(中央大学人文科学研究所・客員研究員)

米田 穣(東京大学総合研究博物館・教授)

尾嵜 大真(東京大学総合研究博物館・特任研究員)

大森 貴之(東京大学総合研究博物館・特任研究員)

下岡 順直(立正大学地球環境科学部・准教授)

早田 勉(株式会社火山灰考古学研究所・所長)

小林 克也(株式会社パレオ ラボ・研究員)

小嶋 善邦(岡山県古代吉備文化財センター・総括副参事(調査時))

岡嶋 隆司(犬島貝塚調査保護プロジェクトチーム)

菅 紀浩(瀬戸内文化財研究会)

三好 元樹(兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部・主任研究員、

立正大学環境科学研究所・客員研究員)

沖野 実(愛媛県埋蔵文化財センター・主任主事)

杉山 歩夢(広島県立歴史博物館・学芸員)

今岡 友佳(松江市文化スポーツ部埋蔵文化財調査課・主任主事)

黒岩 陸(中央大学文学部日本史学専攻4年生)

調査原因:日本学術振興会科学研究費補助金・基盤研究(A)「高精度年代体系による東アジア新石器文化過程−地域文化の成立と相互関係−」(研究代表者:小林謙一・課題番号:22H00019)、基盤研究(C)「資源開発行動からみた現生人類の日本列島への定着過程」(2021-2023年度・研究代表者:及川 穣・21K00958)および中央大学人文科学研究所の予算による成果。

調査協力者:国立歴史民俗博物館・坂本 稔、山本里絵

東京大学総合研究博物館

岡山理科大学生物地球学部(白石 純教授、洪惠媛准教授)

真庭市教育委員会

NPO法人 文化遺産と考古学の学際的調査研究機構(ISAC)

津黒高原荘

3.調査の目的・方法・成果

調査期間:2022年8月18日〜21日、2023年9月14日〜18日他

調査目的:石器群の分布範囲を確定させ、遺跡の性格・機能を明らかとする。また石器群と炭化材の共伴関係を捉え、遺跡を残した人々の活動の年代を推定する。同定樹種やテフラ分析、植物珪酸体分析、光ルミネッセンス(OSL)年代測定によって当時の気候や植生など古環境を復元し人類の生活環境を推定するためのデータセットを構築する。

調査方法:未調査区の発掘調査によって、出土状況の平面・垂直分布、土層堆積状況を記録した。

樹種同定=走査型電子顕微鏡による検鏡、写真撮影。

放射性炭素年代測定=加速器質量分析装置(AMS)による分析。

テフラ分析=火山ガラス比と重鉱物組成を合わせたテフラ組成分析および屈折率測定。

植物珪酸体分析=ガラスビース法による抽出と同定。

OSL年代測定=堆積物から抽出した石英のOSL信号を用いた年代測定。

調査成果:

(1)遺跡・石器群の特徴、理化学的年代

①分布範囲を確定できたことから、石器集中部を9つ検出し、径15〜18mほどの環状ブロック群であることが捉えられました。環状ブロック群とは、関東平野を中心に発見され、マクロバンドの形成を想定させる大規模な集落として位置付けられています。

②出土した石器は、隠岐島産黒曜石製の台形様石器と、硬質な三郡変成岩製の局部磨製石斧でした。これによって、蒜山高原遺跡群(小林河原遺跡・城山東遺跡・中山西遺跡・下郷原田代遺跡など)は、台形様石器群と局部磨製石斧を主体とする石器群であると評価できます。

③整合的な放射性炭素年代として信頼性の最も高い中山西遺跡や城山東遺跡を基準にするならば 凡そ34,000-36,000 cal BP前後の値を与えることができます。今回、城山東遺跡の分析値が34,000-36,000 cal BPとなり、中山西遺跡などと共に石器群との整合的で確実な放射性炭素年代としては、近畿・中国・四国地方の放射性炭素年代の最古の年代値となりました。

④また、小林河原遺跡の石器群出土層準のOSL年代測定分析値も29±2 ka〜33±2 kaとなり、上記の成果を裏付けるものとなりました。

(2)気候・植生・海水面変動

28,000 cal BP前後を遡る時期の比較的温暖な気候と植生(サクラ属・コナラ属・ブナ属等)から、最終氷期最寒冷期(LGM)にむかって亜寒帯性の気候・植生(トウヒ属・マツ属・モミ属等)へと変化していることが予想されます(及川他2022・2023)。今回、小林河原遺跡の石器群を包含した層とその下層から出土した炭化材がスギ(年代値は約42,000〜45,000 cal BP)と判別され、現在の植生との比較検討からすれば、上記の成果を補強する結果となりました。

⇨列島規模の国立歴史民俗博物館DB(工藤他2018)からも整合的です(地域的な変異あり)。

⇨花粉分析の結果(大井2016)を裏付けることができました。

とりわけ、北緯36°前後以南(主に西日本)で顕著。地域的な傾向性や変化を丁寧に復元していく必要があります。古気候・古環境の復元は理化学的年代測定値や樹種だけでなく、花粉など複合的情報を積み上げていった先に得られるものと考えられます。今後も、事例データを積み重ね、列島における後期旧石器時代の古環境について、さらに検討していく必要があります。

4.意義

考古学的な最終目的として、資源開発行動からみた現生人類(ホモ・サピエンス)の日本列島への定着過程を明らかにすることを掲げています。つまり、無人の日本列島に初めて到達し、定着に成功した解剖学的現生人類(ホモ・サピエンス)がどのように新天地への適応を果たし生活領域を認識し、暮らし始めたのか、その文化的特性は何か、いかなる社会的関係を築いてそれを成し遂げたのか。このような所謂「日本人」の起源に関わるような問題を解明するための最古級の遺跡が、蒜山高原を中心とした中国山地に残されていたことがわかってきました。

① 後期旧石器時代初頭期の局部磨製石斧と隠岐島産黒曜石製の台形様石器を発見しました。局部磨製石斧の発見は、県内では3例目の遺跡となります。現在までのところ、後期旧石器時代前半期において、局部磨製石斧はオーストラリア(サフル大陸)と日本列島以外では発見されていません。また、島嶼環境産の黒曜石製の石器が中国山地で発見される事例は、現生人類(ホモ・サピエンス)が海上を往還渡航したことを示す具体的な証拠となります(cf. 海部2017、池谷2017)。

② 昨年度の成果(及川ほか2022・2023)に引き続き、近畿・中国・四国地域の最古の年代値(約34,000〜36,000年前)を得ることができました。日本列島の最古級の遺跡、石器群、人類の生活痕跡であることが明らかとなりました。

今回の報告のように、炭化材の樹種同定と放射性炭素年代測定分析を含め、各種理化学的な分析によって、年代、古気候、古植生、古動物相、当時の海水面など古環境を復元することが極めて重要であることがわかります。今後もこれら人類史的にも重要な研究を本地域のフィールドワークからアプローチしていきます。なお、本研究成果は、5月26日(日)に千葉大学西千葉キャンパスで開催される日本考古学協会第90回総会、および、6月22日(土)に岡山理科大学で開催される日本旧石器学会にて発表予定です。

◆引用・参考文献

池谷信之 2017「世界最古の往復渡海―後期旧石器時代初頭に太平洋を越えて運ばれた神津島産黒曜石―」『科学』87-9:849-854

大井信夫2016「花粉分析に基づいた日本における最終氷期以降の植生史」『植生史研究』25:1-101

岡山県教育委員会1979『野原遺跡群早風A地点 岡山県埋蔵文化財発掘調査報告32』

岡山県古代吉備文化財センター 1995 『中国横断自動車道建設に伴う発掘調査2(本文)中山西遺跡 ; 城山東遺跡 ; 下郷原和田遺跡 ; 下郷原田代遺跡 ; 木谷古墳群 ; 中原古墳群2』424頁、岡山

及川 穣・灘 友佳 2018「山陰・中国山地における後期旧石器時代の黒曜石利用」『島根県古代文化センター研究論集』19:63-93

及川 穣・遠部 慎・小嶋善邦・小林謙一 2022「岡山県新見市野原遺跡群早風A地点の年代学的検討―石器群の分布と炭化材の炭素14年代測定分析―」『中央史学』45:17-37

及川 穣・小林謙一・遠部 慎・米田 穣・尾嵜大真・大森貴之・小林克也・小嶋善邦・灘 友佳2022「中国山地における後期旧石器時代前半期遺跡の年代学的研究―出土炭化材の樹種同定と放射性炭素年代測定―」『旧石器研究』18:125-139

及川 穣・⼩林謙⼀・遠部 慎・⽶⽥ 穣・尾嵜⼤真・⼤森貴之・⼩林克也・⼩嶋善邦・灘 友佳2023「中国⼭地の後期旧⽯器時代遺跡から出⼟した炭化材の樹種同定と放射性炭素年代測定―解剖学的現⽣⼈類の⽇本列島への定着過程の解明にむけて―」『Isotope News』786:38-42

及川 穣2024「隠岐諸島から中国山地における後期旧石器時代の人類の行動領域」『考古学雑誌』106-2:1-43

海部陽介 2017「人類最古段階の渡航―その謎にどう迫るか?―」『科学』87-9:836-840

京都府埋蔵文化財調査研究センター 2021『上野遺跡第3次調査 3万6千年前の石器群』4頁

京都府埋蔵文化財調査研究センター 2021『稚児野遺跡第3次調査』4頁

工藤雄一郎・坂本稔・箱﨑真隆2018「遺跡発掘調査報告書放射性炭素年代測定データベース作成の取り組み」『国立歴史民俗博物館研究報告』212:251-266

小嶋善邦2020「野原遺跡群早風A地点の再評価」『第36回中・四国旧石器文化談話会 中国山地東部の石器石材―野原遺跡群早風A地点の再評価から―』15-43頁、第36回中・四国旧石器文化談話会実行委員会

藁科哲男 2004「七日市遺跡出土サヌカイト・黒曜石製の石器・剥片原材産地分析」『七日市遺跡(Ⅲ)旧石器時代の調査』106-127頁 兵庫県教育委員会

C. Clarkson et al. 2017 Human occupation of northern Australia by 65,000 years ago Nature 547, 306–310 doi:10.1038/nature22968

Christopher J. Bae et al. 2017 On the origin of modern humans: Asian perspectives. Science 358(6368)

Kasih Norman, Ceri Shipton, Sue O’Connor, Wudugu Malanali, Peter Collins, Rachel Wood, Wanchese M. Saktura, Richard G. Roberts, Zenobia Jacobs. 2022 Human occupation of the Kimberley coast of northwest Australia 50,000 years ago. Quaternary Science Reviews 288. DOI: 10.1016/j.quascirev.2022.107577

Kasih Norman, Corey J.A. Bradshaw, Frédérik Saltré, Chris Clarkson, Tim J. Cohen, Peter Hiscock, Tristen Jones, Fabian Boesl. 2024 Sea level rise drowned a vast habitable area of north-western Australia driving long-term cultural change. Quaternary Science Reviews 324:1-15

Shaun Adams et al. 2024 Early human occupation of Australia’s eastern seaboard Scientific Reports 14, Article number: 2579:1-9(nature portfolio). https://doi.org/10.1038/s41598-024-52000-y

Yokoyama Y, Esat TM, Thompson WG, Thomas AL, Webster J, Miyairi Y, Sawada C, Aze T, Matsuzaki H, Okuno J, Fallon S, Braga J-C, Humblet M, Iryu Y, Potts D, Fujita K, Suzuki A, Kan H. 2018 Rapid glaciation and a two-step sea level plunge into the last glacial maximum. Nature 559:603–610

Yokoyama Y. and Purcell A. 2021 On the geophysical processes impacting palaeo-sea-level observations Geoscience Letters 8, 13

【お問い合わせ先】

<研究に関すること>

及川 穣(オヨカワ ミノル)

中央大学人文科学研究所 客員研究員

TEL:080-4071-9423 E-mail: ominoru003@g.chuo-u.ac.jp

<広報に関すること>

中央大学 研究支援室

TEL:03-3817-7423 または 1675 FAX 03-3817-1677

E-mail: kkouhou-grp@g.chuo-u.ac.jp

プレスリリース『現生人類(ホモ・サピエンス)の日本列島への到達・定着過程を示す遺跡の発掘調査成果-中国山地の遺跡年代地などから所謂「日本人」の期限解明に迫る-』