・自然には何の無駄もない。 ―アリストテレス

・自然に反するものは、なんであれ存続しえない。 ―ダーウィン

建築、というのはマクルーハン流に言えば人間の身体の拡張であり、基本的には人間の体を守る、という意味で非常に身体的であり、また衣服の機能にも近いものが求められていたのが始まりだと考えられます。その建築がなぜ通常は「ハコモノ」であるのか。むしろ皮膚のように皮膜で覆われている存在なのではないか、と考えるに至りました。この皮膜は、外界との交通を遮断するものではなく、むしろ外界の条件に柔軟に反応しながら、共生をしていくのです。建築の始まりが木の上にあったように(藤森照信による)、自然との共生こそが建築のテーマだったのではないでしょうか。

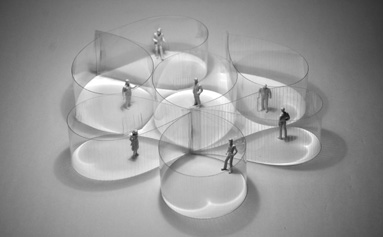

では、皮膜とは何でしょう。私はそれを人間の細胞組織に求めました。細胞組織は閉じた組織でありながらも、常に外界の環境に柔軟に反応し、自己組織化しています。いわば「オートポエイシース」の組織であるわけですが、これこそが皮膜のモデルたりえると考えました。なぜなら、都市における建築も、人間の中における細胞と同じような働きをもたらすからです。建築同士の相互作用で景観が生まれますし、建築は常に気象条件や人間の行き交いによって状態が変化します。これは、細胞は他の細胞があることで情報を伝達することができる事実や、異物(=環境)が入ってきたときに柔軟に対処するやり方とそっくりではないか、そう考えたのです。

もう一点、細胞と博物館建築には共通点があると考えました。

それは、「作品」という細胞核の存在です。細胞核は部屋の中心となる素材です。これらが「情報のもと」であり、末端の細胞壁を伝って情報が行き来していることになります。博物館においての人間は、作品という細胞核の情報を行き来するエージェントであり、情報を伝えるメディアと言い換えることもできるでしょう。

博物館に人間というメディアが介入することで、初めて情報の価値が生まれます。そういった意味で、「情報の価値とは何か」を問いかけ、それから博物館の不完全性、あるいは鑑賞者による補完性についても言及した博物館を構想できたと感じています。