建築ミュージアム/小石川分館『建築博物誌/アーキテクトニカ』

アーキテクトニカ・コレクションの博物誌

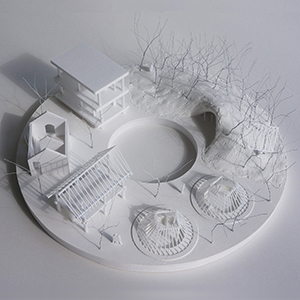

さまざまな生き物が共存する環境における人間の空間形成はどうあるべきか。第17回の教室では、植物学の大場秀章氏(東京大学名誉教授)が「生物共生のアーキテクチャ――多様な生き物と共生する建築を考える」と題し、共生という視点から建築のあり方への問題提起を行った。植物の生態や同化作用の説明を導入部とし、人間の居住環境の歴史とその未来像へと話が展開した。人間社会が自然と対立するのではなく、ヒトが生物多様性の一員であることを認識し、自然との共生の途を探ることが重要になる。そのための地域づくりとして、建築が森に散在する岩や石のようにみえる修景が提案された。展示物として住居形態の変遷を示す模型が制作された(図2)。時計回りに、森林、洞穴、始原の小屋、竪穴式住居、高床式倉庫、組積造建築、ドミノ・システムが並び、再び森につながる円環状の構成をなす。床をはり、壁をたて、屋根をかける技術によって人間は人工環境を増大させてきた。このような「囲い・隔てる」という建築の従来の役割に対して、「開き・結ぶ」ことで空間とその境界のあり方を再考することが求められていると感じた。

遺跡から出土する土器のかけらが、人類の生存戦略の大きな変革を伝えることがある。第18回の教室は近東考古学の小髙敬寛氏(現金沢大学特任准教授)による「うつわのアーキテクチャ――土器誕生が物語る人類史の転換点」であった。考古学者のゴードン・チャイルドは、人類の社会経済的な変革として、新石器革命、都市革命、産業革命の三段階を提唱した。新石器革命は狩猟採集(獲得経済)から農耕牧畜(生産経済)への生業基盤の転換であり、長期間にわたることから「新石器化」とも呼ばれる。肥沃な三日月地帯では約9000年前までに新石器化が進行した。北メソポタミアで土器づくりが始まるのはこの頃で、東アジアには6000年ほど遅れている。その背景にあるのは、技術的な差異というより、工芸活動への労働集約を可能にする社会的分業の萌芽であるという。展示物は「北メソポタミア地方最古級の土器」(推定復元品)である(図3)。テル・セクル・アル・アヘイマル遺跡出土の土器片をもとに小髙氏が設計し、菊池敏正氏が制作した。シンプルかつ優美な形態で、この大きさとしては薄い。当初から高い製作技術であったことがうかがえる。

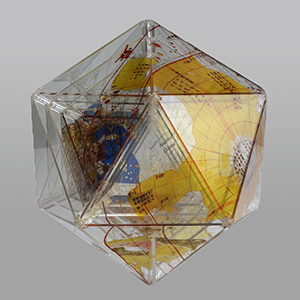

自分たちが住む世界の形を、人間はどのように描いてきたのか。第19回の教室は「地図」が主題となった。情報工学の森洋久氏(総合研究博物館准教授)の「大地のアーキテクチャ――カルトグラフィーの歴史と測地系の成立」では、カルトグラファーに着眼しつつ地図製作の歴史と方法が紹介された。世界の形は古典時代以来の関心事であった。ピタゴラスは地球球体説を唱え、エラストテネスは経緯度の概念を発見し、プトレマイオスは経緯度を使った地図を製作した。科学技術の黎明期になると測地系という座標システムが生まれ、現代的な地図の概念につながっていく。これらの歴史を集約したIntegrated Dream of Cartographersと題する正20面体のオブジェクトが制作された(図4)。森氏がセレクトした4人のカルトグラファーの地図を透明板に積層させた、これまでにない地球儀である。内層から外層に向けて、プトレマイオスの『地理学』に描かれた世界全体図、12世紀イスラムのムハマンド・アル=イドリースィーによるアラビア半島を中心とした世界図、16世紀イタリアのサヌートの短冊図葉を一枚にまとめた世界図、そして江戸中期の森幸安による正距方位図法の南極側地図が重なる。

第20回の教室は、小石川分館で開催中の特別展示『貝の建築学』の展示会場を使って立席式で実施された。貝は自ら形成した貝殻の中で暮らしており、貝殻は貝の建築物と見なすことができる。動物分類学/古生物学の佐々木猛智氏(総合研究博物館准教授)は「貝のアーキテクチャ――自然界の建築家たち」と題し、貝殻の形態の多様性、成長の原理、微細な構造について講じた。貝殻の形態については展示中の標本で観察できることも多く、円錐の高さ、巻数の多さ、隔壁の有無、ヒダ状の軸、殻の厚さ、殻口の狭さ、殻の再吸収などの説明があった。貝殻の成長は「等角螺旋」と「付加成長」という二つの原理で説明でき、螺旋の数理モデルによるシミュレーションの画像が紹介された。貝殻の微細な構造については4層以上の結晶が向きを変えて交互に重なっているという。結晶のような微視的な要素と、螺旋のような巨視的な要素が一体化して、貝殻の構造が成立している。展示物として出品されたのは「ホネガイ」である(図5)。防御のための棘を発達させた巻貝で、120度ごとに棘を形成する。構成原理をそのまま形象化したような貝である。

さて、以上5回分のアーキテクトニカ・コレクションについて、その展示デザインのコンセプトを振り返りたい。第16回では、単語の相関関係を示す「網状」の模型によってことばのアーキテクチャを可視化した。第17回では、自然と共生する建築を探るために、森林から出発した住まいの歴史を「円環」状に配した模型を制作した。第18回では、北メソポタミアの最古の土器を講師らが土器片から「復元」するという手法がとられた。第19回では、地図の歴史を示すために「層状」の入れ子になった地球儀が制作された。第20回では、棘のある巻貝であるホネガイを四角い「螺旋」階段のような展示台の上に列品した。

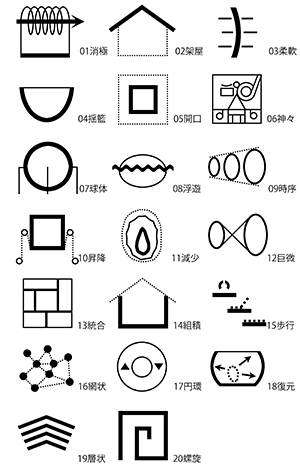

過去の開催分も含め、全20回の展示コンセプトを抽出し、模式的なスケッチを描いてみた(図6)。これをみると、展示される要素の関係/関連(relation)、推移/変化(process)、様態/振舞い

(behavior)、機能/役割(function)といったものが表現されていることがわかる。これらは各研究分野の「アーキテクチャ」の表象とも理解できる。構成原理の多様性と共通性について、本企画を通して引き続き学びを深めていきたい。

ウロボロスVolume24 Number3のトップページへ

アーキテクトニカ・コレクションの博物誌

松本文夫(本館特任教授/建築学)

鶴見英成(本館助教/アンデス考古学・文化人類学)

永井慧彦(本館特任研究員/彫刻・金銅仏鋳造)

さまざまな生き物が共存する環境における人間の空間形成はどうあるべきか。第17回の教室では、植物学の大場秀章氏(東京大学名誉教授)が「生物共生のアーキテクチャ――多様な生き物と共生する建築を考える」と題し、共生という視点から建築のあり方への問題提起を行った。植物の生態や同化作用の説明を導入部とし、人間の居住環境の歴史とその未来像へと話が展開した。人間社会が自然と対立するのではなく、ヒトが生物多様性の一員であることを認識し、自然との共生の途を探ることが重要になる。そのための地域づくりとして、建築が森に散在する岩や石のようにみえる修景が提案された。展示物として住居形態の変遷を示す模型が制作された(図2)。時計回りに、森林、洞穴、始原の小屋、竪穴式住居、高床式倉庫、組積造建築、ドミノ・システムが並び、再び森につながる円環状の構成をなす。床をはり、壁をたて、屋根をかける技術によって人間は人工環境を増大させてきた。このような「囲い・隔てる」という建築の従来の役割に対して、「開き・結ぶ」ことで空間とその境界のあり方を再考することが求められていると感じた。

遺跡から出土する土器のかけらが、人類の生存戦略の大きな変革を伝えることがある。第18回の教室は近東考古学の小髙敬寛氏(現金沢大学特任准教授)による「うつわのアーキテクチャ――土器誕生が物語る人類史の転換点」であった。考古学者のゴードン・チャイルドは、人類の社会経済的な変革として、新石器革命、都市革命、産業革命の三段階を提唱した。新石器革命は狩猟採集(獲得経済)から農耕牧畜(生産経済)への生業基盤の転換であり、長期間にわたることから「新石器化」とも呼ばれる。肥沃な三日月地帯では約9000年前までに新石器化が進行した。北メソポタミアで土器づくりが始まるのはこの頃で、東アジアには6000年ほど遅れている。その背景にあるのは、技術的な差異というより、工芸活動への労働集約を可能にする社会的分業の萌芽であるという。展示物は「北メソポタミア地方最古級の土器」(推定復元品)である(図3)。テル・セクル・アル・アヘイマル遺跡出土の土器片をもとに小髙氏が設計し、菊池敏正氏が制作した。シンプルかつ優美な形態で、この大きさとしては薄い。当初から高い製作技術であったことがうかがえる。

自分たちが住む世界の形を、人間はどのように描いてきたのか。第19回の教室は「地図」が主題となった。情報工学の森洋久氏(総合研究博物館准教授)の「大地のアーキテクチャ――カルトグラフィーの歴史と測地系の成立」では、カルトグラファーに着眼しつつ地図製作の歴史と方法が紹介された。世界の形は古典時代以来の関心事であった。ピタゴラスは地球球体説を唱え、エラストテネスは経緯度の概念を発見し、プトレマイオスは経緯度を使った地図を製作した。科学技術の黎明期になると測地系という座標システムが生まれ、現代的な地図の概念につながっていく。これらの歴史を集約したIntegrated Dream of Cartographersと題する正20面体のオブジェクトが制作された(図4)。森氏がセレクトした4人のカルトグラファーの地図を透明板に積層させた、これまでにない地球儀である。内層から外層に向けて、プトレマイオスの『地理学』に描かれた世界全体図、12世紀イスラムのムハマンド・アル=イドリースィーによるアラビア半島を中心とした世界図、16世紀イタリアのサヌートの短冊図葉を一枚にまとめた世界図、そして江戸中期の森幸安による正距方位図法の南極側地図が重なる。

第20回の教室は、小石川分館で開催中の特別展示『貝の建築学』の展示会場を使って立席式で実施された。貝は自ら形成した貝殻の中で暮らしており、貝殻は貝の建築物と見なすことができる。動物分類学/古生物学の佐々木猛智氏(総合研究博物館准教授)は「貝のアーキテクチャ――自然界の建築家たち」と題し、貝殻の形態の多様性、成長の原理、微細な構造について講じた。貝殻の形態については展示中の標本で観察できることも多く、円錐の高さ、巻数の多さ、隔壁の有無、ヒダ状の軸、殻の厚さ、殻口の狭さ、殻の再吸収などの説明があった。貝殻の成長は「等角螺旋」と「付加成長」という二つの原理で説明でき、螺旋の数理モデルによるシミュレーションの画像が紹介された。貝殻の微細な構造については4層以上の結晶が向きを変えて交互に重なっているという。結晶のような微視的な要素と、螺旋のような巨視的な要素が一体化して、貝殻の構造が成立している。展示物として出品されたのは「ホネガイ」である(図5)。防御のための棘を発達させた巻貝で、120度ごとに棘を形成する。構成原理をそのまま形象化したような貝である。

さて、以上5回分のアーキテクトニカ・コレクションについて、その展示デザインのコンセプトを振り返りたい。第16回では、単語の相関関係を示す「網状」の模型によってことばのアーキテクチャを可視化した。第17回では、自然と共生する建築を探るために、森林から出発した住まいの歴史を「円環」状に配した模型を制作した。第18回では、北メソポタミアの最古の土器を講師らが土器片から「復元」するという手法がとられた。第19回では、地図の歴史を示すために「層状」の入れ子になった地球儀が制作された。第20回では、棘のある巻貝であるホネガイを四角い「螺旋」階段のような展示台の上に列品した。

過去の開催分も含め、全20回の展示コンセプトを抽出し、模式的なスケッチを描いてみた(図6)。これをみると、展示される要素の関係/関連(relation)、推移/変化(process)、様態/振舞い

(behavior)、機能/役割(function)といったものが表現されていることがわかる。これらは各研究分野の「アーキテクチャ」の表象とも理解できる。構成原理の多様性と共通性について、本企画を通して引き続き学びを深めていきたい。

ウロボロスVolume24 Number3のトップページへ

図1 語彙のネットワーク(第16回).

図2 生物共生のアーキテクチャ(第17回).

図3 北メソポタミア地方最古級の土器(推定復元品)(第18回).

図4 Integrated Dream of Cartographers (IDoC)(第19回).

図5 ホネガイ(第20回).

図6 アーキテクトニカ・コレクションの展示コンセプトのスケッチ(これまでの20回分).