オープンラボ展のシンボルマーク

ラボスペースから様々なアウトプットが創造される

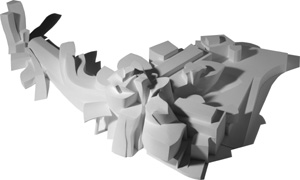

グッゲンハイム美術館(ビルバオ)、F.O..ゲーリー設計

模型:横塚和則(アールイコール)

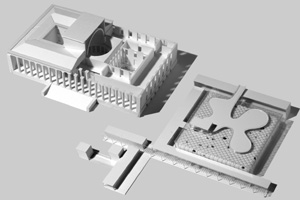

アルテスムゼウム (K.F.シンケル設計、模型:鈴木岳彦)

横須賀美術館 (山本理顕設計、模型:住友恵理)

会場写真

『UMUTオープンラボ――建築模型の博物都市』展 開催趣旨

東京大学総合研究博物館では、学内に蓄積された学術標本を社会に還元すべく、これまで70以上の公開展示を行って参りました。「収集保存」という博物館の基幹機能に加えて、「創造再生」という未来型ミッションを試行するために、このたび「UMUTオープンラボ」※という公開ワークショップ形式の展示を企画いたしました。大学における教育研究の成果を新たな博物資源として制作し、その生成過程を公開しながら進行する動態創成型の展示を目指しております。展示室を成果物鑑賞の場に、さらには研究・創造・交流の発生現場に仕立てます。オープンラボは、当館が行ってきた次世代ミュージアム実験の新しい展開と位置づけられています。

オープンラボのテーマとなるのは「建築」です。数々の建築模型を集合的に展示することで、建築の多様な存在形式を俯瞰的に一覧することを目標にしております。建築模型は大きく3種に分けられます。ルーヴル美術館以降の近現代ミュージアムの模型、古典から現代に至る内外の有名建築の模型、未来志向の提案型建築の模型があり、模型総数は最終的には150を越える見通しです。展示される建築模型の大半は東京大学の学生が中心となって制作を進めて参りました。他校関係者、建築模型専門家、当館教員により出品される模型もございます。展示室中央に活動拠点としての「ラボスペース」を設け、開催期間中も建築模型の制作を継続するとともに、ワークショップやレクチャ等の参加型イベントを同一空間内で実施していく予定です。

「建築模型の博物都市」とは、模型でつくられた仮想都市を企図したものです。模型という形式に縮約された多数の建築が、現実と異なる隣接関係のもとに混在集積して理想の建築都市を展開します。博物学的な視点からは、建築の生成時期、建設場所、主要機能、形態特性、設計者といった属性別に建築を流動的に通覧することが可能です。同時に、特に提案型建築の展示においては、現在の問題意識に基づいた建築の新たな可能性を提示することが期待されます。オープンラボを介して進化する「模型の博物都市」は、類例のない展示形式といえます。

(※UMUT: The University Museum, The University of Tokyo 東京大学総合研究博物館の英文略称)

模型による創造再生

ミュージアムに収蔵される資料の大半は「本物」であるが、「模型」も少なからず存在している。逸失損壊に伴う再現、現物保護のための複製、尺度変換による再提示といった目的で制作される模型は、何らかの実在物を前提としている。これらの模型では形態・質感・色彩の近似が追求され、リアルな再現性が志向される。一方で逆に、必ずしも実在物を前提としない模型もある。現象/概念の視覚化、実在せざるモノの祖型として現前する模型である。アートやデザインの分野では、模型制作そのものが創造過程の中核を形成する。

ヴァルター・ベンヤミンは、『複製技術時代の芸術』の中で芸術作品の「アウラ」について論じている。崇高な一回きりのオリジナル作品にはアウラがやどり、複製技術による生産物からはアウラが喪失すると。本物がもつ礼拝的価値のかわりに複製物の展示的価値が増大することを指摘している。実際に複製技術は進歩し、3次元プリンタの立体模型によって複製が容易にできる時代になった。しかし、ミュージアムにおける模型の存在意義は、単に「複製再現」だけではなくむしろ「創造再生」にあると考えたい。あえて言えば、アウラを逆注入するプロセスである。

忠実な複製再現を達成することは、本物の劣化に直面するミュージアムにとって現実的な要請である。しかし形態模倣を技術的に志向するだけでは、資料がもつポテンシャルを人間が感受することは難しい。そこに学習創造のプロセスを介在させ、人間を通して構造解明的に再生し、その知見を次世代の創造に生かすことが必要である。すなわち過去の再生と未来の創造が共存するような「創造再生」の現場をつくることがミュージアムの本来の役割ではないか。概念と実在をつなぐ「模型」は、そのための重要なメディアである。

このように考えるに至ったのは、当博物館で開催される『UMUTオープンラボ ――建築模型の博物都市』展(2008年7月26日〜12月19日)で、東京大学の学生たちと多数の建築模型を制作してきたからである。模型制作を通して建築を理解するという能動的プロセスは、今回の企画構想の中心をなしている。制作された模型は単なる複製ではなく、建築探求の成果として再創造された作品である。学生たちは、既存の建築作品の制作と同時に、自分自身の提案作品の制作も求められている。オープンラボは、「模型」という媒体を介した創造再生のリアルな現場である。 (文部科学教育通信2008年7月号所収)

松本文夫 (本館特任准教授、建築・情報デザイン)