旧東京医学校本館(国指定重要文化財)

建築模型

身体空間(カヌー)

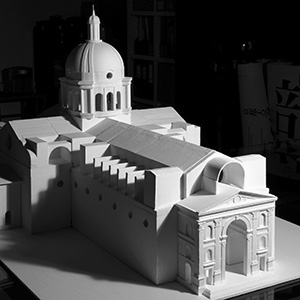

サンタンドレア教会

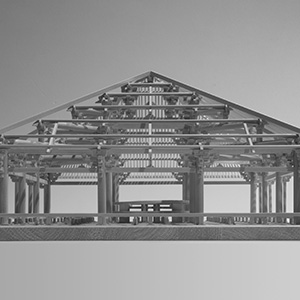

浄土寺浄土堂

落水荘

展示概要

展示題目に込められた企図は、学術標本による「建築」概念の拡張である。縮体された模型世界から等倍の身体空間へ、造形された建築学資料から採集された民族学資料へ、これら「建築」概念の周囲に広がる汎界的な領野を、小石川分館の建築が抱き込むことになる。わたしたちの狙いは、事物を構成し、事象を統合する諸原理を「アーキテクチャ」の一語で括り、その俯瞰的な視座に立って、自然物から人工物まで、サイエンスからアートまで、横断的に結ぶことのできる「場」を、この施設に定位させることである。実際の展示はコーナーごとに、建築模型、東京大学建築、自然形態、空間標本、建築紀行、身体空間というテーマに分かれている。

旧東京医学校本館(国指定重要文化財)

小石川分館は東京大学に現存する最古の学校教育用建物であり、明治初期の木造擬洋風建築の貴重な歴史遺産である。小石川分館の前身となる旧東京医学校本館は、1876(明治9)年工部省営繕局により本郷キャンパス内に建設された。1877(明治10)年には、東京開成学校と東京医学校が合併して東京大学が創設され、それにともない旧本館もまた医学部の中核施設として使われることになった。大学病院再編にともない、1911(明治44)年に建物の前半部分が赤門脇へ移築され、史料編纂掛がそこに入居することになった。そのさいの移築設計案は、東京帝国大学営繕掛の技師山口孝吉になるもので、施設規模が縮小されるとともに、塔屋、窓枠、手摺等が改造され、現在の姿に近いものとなった。1965(昭和40)年に本郷で解体され、1969(昭和44)年には、理学部附属植物園(小石川植物園)内の現在地へと移築されている。建物は1970(昭和45)年に国の重要文化財に指定され、2001(平成13)年11月から、東京大学総合研究博物館の小石川分館として一般公開されている。数度にわたる移築、改修を経た建築ではあるが、洋風、唐風、和風の三要素の混交形式に原型の名残が残っている。建物全体の古典的な比例、中央にある塔屋と玄関間、和小屋の構造、復元組物付の丸柱、擬宝珠高欄、空調設備を入れたコア、新意匠の階段手摺などのディテールには、伝統とモダンの結託するさまを見て取ることができる。

建築模型

医学部標本室から管理換された昭和初期の鋼鉄製展示ケースのなかに収められているのは、世界の有名建築の縮体模型である。これらの建築模型は、2008/09年に開催された「UMUTオープンラボ——建築模型の博物都市」展を機に制作され、その後拡充されたものである。第一群は近現代ミュージアム建築の模型である。古典形式に依拠した原型的ミュージアム建築、「ホワイト・キューブ」に代表される汎用的ミュージアム建築、さらには建築の固有性を高めた現代的ミュージアム建築が、縮尺1/300の模型で提示される。第二群は古代から現代に至る、ミュージアム建築以外の建物模型である。内外の著名な近現代建築が選ばれており、建築種別は住宅建築から公共施設まで幅広い。建物の規模に応じて、縮尺1/50、1/100、1/300で制作されているが、比較できるよう展示ケースごとに縮尺が統一されている。

東京大学建築

明治・大正期の本郷キャンパスの歴史的な校舎建築の模型が展示されている。東京帝国大学医科大学法医学教室、医科大学法医学解剖及附属室、工科大学造船造兵学教室、理科大学動物地質鉱物学教室、医科大学医院病室改築ニ差障建物(旧東京医学校本館)、法科大学講義室である。このうち、旧東京医学校本館(現小石川分館)を除く建物は、1923(大正12)年の関東大震災で崩壊し、現存していない。これらの精巧な縮尺1/100木製模型は、本部施設部に残された建築古図面を基に、イタリアで最高の木工職人として知られた故ジョヴァンニ・サッキとその工房によって制作された。イタリアにはルネサンス以来の木工模型製作の伝統があり、本作品群はその最良の継承者と目されていたサッキ親方の遺作となった。

身体空間(ゲル)

民族学標本を展示する二つの身体空間は、可動性の民族建築の実物パーツを中心に据え、われわれの等身大の身体とそれを取り巻く建築空間の相関性を意識する「場」となる。内モンゴルで収集されたゲル(天幕)は、遊牧民の日常生活に適うように作られており、一通りの技術を習得すれば、解体と構築は簡単である。絶えず移動を繰り返す遊牧生活と地上に構築される建築は、一見あい矛盾するもののようにも思われるが、建築の可動性や建材の消費抑制が、現代建築の課題の一つであるとするなら、遊牧民の建築観の示唆することも少なくないのではないか。

(現在ゲルは外部空間に組立展示されており、後に展示室内に配置予定です)

自然形態

動物学、植物学、鉱物学、数学など、多様な学術研究から見いだされた「自然のアーキテクチャ」を、実物と模型で提示してみせる。今回選定されたのは、ドイツのクランツ商会で製作された鉱物結晶模型群、クルマガイ(Architectonica trochlearis (Hinds,1844))を含む貝類標本、多面体・螺旋・ノット・トーラスなど各種の数理科学模型である。造形の妙味を示す形態標本群には、「アーキテクチャ」をデザイン化するさいに役立つヒントが横溢している。

空間標本

建築模型のうち、とくに規模が大きいもの、内部空間に特徴があるものが展示されている。精巧なファサードと重厚な内部空間で知られるサン・タンドレア教会(レオン=バッティスタ・アルベルティ)、大仏様の構造を伝える浄土寺浄土堂(俊乗坊重源)、渓流につくられた落水荘(フランク・ロイド=ライト)、対称性を徹底追究したヴィラ・ロトンダ(アンドレア・パラーディオ)、ゴシック的空間をコンクリートで実現したランシー教会堂(オーギュスト・ペレ)、歴史遺構の上に新たな建造物を重ねたヘドマルク博物館(スヴェレ・フェーン)、ビザンティンの大ドームの到達点を示すイスタンブールのハギア・ソフィアが展示されている。なお、展示ケースの脚部には、旧東京中央郵便局舎の外壁スチール窓枠が再利用されている。

身体空間(カヌー)

民族学標本を展示する二つの身体空間は、可動性の民族建築の実物パーツを中心に据え、われわれの等身大の身体とそれを取り巻く建築空間の相関性を意識する「場」となる。三組の櫓とセットになった、台湾ヤミ族のカヌーは、見方を換えると水上建築でもある。展示ケース内には、建築の周辺から外部にかけて、身体と触れ合うさまざまなモノが並んでいる。

東京大学構内写真

館内各所に配した写真は、小石川分館の主要コレクションの一つである、東京帝国大学営繕課旧蔵のガラス乾板3282枚のなかから選び出された東京大学建築の断片である。これらの写真は、関東大震災復興期に工学部教授として本学の営繕事業を担い、後に東京大学総長となった建築家内田祥三(1885-1972)の指揮で撮影されたものである。

「建築博物誌/ARCHITECTONICA」展のトップページへ

展示題目に込められた企図は、学術標本による「建築」概念の拡張である。縮体された模型世界から等倍の身体空間へ、造形された建築学資料から採集された民族学資料へ、これら「建築」概念の周囲に広がる汎界的な領野を、小石川分館の建築が抱き込むことになる。わたしたちの狙いは、事物を構成し、事象を統合する諸原理を「アーキテクチャ」の一語で括り、その俯瞰的な視座に立って、自然物から人工物まで、サイエンスからアートまで、横断的に結ぶことのできる「場」を、この施設に定位させることである。実際の展示はコーナーごとに、建築模型、東京大学建築、自然形態、空間標本、建築紀行、身体空間というテーマに分かれている。

旧東京医学校本館(国指定重要文化財)

小石川分館は東京大学に現存する最古の学校教育用建物であり、明治初期の木造擬洋風建築の貴重な歴史遺産である。小石川分館の前身となる旧東京医学校本館は、1876(明治9)年工部省営繕局により本郷キャンパス内に建設された。1877(明治10)年には、東京開成学校と東京医学校が合併して東京大学が創設され、それにともない旧本館もまた医学部の中核施設として使われることになった。大学病院再編にともない、1911(明治44)年に建物の前半部分が赤門脇へ移築され、史料編纂掛がそこに入居することになった。そのさいの移築設計案は、東京帝国大学営繕掛の技師山口孝吉になるもので、施設規模が縮小されるとともに、塔屋、窓枠、手摺等が改造され、現在の姿に近いものとなった。1965(昭和40)年に本郷で解体され、1969(昭和44)年には、理学部附属植物園(小石川植物園)内の現在地へと移築されている。建物は1970(昭和45)年に国の重要文化財に指定され、2001(平成13)年11月から、東京大学総合研究博物館の小石川分館として一般公開されている。数度にわたる移築、改修を経た建築ではあるが、洋風、唐風、和風の三要素の混交形式に原型の名残が残っている。建物全体の古典的な比例、中央にある塔屋と玄関間、和小屋の構造、復元組物付の丸柱、擬宝珠高欄、空調設備を入れたコア、新意匠の階段手摺などのディテールには、伝統とモダンの結託するさまを見て取ることができる。

建築模型

医学部標本室から管理換された昭和初期の鋼鉄製展示ケースのなかに収められているのは、世界の有名建築の縮体模型である。これらの建築模型は、2008/09年に開催された「UMUTオープンラボ——建築模型の博物都市」展を機に制作され、その後拡充されたものである。第一群は近現代ミュージアム建築の模型である。古典形式に依拠した原型的ミュージアム建築、「ホワイト・キューブ」に代表される汎用的ミュージアム建築、さらには建築の固有性を高めた現代的ミュージアム建築が、縮尺1/300の模型で提示される。第二群は古代から現代に至る、ミュージアム建築以外の建物模型である。内外の著名な近現代建築が選ばれており、建築種別は住宅建築から公共施設まで幅広い。建物の規模に応じて、縮尺1/50、1/100、1/300で制作されているが、比較できるよう展示ケースごとに縮尺が統一されている。

東京大学建築

明治・大正期の本郷キャンパスの歴史的な校舎建築の模型が展示されている。東京帝国大学医科大学法医学教室、医科大学法医学解剖及附属室、工科大学造船造兵学教室、理科大学動物地質鉱物学教室、医科大学医院病室改築ニ差障建物(旧東京医学校本館)、法科大学講義室である。このうち、旧東京医学校本館(現小石川分館)を除く建物は、1923(大正12)年の関東大震災で崩壊し、現存していない。これらの精巧な縮尺1/100木製模型は、本部施設部に残された建築古図面を基に、イタリアで最高の木工職人として知られた故ジョヴァンニ・サッキとその工房によって制作された。イタリアにはルネサンス以来の木工模型製作の伝統があり、本作品群はその最良の継承者と目されていたサッキ親方の遺作となった。

身体空間(ゲル)

民族学標本を展示する二つの身体空間は、可動性の民族建築の実物パーツを中心に据え、われわれの等身大の身体とそれを取り巻く建築空間の相関性を意識する「場」となる。内モンゴルで収集されたゲル(天幕)は、遊牧民の日常生活に適うように作られており、一通りの技術を習得すれば、解体と構築は簡単である。絶えず移動を繰り返す遊牧生活と地上に構築される建築は、一見あい矛盾するもののようにも思われるが、建築の可動性や建材の消費抑制が、現代建築の課題の一つであるとするなら、遊牧民の建築観の示唆することも少なくないのではないか。

(現在ゲルは外部空間に組立展示されており、後に展示室内に配置予定です)

自然形態

動物学、植物学、鉱物学、数学など、多様な学術研究から見いだされた「自然のアーキテクチャ」を、実物と模型で提示してみせる。今回選定されたのは、ドイツのクランツ商会で製作された鉱物結晶模型群、クルマガイ(Architectonica trochlearis (Hinds,1844))を含む貝類標本、多面体・螺旋・ノット・トーラスなど各種の数理科学模型である。造形の妙味を示す形態標本群には、「アーキテクチャ」をデザイン化するさいに役立つヒントが横溢している。

空間標本

建築模型のうち、とくに規模が大きいもの、内部空間に特徴があるものが展示されている。精巧なファサードと重厚な内部空間で知られるサン・タンドレア教会(レオン=バッティスタ・アルベルティ)、大仏様の構造を伝える浄土寺浄土堂(俊乗坊重源)、渓流につくられた落水荘(フランク・ロイド=ライト)、対称性を徹底追究したヴィラ・ロトンダ(アンドレア・パラーディオ)、ゴシック的空間をコンクリートで実現したランシー教会堂(オーギュスト・ペレ)、歴史遺構の上に新たな建造物を重ねたヘドマルク博物館(スヴェレ・フェーン)、ビザンティンの大ドームの到達点を示すイスタンブールのハギア・ソフィアが展示されている。なお、展示ケースの脚部には、旧東京中央郵便局舎の外壁スチール窓枠が再利用されている。

身体空間(カヌー)

民族学標本を展示する二つの身体空間は、可動性の民族建築の実物パーツを中心に据え、われわれの等身大の身体とそれを取り巻く建築空間の相関性を意識する「場」となる。三組の櫓とセットになった、台湾ヤミ族のカヌーは、見方を換えると水上建築でもある。展示ケース内には、建築の周辺から外部にかけて、身体と触れ合うさまざまなモノが並んでいる。

東京大学構内写真

館内各所に配した写真は、小石川分館の主要コレクションの一つである、東京帝国大学営繕課旧蔵のガラス乾板3282枚のなかから選び出された東京大学建築の断片である。これらの写真は、関東大震災復興期に工学部教授として本学の営繕事業を担い、後に東京大学総長となった建築家内田祥三(1885-1972)の指揮で撮影されたものである。

「建築博物誌/ARCHITECTONICA」展のトップページへ