クントゥル・ワシ博物館

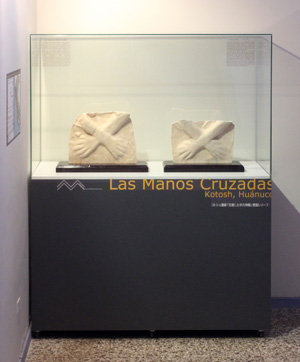

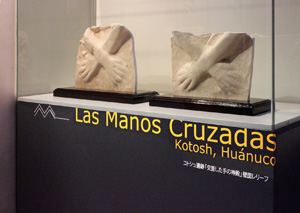

Las Manos Cruzadas:

コトシュ遺跡『交差した手の神殿』壁面レリーフ

2012年9月25日−2013年9月22日

カハマルカ県、サン・パブロ郡、クントゥル・ワシ博物館

コトシュ(石の小山の意)はペルー北部山地ワヌコ市街のはずれに位置するマウンド遺跡である。1960年代、東京大学の文化人類学研究室が組織した調査団が大規模な発掘を重ね、紀元前2500頃以降の多数の石造建築が、積み重なって埋もれている様子を明らかにした。とくに重要な成果は、最下層に相当する「ミト期」の神殿群の発見である。従来の定説を覆し、まだ土器が導入されていない時代に、すでに大規模な公共建築が成立していたことを立証したのである。土器の登場に先立つ「先土器神殿」は90年代より海岸地方で相次いで発見され、カラル遺跡が世界遺産に登録されるなど、いまやアンデス考古学における最もホットな研究分野に成長したが、その先駆けとして、また山地における最も充実した調査成果として、コトシュ遺跡は必ず言及される。

ミト期の建築群の中でとくに有名なのは、唯一壁面装飾を持つ「交差した手の神殿」である。人間の左右の手を交差させた形のレリーフが、左右一対となって内部の壁面を飾っていたため、この名で呼ばれるようになった。向かって左はより大柄なため男性、右は女性の手ではないかと考えられている。「交差した手」は発見当初よりペルー国民の注目を集め、ペルー最古の宗教芸術として歴史教科書の冒頭を飾るなど、きわめて広く知られている。

発掘調査を終了する際、崩落しないよう発掘坑を埋め戻すのが通例である。「男の手」が出土した1960年の第一次発掘のあと、「交差した手の神殿」も土で覆われた。しかし一目見たいと地元住人らが何度も掘り返した結果、「男の手」は壊れてしまったのである。この事故をふまえてペルー文化庁は、63年に「女の手」が出土した際、壁から切り出して首都リマに移送するよう調査団に指示した。切り取られた「女の手」は現在も国立考古学人類学歴史学博物館に展示されているが、対になる「男の手」の姿はそこにない。また「交差した手の神殿」はその後観光地として開放され、かつてレリーフの施されていた壁面に一対の「手」が再現されているのだが、節くれ立っていてまるで印象が違う。これほど有名でありながら、じつは地元ペルーには精密なレプリカが存在しなかったのである。

東京大学総合研究博物館の文化人類部門には調査団初期の資料が収蔵されており、その中に一対の「交差した手」の石膏製レプリカ、およびその原型となった石膏型がある。「女の手」は切り出したあとに、「男の手」は発掘現場で壁面から直接、いずれも型が起こされていたのである。このたび約半世紀ぶりに石膏型から一対のレプリカを作成し、海外モバイルのアメリカ大陸における第一歩として、クントゥル・ワシ博物館(ペルー共和国カハマルカ県サン・パブロ郡クントゥル・ワシ村)にて展示を開始した。

なおコトシュ遺跡とクントゥル・ワシ博物館については以下のリンクを参照されたい。

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/1997Expedition/04/040200.html

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/DM_CD/JOSETSU/BUNKA/HOME.HTM

鶴見英成(本館助教、アンデス考古学・文化人類学)