�~���@�ɂ�鉹�y����@�����L�^

���y�C���F���g��2006�̃g�b�v�y�[�W��

���y�C���F���g��2006�̃g�b�v�y�[�W���� ���ΐ앪�ُ����̒~���@�i���їE������j�Ɋւ���q�A�����O

�y�����z2006�N10��23���@17�F00-18�F00

�y�ꏊ�z������w�������������ٖ{��2�K�~���[�W�A���E�e�N�m���W�[������

�y�Q���ҁz�c���ĕ����_�����A�����E�w��

�y�T�v�E�e�[�}�z

�c��䖼�_�����ɕ��їE������~���@�ɂ��ăq�A�����O

�y�i�s�E���e�z

�@ ����̃[�~�͖{���̊��������ɍs���Ȃ��������߁A�w���̎Q���l����4���Ə��Ȃ߂ł������B�~���@�̊����S���Ȃ������c���ĕ����_���������������āA���������������Ȃ���̘a�₩�ȃq�A�����O�ƂȂ����B

�@ ���ُ����̒~���@�͌̕��їE�i�Ђ�₵�����ށj���ɂ���āA�����炭�͑吳�������珺�a��������ɐ��삳�ꂽ���̂ł���悤���B���ю��S���㕽�щƂ̑q�ɂɖ����Ă������̂�E���̉��ɂ����镽�ѕ�����������ɊȂ������Ƃ̂��Ƃł���B���@�͓��傪�����Ƃ��ɂ͊��ɉ��Ă���A�����L�����i��Victor�Ј��A�~���@�R���N�^�[�j�ɂ�����C�����Ă��炢�A�C������ɂ͐���ɉ����o�����Ƃ��m�F���Ă���B�z�[����j�����t����r�̕����͓����̃I���W�i���̂܂܂ł��邪�A���R�[�h���̂���s�b�N�A�b�v���͒ʏ�悭���ւ�������̂Ȃ̂ŕ��щƂőւ����Ă���\��������A�I���W�i���̂܂܂ł��邩�͕s���ł���B

�@ ���̒~���@�ȊO�ɂ��A�E��������Ɋւ�������\���Ƃ����Ղ�A�z���w�҂ł��������ѕ����i�E���̕��j�ɂ��Ă̂��b���f�����B�܂��q�A�����O���s�����w�������悭�������Ă��Ȃ���������SP�AEP�ALP�̈Ⴂ��j�̎�ނ�z�[���̍\���Ȃǒ~���@��R�[�h�Ɋւ��鏉���I�Ȃ��Ƃ̐�����c��䖼�_�����ɂ��Ă������������Ƃ͐S�ꂵ�������ɋ����[�����̂ł������B

�y����̗\��z

�@ ���ۂɃN���f���U���C���Ȃ������������A�y�ѐ���҂̉��ŗE����m�镽�ѕ������ւ̃C���^�����[�����݂�B���̂悤�ɂ��ĕ��������ǂ͈��������N���f���U�Ɋւ�������W�߁A�����ǂ͓����̗\��ʂ�11��15�E16���ɐ���ɉ����o�邩�ǂ����̎������s�����ƂƂȂ�B

�i�쐬�S���F���p�j�w��C3�N ��؏~���j

�y�����z2006�N11��15���@10:30�]17:30

�y�ꏊ�z������w�������������ُ��ΐ앪��

�y�Q���ҁz�����E�w�����A���{�f��V�ЊW�X�^�b�t4���A����щ����L�����A���c���

�y�T�v�E�e�[�}�z

(1) �����L�����ւ̒~���@�ɂ��Ẵq�A�����O

(2) 11��18��(�y)�ɊJ�Â�����1��~���@�C���F���g�̗\�s

�y�i�s�E���e�z

(1) �����Ȓ~���@�R���N�^�[�ł���A�������ُ����̕��їE������~���@�̏C�����肪����ꂽ�����L�������A�~���@�̎d�g�݂Ȃǂɂ���1���Ԕ��قǂ��b���f���B�C�����ɎB�e�����~���@�����̎ʐ^�Ȃǂ��Q�Ƃ��Ȃ���A���Ȃ���I�ȕ����܂Ő������Ă��������B���������S���w���̒r�c�E�n�ӂ𒆐S�ɁA���������A������������Ȃ��烌�N�`���[�����Ă��������B

���̌�A2���Ԃ����Ď��ۂɒ~���@�i�����ُ������ю�����@�Ɠ���Ə����N���f���U��2��j���ғ����Ă݂�B�قƂ�ǂ̎Q���҂�SP���R�[�h���̂��������o�����R�������߁A�܂��͉������ɉғ����Ă��������B�N���f���U�̃T�E���h�{�b�N�X���{���̐��i����ւ����Ă������A�����o�����Ƃ͉\�ł��邱�Ƃ����������B�i����A�����̃T�E���h�{�b�N�X������Ƃɕۊǂ���Ă������Ƃ����������B�j�܂��������ɒ~���@�̊O���O���Ă��������A�~���@��������������@�������B�~���@��2��Ƃ��ғ����邱�Ƃ��m�F����ƂƂ��ɁA���̓����i�{�����[���̒��߂͂ł��Ȃ��A��C�U���Ƃ��ĉ���`���邽�ߋ@�B���痣��Ă��悭������������Ȃǁj�������E�m�F����B

�@ �������ƂƂ��ɒ��H��ۂ����ۂ����܂��܂Ȃ��b���f���B

(2) ���̌�A1���Ԕ������āA18������ё�2��C���F���g�Ɍ����āA�~���@�̈���������������苳���B�j����ւ���_��A�n���h�����ȂǁA�|�C���g�ƂȂ�_��I�m�ɐ������Ă��������B�w���͊e�����ۂɃ��R�[�h�ɐj�𗎂Ƃ��~���@�����āA�S���������Ɋ���ғ��ł���悤�ɂ���B���킹�ĉ��c���ɂ������������������R�[�h���������A�{�ԂɎg�p���郌�R�[�h�̑I��ɔ�����B��������O�����O�Ȃǂ�������x���t���A18���ȍ~�̏����𐮂���B

�ȏ�A�q�A�����O�y�ђ~���@�ғ��̗l�q�́A���{�f��V�Ђ̕��X���L�^���Ă����������B

�Ō�ɁA���싳���������A18���̋�̓I�Ȓi�����m�F����B�����A�~���@�ɂ��Ă̐����͕��������S���̒r�c�E�n�ӂ��S���A���̒~���@�̉����̍��ɂ��Ă͏��X���S�����邱�Ƃ�����B���̊w���͒~���@�̉ғ��ɂ܂��B

�y����̗\��z

�@ ��P��C���F���g��18��(�y)�ɊJ�ÁB�w����9:30�ɏ��ΐ앪�ُW���ƌ��܂�B�܂��A���̓��̌ߌ�ɁA�w����̂̑�2��C���F���g�ɂ��Ă̘b���������s�����ƂƂȂ�B

�i�쐬�S���F���{�j�w�C�m1�N�@�R�{�˗��j

|

|

�����L���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

����Ï͋��� |

�y�����z2006�N11��18���@9:30-12:30

�y�ꏊ�z������w�������������ُ��ΐ앪��

�y�Q���ҁz�����E�w��

�y�T�v�E�e�[�}�z

���{�w�p��c�W�҂̕��X�̉�̗]���Ƃ��āA���їE������~���@�ƃN���f���U����ׂ�C���F���g

�y�i�s�E���e�z

�@���ΐ앪�قɏW�����A�����쐬�ǂ͔z�z���鎑���̍ŏI�m�F���A���̑��̊w���̓��n�[�T���ȂǃC���F���g�̏������s�����B

���n�[�T���ł́A�܂�15���̎����ɎQ���ł��Ȃ������w�������R�[�h�ւ̐j�̗��Ƃ�����j�̌����̎d���Ȃǂ��m�F�����B������15���Ƃ����Z�����Ԃ̒��ő�Ȃ��i�s�ł���悤�������S�����߁A���t����Ȃ̃��R�[�h�̗p�ӂȂǒi�����m�F�����B���̊����̂������A�~���@�̒��q�����肵�Ȃ��悤�Ɏv���ĂЂ�Ђ�Ƃ��������ʂ����������A���炭���R�[�h�������Ă���ƈ��肵�A����S�ł������B�z�z���鎑���́A2��̒~���@�̗R���≹�̈Ⴂ�Ȃǂ��킩��₷���������ꂽA4��2���̂��̂ɗ����������B

�@���싳���̈ē��Ŋٓ������w����Ă��闈�o�̕��X���A�C���F���g���s���X�y�[�X�ɂ��������������A���������n�����ăC���F���g���X�^�[�g�B�܂��A�w�����������2��̒~���@�ɂ��Đ����������B�����Ď��ۂɃ��R�[�h�������Ă݂�B1�Ȗڂ͌y���ȁhButtons and Bows�h�ŁA1948�N�̃A�����J�f��u������������e�v�̎��̂ŃA�J�f�~�[�܉̋ȏ�܋Ȃ��������B2�Ȗڂ́hLa vie en rose (��F�̐l��)�h�ł������B���o�̕��X����́A�u���������v�Ƃ̐���������A�����Ă���Ȃ���������ł�����������āA���ł����������悤�ł������B�����Ċw�����2��̒~���@�ɂ��ĉ��F�̈Ⴂ��������A���炭�N���f���U�ŋȂ𗬂��A�����X�����B

�@�Z�����Ԃł������ɂ�������炸�A���o�̕��X�����X�Ɂu�������̂����Ă��������ĥ���v�ƋA��ۂɌ��t�������Ă����������̂ɂ͊������Ȃ����B

���o�̕��X���A��ꂽ��A���̈֎q�̕Еt����N���f���U��1�K�ֈڂ��Ȃǂ̍�Ƃ����A���̓��̃C���F���g�͏I�������B�Q���҂̐l����֎q�̔z�u�Ȃǂ́A����̊��܂���12���̊w��������C���F���g�֊����������B

�@���̌�A��������ʂ��ĕ��ѕ������Ƃ��R���^�N�g�ł��A11��25���ɕ��ѕ����E�ǎq���v�Ȃɏ��ΐ앪�قɗ��ق��������A����̒����ۑ�ƂȂ�l�X�Ȃ��b���f�����B

�i�쐬�S���F�p��p�ĕ��w3�N �����ʉ��j

�� �C���F���g�����z�z�����@ 20���I�O����2��̒~���@�ɂ���

�\�\���m�~���@�̒B���Ɠ��{�l�v�҂̒��� �@�@������w�������������ف@�����ٍH�w�[�~���y�C���F���g��

�P�D�͂��߂�

�@ ����A���O���[�v�ł́A2��̒~���@��p�ӂ����B����́A���ق̌����T�[�`�t�F���[���I�q���i���E�k�C����w���������فj�̑c���ł���́E����Î������w�����A���Ƃɓ`���č��r�N�^�[�А���VV8-30(�ʖ��N���f���U)�A��������́A�N���f���U�����f���ɑ吳�E���a���̊y��v�ҕ��їE�����l�Ă����l����@�ł���B���҂̊O�`�͔��Ɏ��Ă�����̂́A�����ɂ͑���_�������A���̎����̓��{�̊y��v�҂̎��s���낪�������ċ����[���B���҂̉��̈Ⴂ��������ׂĂ������������B

�Q�D �N���f���U�ɂ���

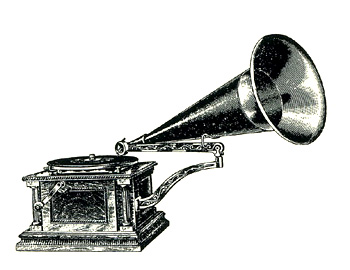

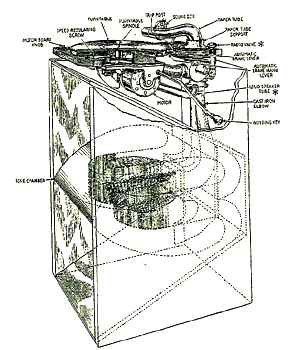

�@ �N���f���U�̓o��ɂ́A2�̋Z�p�I�w�i�����݂��Ă���B��͒~���@�̑�^���ł���B1903�N�ɁA�g�[���A�[���Ƃ������i���J������A�����E���T�E���h�{�b�N�X�ƁA����������z�[�������������B����܂ł́A���R�[�h�ɐڂ����T�E���h�{�b�N�X�̏�Ƀ��b�p�^�̃z�[�����ނ���`���嗬�Łi�}1�j�A�z�[���̑�^��(�����̌���������炷)�ɂ͌��E�����������A���̊J���ɂ���Ă��ꂪ�\�ƂȂ�A�z�[����������A�~���@�̔��S�̂��^�����ĉ����̌����}�闬�ꂪ�`������邱�ƂƂȂ����B

�@ ������͓d�C�^���ł���B1920�N��O���A�^��ǂ𗘗p�����d�C�^���������J������A���R�[�h�̉���������I�Ɍ��サ���B���������������̃��R�[�h�̍Đ��Ɋ�����A�������~���@�̊J�����Җ]���ꂽ�B

�@ ���������w�i�̒��ŁA1925�N�ɊJ�����ꂽ�̂��A�N���f���U�ł���B���̓����ɒ���ȑ��������m�ۂ��A�����̌���ɑ傫�Ȗ������ʂ����Ă���B�܂��A���̍��܂łɉ��̓`���Ɋւ��镨���I�ȗ��_���m�����ꂽ���ƁA�T�E���h�{�b�N�X�̐U���ɂ���܂ł̉_��ł͂Ȃ��W�F�����~�����g�p���A���_�ɉ������v���\�ɂȂ������Ƃ������̌�������Ă���B�����̓����ɂ���āA�N���f���U�͂���܂łƂ͔�r�ɂȂ�Ȃ��������l�����A���݂ł����@�Ƃ��ċL������邱�ƂƂȂ����B

�Ȃ������A�N���f���U�͓����̈ꓙ�n��50�̓y�n��2�K���̉��~�����킹���l�i�Ɠ����x�Ŏ�����ꂽ�Ƃ����B

�R�D ���ю�����@�ɂ���

���їE���͖���38�N�ɐ��܂�A���a13�N�ɋ͂�34�ŖS���Ȃ����A�y��v�҂��������_���Ƃł���B�Z�����U�̊Ԃɑ����̋Ɛт��c�����B�Ƃ��Ƀz�����̊J���ɂ͎�����Ƃ����ŁA���ɏ��a�����Ɂu���\���v�Ƃ���ⵂ�v�������Ƃ������I�ȋƐтł���B

�@ ���͓����鍑��w�H�ȑ�w�̍z����w�ȋ����̕��ѕ����ł������B�������c�����c��Ȓn���w�̎������A�ۊǎ҂ɂ��ĕ����̑��ɓ����镐�����i�E���ɂƂ��Ă͉��ɓ�����j��������w�Ɋ��ꂽ��A���щƂ̑q�ɂɖ����Ă������̒~���@�������L�����ɂ��C�����o�Ċ����������ƂɂȂ����B

���ю������̒~���@��v�����̂́A���a3�A4�N��(1931,2�N)�Ɛ��肳���B�����Ƃ��Ă͈ȉ���3�_����������B

�@�S�̂Ƃ��āA�N���f���U�̐v�����f���ɂ��Ă���B

�@ �A�T�E���h�{�b�N�X�́A�������ɓo�ꂵ�����Y�~���@�ł���L���}�[�x���̂��̂𗬗p���Ă���B

�@ �B�J������O�ʉ����ɏW�������A���v2.7���[�g���̑��������m�ۂ��Ă���B���̐����́A��������ቹ�܂œK���ɍĐ����邽�߂ɕ��ю����Ǝ��ɉ����v�Z�����Ċ���o�������̂ŁA���ɍH�v���Â炵�������\���ƂȂ��Ă���B

�@ �ގ��̖���A�^�[���e�[�u������]�����郂�[�^�[�̃[���}�C�̐���2��(�N���f���U��4��)�ł��邱�ƂȂǂ������̎�_�ɂ���āA�����̓N���f���U�ɂ͋y�Ȃ����̂ƂȂ��Ă��邪�A���̎����̍��Y�~���@�̎��̌���Ɍ������Z�p�҂����̍H�v���������A�����[���B�����鍑��w�������̌G����Y���i��q�L���}�[�x���̐v�ҁj�́A���ю��̒~���@���A�����̉������_���W�̐��ʂ荞��S�̍�i�ƕ]�����Ă���B

�S�D�m���~���@�̉��t�n�@SP�ՒF���c���

�@ ���҂̉����̍��͂����������������Ƃ���ł���B�֑��Ȃ��������������A�N���f���U�Ɣ�r����ƕ��ю�����@�̉��́A�O�ʈ�����I�Ȕ����A�Ǝ�Ȓ�����A�����A���ʂ̎コ�Ȃǂ���������B����͏�q�́A�ގ���̖��ȂǂɗR������B�����ۂ��N���f���U�́A�S�����I�ȉ��̐L�сA�L���Ȓ�����A���ʂ̓_�ŁA�͂邩�ɗD�ꂽ�Đ����u�ł��邱�Ƃ��킩��B����́A�{�f�B�̕����̃X�s�[�J�[�{�b�N�X�̉������y��Ƃ����ϓ_���畽�ю�����@�ȏ�ɖȖ��Ɍv�Z����v����Ă��邩��ł���B�킩��₷�������A���ю�����@�����X�h�̂��鉹���Ȃ̂ɑ��āA�N���f���U�͂܂�₩�ŐL�т̂���₩�ȉ����ł���B

�@ �������Ȃ���A�o�����X����邽�߂ɒ�������팸�����Ƃ������镽�ю�����@�́A���̍Č����̖ʂł����N���f���U�ɗ��Ƃ���T�ɂ͂����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ͉����Ă����Ă��悢���낤�B

�@ �܂��A���������������O�Ɋ��x���̉��t���������݂����A���t���d�˂閈�ɉ��������サ�Ă����B�u�y��͖炳�Ȃ���Ύ���ł��܂��v�Ƃ����悤�ɁA�~���@�͊y��ł���A���݈�ʓI�ɃC���[�W���鉹���Đ����u�Ƃ͐��i���قɂ��邱�Ƃ����������B

�@�@�@

�@�@�@ �}1 �@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���ѕ����E�ǎq���v�� |

�� 12���w�����C���F���g�Ɋւ���~�[�e�B���O

�y�����z2006�N11��18�� 13:30-15:00

�y�ꏊ�z������w�������������ُ��ΐ앪�ى�c��

�y�e�[�}�z12���w�����C���F���g�Ɋւ���ō���

�y���e�z

�s�J�����t

�����َ҂ւ̑Ή����l���������ʁA�ٓ��ɊJ�Â��邱�Ƃ��]�܂����B�N���N�n�̌�����2���������A�����2��C���F���g���J�Â��A�e��ꎞ�Ԕ��ŌߑO�E�ߌ�̕��ɕ����Ă͂ǂ����Ƃ̒�Ă��Ȃ��ꂽ�B

�s�l���t�e��20�`30��

�s�Q���ΏہE��W���@�t

�V���ȂǂŌ��傷��Ɛl�����W�܂肷���邱�Ƃ��l�����邽�߁A���O�o�^���Ƃ���̂��]�܂����B2�O���[�v��z�肷��Ȃ�A�ߑO�̕��ɍ���҂̕��X�A�ߌ�̕��ɒ~���@�C���F���g�ǂ̃����o�[�̊W�҂Ƃ��A�O�҂ɂ��Ă͏��ΐ앪�ْn��̘V�l��Ȃǂ̒c�̂ɐ��������A��҂ɂ��Ă͊w���e���ő�2���ɍi���ăC���F���g�ɗ��Ă��炢�����l�i�F�l�E�Ƒ����j�ɐ��������A20�`30�����W�߂Ă͂ǂ����Ƃ̒�Ă��Ȃ��ꂽ�B

�s���e�t

�w�������̑ō����O�ɒ�o�������Ăɂ�����ꂽ�悤�ɁA���ΐ앪�قɗ��قȂ���Q���҂ɂ͒~���@�����ł͂Ȃ��A���ق�m���Ă����������߂Ɋٓ��̌��w���s������ŃC���F���g�ɎQ�����Ă��������̂��]�܂����B

����Ƃ��āA�܂�10���Ԓ��A���قɊւ���I���G���e�[�V�����A�܂��i�K�v�ɉ����āj���w�̍ۂ̃}�i�[������B���̌�A30�����x�̕��ٌ��w�B�Q���҂ɂ̓c�A�[�`���Ŋw���̐擱�ŏ����Ă��������̂ł͂Ȃ��A�e�����R�Ɍ��w���Ă��������A�w���͊e�����ɕ�����đҋ@�A�Q���҂̋��߂ɉ����Đ��������Ă͂ǂ����B���̂��߂ɂ́A���O�ɋ������W��������A�w�w��̃A���P�I���W�[�x���̐}�^���̑������ׂ邱�Ƃɂ��A�W�����Ɋւ��Ă̒m���Ă������ƂƂ���B

���̌�A�~���@�ɂ��C���F���g���J�Â���B�G�W�\���̘X�nj^�~���@�Ȃǂ�����j��H��Ƃ�����|�̓W���́A��������ϑ�|����ɂȂ�A�w�������ł͑Ή��ł��Ȃ��ʂ����邽�߁A����͊������AiPod�̉���~���@���痬���Ƃ������������s�����Ƃɂ���B�{���ߑO���ɊJ�Â����C���F���g�����ɁA��莞�Ԃ������Đ�����i�߁A���ы@�̎��Ӗ��Ȃǂ��Q���҂ɂ��`�����@�Ői�߂邱�ƂƂ���B

�C�x���g�I����͊ٓ����w�ɖ߂���A������������Q���҂̎��R�Ƃ���B

���̑��A

�E �X�s�[�J�[�ƒ~���@����o�鉹�̓����̈Ⴂ���������Ă͂ǂ����A

�E �{�قɎ�������Ă���|�[�^�u���^�~���@�̗��p�������������A

�E �N���f���U�ƕ��ы@�Ɋւ��ĕ������Ă�������Ă��邽�ߔ�r���ɂ����̂ŁA��胊�T�[�`��i�߂�K�v������A

�E �Q���Ώۂ��{���̎Q���҂������l�ł��邽�߁A�ǂ̂悤�ȃo�b�N�O���E���h���������l�ɂł������ɗ����ł���悤�Ȑ�����S���������������̂ł͂Ȃ���

�ȂǗl�X�Ȉӌ���A�C�f�B�A�����킳�ꂽ�B

�s�]���E�t

�@ �C���F���g�̗l�q���ʐ^�ƃe�L�X�g�ŋL�^���A�Q���҂ւ̃A���P�[�g�����{�����͂���B�X�ɁA�{�C���F���g�Ɋ֗^���čl�@�������ƂȂǂɂ��Ă̊w���̃G�b�Z�C�Ȃǂ��܂Ƃ߁A�����̕]���E�L�^��HP�Ɍf�ڂ��A�����܂Ƃ߂�B

�y����̗\��z

����̏W����11��30���i�j17���A�{���{�فB�X�ɃC���F���g�̓��e�ɂ��Đ[�߁A�K�v�ȕ��̎�z�A�w���̖������S�Ȃǂɂ��Ă���������B

�i�쐬�S���F���p�j3�N �����m�b�j

���@�~���@�L�b�g�̐���y�ю���

�y�����z2006�N12��11���@17:00-20:30�i�r�c�A�����A��A�R�{�A�n�Ӂj

12���@15:00-19:00�i�����A�����A��A��ԁA�n�Ӂj

�y�ꏊ�z������w�������������ك~���[�W�A���E�e�N�m���W�[������

�y�T�v�E�e�[�}�z�~���@�L�b�g�̐���y�ю���

�y�Q���ҁz�����E�w��

�y���e�z

�w�����s�́w��l�̉Ȋw�x�V���[�Y�̃L�b�g�y�у}�K�W���̕t�^����A�u�V�E�G�W�\�����R�b�v�~���@�v�Ɓu�x�����i�[���~�Ւ~���@�v�A�u���R�[�h�^�Ē~���@�v��3�_�삵�A�C���F���g�Ŋ��p�������̌������d�˂��B���R�b�v��v���X�e�B�b�N�̃R�b�v�ȂNJȕւȕ��i����\�������L�b�g�����A�~���@�̎d�g�݂��������ɂ͗L���ȃc�[���ƂȂ邱�Ƃ��m�F�����B�l�̐���^�����Đ�����ɂ͑剹�ʂł̔������K�v�Ȃ��Ƃ��m�F�ł������߁A�C���F���g�����ɎQ���҂ɂ�锭����^�����Đ�����Ă͑ނ��A13���̎����ł͊w�����y����������A�^���E�Đ������݂邱�ƂƂ����B�܂��A�L�b�g�ł�SP�Ղ̍Đ��ɂ͂��Ȃ���ǂ��K�v�Ȃ��Ƃ����������B���i�̕s��ɂ��Ă͊w���������ɑΉ����Ă����������B

�q������ɐe���w�Ȋw�x�̕t�^������������ޒ����N�́u��l�v���^�[�Q�b�g�ɂ����L�b�g�����A�w���B������ɔM�����A�L�b�g����ɖ����ɂȂ�u��l�v�̋C������������悤�������B

|

|

|

|

���@�C���F���g�Ɍ����Ă̎���

�y�����z2006�N12��13���@12:30-18:00

�y�ꏊ�z������w�������������ُ��ΐ앪��

�y�Q���ҁz�����E�w���A���{�f��V�ЃX�^�b�t�A�闲�V���A�����L����

�y���e�z

�@ 26���̎������e�E�v���O�����ɂ��Č������s�����B���߂ɁA�܂��N���f���U��SP�Ղ������Ƃ̂Ȃ������鎁�ɁA�R�����炪�p�ӂ��ꂽSP�Ղ̉��t���Ă����������B�����āA�������̐U����p���āACD�������N���f���U���痬���Ă݂��Ƃ���A�~�L�T�[����Ă����ʂ����܂�オ��Ȃ��������߁A����A�A���v�Ȃǂ̋@��𑵂��Ă�����x�������ƂƂȂ����B�܂��A����^��������ꂽ�y�Ȃ�CD��SP���ACD�v���C���[�ƃN���f���U���瓯���ɗ������Ƃ����݂��B�X�ɁA�w���̃L�b�g���g�p���āA�����̃��@�C�I�����Ɩ�Ԃ̃g�����y�b�g�̉��t�̘^���E�Đ������݂��B���̎����ɂ���āA�C���F���g�����ɘ^���E�Đ��̎���������͎̂��Ԃ�������A�Ȃ��Ȃ��e�ՂłȂ����Ƃ����������B

�ȏ�̎�����ʂ��āA�T�E���h�{�b�N�X��z�[�����̒~���@�Ȃ�ł͂̃p�[�c�̎d�g�݂���������Ɠ`�������A�~���@��2�����ł���Ƃ������Ƃ����p�ł���悤�Ȏ������l�������Ȃǂ̈ӌ������킳�ꂽ�B�܂��A���߂ɉ��y��炷�^�C�~���O�́A�Q���҂Ƀ��R�[�h�ɐj��������u�Ԃ̊����𖡂���Ă��炤���߁A�Q���҂����Ȃ��Ă���ƌ��܂����B���̑��̃v���O�������e�ɂ��ẮA2��̒~���@�̗����̐����A�L�b�g���g�p�����~���@�̎d�g�݂̉���A2��̒~���@�̒�����ׁA�X���̉��y�𗬂����ƁA�����̃��@�C�I�������t���C���F���g�ɑg�ݍ��ނ��Ɠ��̊m�F�ɗ��܂�A���̏��ԁA�e�v�f�̏ڍׂȓ��e�ɂ��Ă͗�14���Ɍ������邱�ƂɂȂ����B�������S�ɂ��ẮA�i��͗�A�~���@�̊̂������Ɨ��j�̐����͒r�c�Ɠn�ӁA�L�b�g���g�p��������͉����A���������[�h���ĕ⏕����̂͐����Ɩ�ԁA�R�{�ƌ��܂����B�{�����Ȃ����w�����S�������߂�B

���ɁA���ҋq�̎�t���@�ɂ��āA�w���̏��Ҏ҂͊e������t�ʼn����A�R�[�g��a����A���ق̐��藧���E�W���\���ɂ��Đ���������́A�S���̉���ꏊ�֖߂邱�Ƃ����߂��B�܂��A�����̉��݉c�ł͊����̓W�����E�֎q�͈�ؓ��������A�Q���җp�̈֎q��z�u���邱�Ƃ����܂����B

�i�쐬�F���p�j�w3�N�@�����m�b�j

|

|

|

|

���@�C���F���g�Ɍ����Ẵ~�[�e�B���O

�y�����z2006�N12��14���@17:00-19:00

�y�ꏊ�z������w�������������ٔ��p�j������

�y�T�v�E�e�[�}�z�C���F���g�̃v���O�������e�̌���

�y�Q���ҁz�����E�w��

�y���e�z

�O���̎������e�܂��āA�����̃v���O�������e�����������B���ҋq�͊w���Ɠ�����̕��X�������_�ɍl�����A�~���@�ɏ��߂Đڂ����l������m�肽���Ǝv�����A���������Ǝv�������čl���ăv���O������g�݁A�����Ɏ����I�Ȏ��݂�������Ƃ������j���m�F�����B�����I�Ȏ��݂Ƃ��ẮA�闲�V���ɂ����͂��������A�P���ȉ��␛���̃��@�C�I�������t���R���s���[�^�Ɏ�荞��ł��������A�U����ʂ���2��̒~���@���痬���Ē�����ׂ邱�Ƃ����肵���B�A���A�ŏI�I�ɂ́A21���̍ŏI�I�Ȏ����E���n�[�T���ŏ鎁����{�f��V�Ђ̕��X�Ƃ��ӌ��������A�v���O�������m�肷�邱�ƂƂ����B

���@�C���F���g�̃��n�[�T��

�y�����z2006�N12��21���@11:00-18:00

�y�ꏊ�z������w�������������ُ��ΐ앪��

�y�T�v�E�e�[�}�z�C���F���g�Ɍ����Ẵ��n�[�T���E�ŏI�m�F

�y�Q���ҁz�����E�w���A���{�f��V�ЃX�^�b�t�A�闲�V��

�y���e�z

26���Ɍ����čŏI�I�Ȏ������s���A�v���O�������m�肵�A���n�[�T�����s�����B����쐬���������̐i�s�\����ɁA���n�[�T���Ǝ������d�˂āA�v���O���������肵���B�����̉��t����y�Ȃ����肵�A�闲�V���̋��͂ăR���s���[�^�ɘ^���������t���A�U����ʂ���2��̒~���@���珬�߂����炵�ė����A�֏����Ă����������ƂɂȂ����B�܂��A2��̒~���@�Œ�����ׂ鉹�́A�P���ȉ��ł͂Ȃ��A�L���m��ꂽ�y�ȂƂ��邱�Ƃɂ������A�������t����SP�Ղ��I�肵���B�X�ɁA���{�f��V�Ђ�������������f���̓��e���m�F���A�����^�C�~���O�����߁A�����̑���͓n�ӂ��S�����邱�ƂɂȂ����B

���n�[�T���ł͉���̓��e�����Ȃ��A�p��A����҂�̐g�U��E�����ʒu�ȂǍׂ����`�F�b�N�����B����҂炩��W�߂����e�����ҏW���đ�{���쐬���A���[�����O���X�g�ňӌ��������A�C���F���g�����̃��n�[�T���ɔ����邱�ƂƂ����B

�C���F���g�̐��ʂ������č���̊����ɂȂ���q���g��T�邽�߂̎Q���҂ւ̃A���P�[�g�́A�r�c���쐬���邱�ƂƂ����B

���@�z�z�v���O�����쐬

�y�����z2006�N12��22���E25���i��ԁj

25���@15:00-20:30�i����E�r�c�E��E�R�{�E�n�Ӂj

�y�ꏊ�z������w�������������ك~���[�W�A���E�e�N�m���W�[������

�y�T�v�E�e�[�}�z�C���F���g�����z�z�v���O�����̍쐬

�y�Q���ҁz�����E�w��

�y���e�z

�C���F���g�����z�z����v���O�����̃��C�A�E�g�ɂ��Đ��싳�����炲���������������A��Ԃ��\�����쐬�����B����E�r�c�E��E�R�{�E�n�ӂŃv���O�����f�ڋL���𐄝Ȃ��A���C�A�E�g���������A����\�����ŏI�������āA�v���O�����������������B�r�c���쐬�����Q���҃A���P�[�g���v���O�����ɍ������݁A�����̔z�z�����̏������I�����B

���@�~���@���y�� �i�����ٍH�w�[�~�w�����C���F���g�j

�y�����z2006�N12��26�� 11:00-15:00�@���n�[�T��

�@�@ 15:30- ���ҋq����A���ٌ��w

16:00-17:00�@�~���@���y��

�y�ꏊ�z������w�������������ك~���[�W�A���E�e�N�m���W�[������

�y�T�v�E�e�[�}�z�C���F���g�̃v���O�������e�̌���

�y�Q���ҁz���ҋq�A���E���A�����E�w��

�y���e�z

�@ 11���ɏW�����A���n�[�T�����d�˂��B15�������߂��A���ҋq�Ɣ����ً��E�����W�܂�n�߁A�\��ʂ�A�ٓ������w���������A�w�����W�������S�������B�ꕔ���ҋq�̗��ꂪ�x�ꂽ���߁A�\����15���x��ăC���F���g���J�n�����B�C���F���g�̗l�q�́A���{�f��V�Ђ̕��X���B�e���ĉ��������B���̑��A���V�Ə��X���f�W�J���ŎB�e�����B�v���O�����̗���͈ȉ��̒ʂ�ł���B

�s16:15�@�C�x���g�J�n�t

�E�f���i���a�����̃j���[�X�f���j���~�߂�i�n�Ӂj

�E���A�A�C�x���g�̊T�v�����i��j

�s16:18�@���їE������~���@�ƃN���f���U�ɂ�鉉�t�t

�E ���ю�����@��Buttons and Bows�Đ��i�����A��ԁj

�E ���@�̗�������A���ѕ������A�����L�����A����p�q�����Љ�i�r�c�j

�E �N���f���U��In the Mood���i����A�R�{�j

�s16:30�@�~���@�̂����݂Ɨ��j�t

�E �~���@�̂����݂̐����i�����j�ASP�Ղ̍a�̊g��ʐ^�̒i�r�c�j

�E �~���@�̗��j�̐����i�n�Ӂj

�E ���ю�����@�̓��������Ɨ��@�̔�r�i�r�c�j

�s16:45�@�~���@���g���������t

�E �闲�V���̏Љ�i��j

�E �����̐����i�����j�A�U���ݒu�ƃA���v�d��ON�i��ԁA�R�{�j

�E 2��̒~���@�ɐU��Ȃ���Billy Joel�� Piano Man���Đ��i�鎁�j

�E ���@�̉��̓����ƁA���̗֏������ɂ��ĉ���i��ԁj

�E ���@�C�I�����ɂ��J�m���̉��t�i�����j�A�}�C�N�⏕�i��ԁj

�E �J�m���Đ��i�鎁�j

�s17:05�@�X�m�v����i�̉��t�t

�E �X�m�v���̏Љ�i��j

�E ���ю�����@���g���Ċy�ȍĐ��i�X���A�鎁�A�⏕�F��ԁA�R�{�j

�s17:15�@�܂Ƃ߁t

�E �܂Ƃ߁i��j�A���A�i�w���S���j

�E �f���i�e�G�u�Z���e���̃S�[�V���v�j���ĊJ�i�n�Ӂj

�E �Q���҂̓��̊�]�҂ɂ��~���@����⏕�A���t�i�w���S���j

��J�ȏ�Ɋ������������̂ŁA���َ҂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����A���𗧂Ă�g�[����Ċ����Ȃ�̂ł͂Ȃ����ȂNjC�������Ƃ͑����������A���̐����̓V�C���~���@�̉��ɉe����^���A

���ɕ��ю�����@���������_�炩�����F�ɂȂ�Ƃ����v��ʌ��ʂ��������B���n�[�T���̍b�オ�����āA�C���F���g�̗���̓X���[�Y�ɂ������B�Ō�̒~���@����̊�]�҂��v������葽���A���~���@�������特�y������邱�ƂɂȂ����̂��A���َ҂̕��̔�������Ă���悤�Ŋ����������B

�C���F���g��A�������������ق̗їǔ��ْ��Ɛ���Ï͋�������A�`�����x�[�X�ɐV�������_�������Ď����I�Ȏ��݂Ƀ`�������W����Ƃ����������������ق̖ڎw�����̂Ɉ�v�����������������A�J�m���Đ����A�N�Z���g�ɂȂ�ǂ��\���������Ƃ��������t�ƁA���㓯�l�ɃC���F���g���s���Ƃ������Ƃɕt���A�O�����Ȕ����������������B���������悤�ɒ~���@��p�����C���F���g����悷��Ƃ�����A����̓��e���X�ɔ��W�����邱�Ƃ�ڎw���˂Ȃ�Ȃ��B����������A�`�������W���b��̂���h����o���ꂽ�C�������B

�i�쐬�S���F���{�j�w�C�m2�N�@����q�q�j

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���@�~���@���y��v���O����

�s�������@�s��������

15:30�` �ٓ����w

16:00�` ���y�C���F���g

���їE������~���@�ƃN���f���U�ɂ�鉉�t

Buttons and Bows, In the Mood

�~���@�̎d�g�݂Ɨ��j

�~���@��p��������

�@�@�@ Piano Man

�X�m�v����i�̉��t

17:00 ��

��\���I�O���̓��̒~���@�ɂ��ā\�\���m�~���@�̒B���Ɠ��{�l�v�҂̒���

�͂��߂�

�@ ����A���O���[�v�ł́A���̒~���@��p�ӂ����B����́A���ق̌����T�[�`�t�F���[���I�q���i���E�k�C����w���������فj�̑c���ł���́E����Î������w�����A���Ƃɓ`���č��r�N�^�[�А���VV8-30�i�ʖ��N���f���U�j�A��������́A�N���f���U�����f���ɑ吳�E���a���̊y��v�ҕ��їE�i�Ђ�₵�E�����ޤ1905-1938�j�����l�Ă����l����@�ł���B���їE���̕��͓����鍑��w�H�ȑ�w�̍z����w�Ȃ̕��ѕ������ł���A�����̑��ɂ����镐��������A�����̋��������ƂƂ��ɏf���̗E������̒~���@�����ꂽ�B���̒~���@�͕��щƂ̑q�ɂɖ����Ă������̂ŁA�̏Ⴕ�Ă������ߒ~���@���Ƃ̉����L�����ɂ��C�����o�ē��قɈڊǂ��ꂽ�B���@�̊O�`�͔��Ɏ��Ă�����̂́A�����ɂ͑���_�������A���̎���

�̓��{�̊y��v�҂̎��s���낪�������ċ����[���B���҂̉��̈Ⴂ��������ׂĂ������������B

�N���f���U�ɂ���

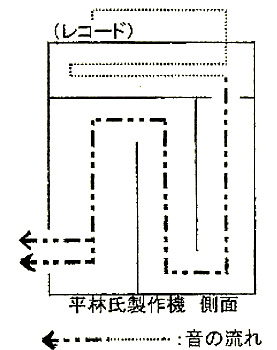

�@ �N���f���U�̓o��ɂ͓�̋Z�p�I�w�i�����݂��Ă���B��͒~���@�̑�^���ł���B1903�N�Ƀg�[���A�[���Ƃ������i���J������A�����E���T�E���h�{�b�N�X�ƁA����������z�[�������������B����܂ł́A���R�[�h�ɐڂ����T�E���h�{�b�N�X�Ƀ��b�p�^�̃z�[������������`���嗬�Łi�}1�j�A�z�[���̑�^���i�����̌���������炷�j�ɂ͌��E�����������A���̊J���ɂ���Ă��ꂪ�\�ƂȂ�i�}2�j�A�z�[����������~���@�̔��S�̂��^�����ĉ����̌����}�闬�ꂪ�`������邱�ƂƂȂ����B������͓d�C�^���ł���B1920�N��O���^��ǂ𗘗p�����d�C�^���������J������A���R�[�h�̉���������I�Ɍ��サ���B���������������̃��R�[�h�̍Đ��ɂ����鍂�����~���@�̊J�����Җ]���ꂽ�B

�@ ���������w�i�̒���1925�N�ɊJ�����ꂽ�̂��N���f���U�ł���B���̓����ɒ���ȑ��������m�ۂ��i�}3�j�A�����̌���ɑ傫�Ȗ������ʂ����Ă���B�܂��A���̍��܂łɉ��̓`���Ɋւ��镨���I�ȗ��_���m�����ꂽ���ƁA�T�E���h�{�b�N�X�̐U���ɂ���܂ł̉_��ł͂Ȃ��W�F�����~�����g�p���A���_�ɉ������v���\�ɂȂ������Ƃ������̌���������炵�Ă���B�����̓����ɂ��A�N���f���U�͂���܂łƂ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǂ̍��������l�����A���݂ł����@�Ƃ��ċL������邱�ƂƂȂ����B

���ю�����@�ɂ���

���їE���͓��{�NJy�튔����Ђ̐v�Z�p�҂ŁA�NJy�팤���ƂƂ��ĊO���ɂ����Ă������Ȑl�ł������B�O���Ƃ̕��ʂ�ʂ��ĊNJy��Ɋւ���}���⎑���𐢊E��������W���A�c��ȃR���N�V�������������Ă����i���̃R���N�V�����͐�ЂŏĎ��j�B�H��ł͌��K���H�Ɠ��������ŊNJy���������Ă����Ƃ����B���Ƀz�����̃��[�^���[���̌������A���C�R�y���̃A�h�o�C�X�Ȃ��炷���߁A��̃��[�^���[���g�����y�b�g�A�z�����̉��ǂɑ���̍v���������B�{�铹�Y�i1894-1956�j���̔����Ƃ��ėL���ȁu���\���v�Ƃ���ⵂ́A���ю��Ƌ{�鎁���a�y��Ƃ��ėm�y��ɑ��F�̂Ȃ����́A���E���̂��̂����ł��e����悤�Ȃ��̂���肽���Ƃ����Ӑ}��1928�N�~����29�N�ɂ����Đ��삵�����̂ł������B

���ю������̒~���@��v�����̂�1928�N���Ɛ��肳���B�����Ƃ��Ă͈ȉ���3�_����������B

�@�S�̂Ƃ��āA�N���f���U�̐v�����f���ɂ��Ă���B

�@ �A�T�E���h�{�b�N�X�́A���݁A�G����Y���̊J�������L���}�[�x�����g�p���Ă���B

�@ �B�J������O�ʉ����ɏW�������A���v2.7���[�g���̑��������m�ۂ��Ă���i�}4�j�B���̐����́A��������ቹ�܂œK���ɍĐ����邽�߂ɕ��ю����Ǝ��ɉ����v�Z�����Ċ���o�������̂ŁA���ɍH�v���Â炵�������\���ƂȂ��Ă���B

�@ �o�N�ω��ɂ��ގ��̖���A�^�[���e�[�u������]�����郂�[�^�[�̃[���}�C�̐���2���i�N���f���U��4���j�ł��邱�ƂȂǂ������̎�_�������Ă��邪�A���̎����̍��Y�~���@�̎��̌���Ɍ������Z�p�҂����̍H�v���������A�����[���B�����鍑��w�������̌G����Y���i��q�L���}�[�x���̐v�ҁj�́A���ю��̒~���@���A�����̉������_���W�̐��ʂ荞��S�̍�i�ƕ]�����Ă���i�wSP���R�[�h�x�n�����1972�j�B

�}�P |

�}�Q |

�@ �@�}�R |

�}�S |

�o�T�F�~�c���v�w�~���@�̗��j�x1976�N�APARCO�o�ŋǁi�}1, 2�j

�@�@�@ http://www1.odn.ne.jp/~cbz49420/credenza-2.jpg�i�}3�j

��� ������w�������������� �����ٍH�w�[�~���y�C���F���g��

| ����Ḯi�������������فE�����ٍH�w�j ���I�q�i�k�C����w���������فE�����ً���j �������j�i�������������فE���z�j�w�j ���� ���ѕ����� ���їǎq�� ����Ȃ��� �����L���� ���c��� �X�m�v���i���s����w�E�n���w�j �闲�V���inano-graph.com�j ������j���i�B�e�j ��֓N�玁�i���{�f��V�Ёj �щ؍]���i���{�f��V�Ёj �R���������i���{�f��V�Ёj �c���ĕ����i�������������فE�o�C�I�z���w�j |

���y�C���F���g�� ����q�q�i�l���Љ�n�����ȁE���{�j�w�j �r�c�E���i�l���Љ�n�����ȁE���{�j�w�j ���V�[�i�l���Љ�n�����ȁE���w�Y�p�w�j �����m�b�i���w���E���p�j�w�j ���c����݁i���w�j ���X�^���i�������������ȁE�|�p�Љ�w�j �����i�q�i���w���E�Љ�w�j �����ʉ��i���w���E�p��p�ĕ��w�j ��؏~���i���w���E���p�j�w�j ���z�e�i���w���E���w�Y�p�w�j ��ԑ��i���w���E���m�j�w�j �R�{�˗��i�l���Љ�n�����ȁE���{�j�w�j �n�ӑ��i�l���Љ�n�����ȁE���{�j�w�j |

A propos de deux gramophones de la premiere moitie du XXe siecle

Musee de l�fUniversite de Tokyo

�@Pour cette manifestation, nous avons prepare deux gramophones. Le premier, transmis de generation en generation au sein de la meme famille, est une acquisition de feu YUASA Seiji, grand-pere de YUASA Makiko, ex-attachee de recherches a notre musee (et actuellement rattachee au musee de l�fUniversite de Hokkaido). C�fest un modele de type VV8-30 (egalement connu sous le nom de Credenza), fabrique par la societe americaine Victor. Le second, dont la conception s�finspire du Credenza, est un gramophone invente et fabrique individuellement par HIRABAYASHI Isamu, concepteur d�finstruments sous l�fere Taisho-Showa. Si les deux gramophones ont une apparence exterieure relativement similaire, on peut toutefois noter des differences dans leur structure interne, et il est particulierement interessant de constater ainsi les tatonnements des concepteurs japonais d�finstruments musicaux de l�fepoque. Nous voudrions egalement vous faire comparer les differences dans la qualite du son emis par les deux appareils.

A propos du Credenza

�@Deux facteurs sont a considerer dans l�farriere-plan technique qui a permis l�fapparition du Credenza. C�fest d�fune part l�faugmentation de la taille des gramophones. En 1903, avec la mise au point d�fune piece speciale, le bras de lecture (tone arm), il est possible de dissocier la caisse de resonnance qui recueille le son, et le cornet qui l�famplifie. Jusqu�falors, il etait d�fusage que la caisse de resonnance, en contact direct avec le disque, soit surmonte d�fun cornet (cf. figure 1), limitant ainsi les possibilites d�fagrandir celui-ci (et donc d�fameliorer le son). Ceci fut toutefois rendu possible par la mise au point du bras de lecture, et la tendance fut alors a l�fincorporation du cornet dans un meuble, dont on agrandit les dimensions afin d�fen ameliorer la qualite du son.

�@Le second facteur est l�fenregistrement electrique. Dans la premiere moitie de la decennie 1920, on mit au point une methode d�fenregistrement electrique employant un tube a vide, ce qui ameliora considerablement la qualite audio des disques. On en vint ainsi a attendre la mise au point d�fun gramophone qui permette la lecture de disques de haute qualite.

�@C�fest dans ce contexte que fut mis au point, en 1925, le Credenza. Ici, un amplificateur de grande dimension se trouve incorpore dans le meuble, ce qui contribue grandement a l�famelioration de la qualite du son. D�fautre part, profitant de l�fetablissement de theories physiques relatives a la transmission du son, on substitua aux diaphragmes de mica employes jusqu�falors des diaphragmes faits de duralumin. La possibilite d�fune conception des appareils etayee par la theorie joua ainsi egalement un role majeur dans l�famelioration du son. En raison de ces particularites, on parvint a obtenir avec le Credenza une qualite de son jusqu�falors inegalee, ce qui lui vaut d�fetre retenu encore maintenant comme un appareil celebre.

On raconte qu�fa cette epoque, un Credenza s�fachetait au meme prix qu�fune demeure a deux etages batie sur un terrain de 50 tsubo (environ 160m2) dans un beau quartier de Tokyo.

A propos de l�fappareil concu par HIRABAYASHI

�@HIRABAYASHI Isamu, ne en 1904 et disparu en 1938 a l�fage de 34 ans seulement, etait un concepteur d�finstruments de musique et un specialiste d�facoustique. Malgre sa breve existence, il laissa derriere lui de nombreux travaux. Particulierement important dans la mise au point des haut-parleurs, son travail comprend egalement la conception, au debut de l�fere Showa, d�fun koto a 80 cordes.

�@Son pere, HIRABAYASHI Takeshi, etait professeur de metallurgie et d�fextraction miniere a l�fInstitut de technologie de l�fUniversite Imperiale de Tokyo. Apres que M. HIRABAYASHI Takehisa, petit-fils de Takeshi (et neveu de Isamu), fit don a l�fUniversite de Tokyo de la documentation colossale relative a la geologie laissee par son grand-pere, et dont il etait le depositaire, il fut convenu que ce gramophone, qui restait inutilise dans l�fentrepot familial des HIRABAYASHI, fit egalement l�fobjet d�fun don, apres des travaux de restauration assures par M. KATO Toyomasa.

On estime que c�fest en 1931-32 (les troisieme et quatrieme annees de l�fere Showa) que HIRABAYASHI concut ce gramophone. Parmi les caracteristiques distinctives de ce dernier, on peut notamment citer les trois points suivants :

�@ Sa conception s�finspire globalement de celle du Credenza.

�@En raison d�fun certain nombre de points faibles, comme la qualite problematique des materiaux utilises, ou encore le fait que le moteur activant le tourne-disque ne comporte que deux ressorts (contre quatre pour le Credenza), ce gramophone ne peut pretendre egaler la qualite audio du Credenza. Toutefois, il est digne d�finteret en ce qu�fil atteste de l�fingeniosite des techniciens de l�fepoque, qui visaient a ameliorer la qualite des gramophones de fabrication japonaise. KUMABE Kazuo, maitre de conferences a l�fUniversite Imperiale de Tokyo (et concepteur du modele Kumabe mentionne ci-dessus), estimait alors que le gramophone HIRABAYASHI etait le produit d�fun long effort exploitant pleinement les resultats des progres de la theorie acoustique de l�fepoque.

[Lecture d�fun disque sur chacun des deux appareils�n

Disques 78 tours fournis par M. OKUDA Kosuke

�@Vous avez sans doute remarque la difference dans la qualite du son entre les deux appareils. Si l�fon tente une caracterisation (et bien que cela soit supeflu), on peut dire que par rapport au Credenza, le son emis par le gramophone HIRABAYASHI est unidirectionnel (uniquement dirige vers l�favant), que les sons de hauteur moyenne sont tenus, et que la sonorite et le volume sont faibles. Ces defauts proviennent des problemes mentionnes plus haut, relatifs a la qualite des materiaux utilises. En comparaison, le Credenza est manifestement un dispositif de lecture tres perfectionne, par le son multidirectionnel, la richesse des sons de hauteur moyenne, et le volume qu�fil offre. Ceci est du au fait que la sonorite de la caisse de resonnance, incorporee dans le gramophone, a fait l�fobjet d�fun calcul et d�fune conception bien plus minutieux que le gramophone HIRABAYASHI. Pour etre plus clair, on peut dire que la ou la sonorite de l�fappareil HIRABAYASHI est craquelee, le Credenza offre la splendeur d�fun son genereux qui s�fetend dans l�fespace.

�@Cependant, il convient d�fajouter que, si le gramophone HIRABAYASHI attenue l�fechelle des sons de hauteur moyenne, on peut penser que c�fest en vue d�fun meilleur equilibre, et en ce sens on ne peut simplement affirmer qu�fil est forcement inferieur au Credenza du point de vue de la qualite de la reproduction des sons.

�@Enfin, avant de vous faire ecouter ces gramophones aujourd�fhui, nous les avons testes a plusieurs reprises, et la qualite du son qu�fils offraient s�fameliorait au fur et a mesure de nos repetitions. On dit qu�fun instrument dont on ne joue pas finit par mourir. De meme, un gramophone est un instrument de musique, et nous avons reellement compris que par son caractere propre, un gramophone differe fondamentalement des dispositifs audio actuels.?

�i�|��S���F���w�Y�p�w�@���V�[�j

���y�C���F���g��2006�̃g�b�v�y�[�W��

�����ٍH�w�[�~�i�[��2006�̃g�b�v�y�[�W��